|

국내 제약 바이오업계가 인력난에 시달리는 가장 큰 이유는 ‘K 바이오’가 미국 시장 진출 등 글로벌 진출이라는 가보지 않는 길에 빠르게 도전하고 있기 때문이다. 김영호 보건복지부 보건산업진흥과 과장은 “기존 인력시장은 국내에 맞춰져 있는데 기업이 한발짝 나가면서 새로운 수요가 생겨나고 있다”며 “하지만 국내엔 글로벌 임상 등을 경험해본 축적된 인력이 없어 공급이 안 되고 있다”고 말했다. 산업의 성장 속도에 인력 공급이 따라가지 못하고 있다는 얘기다.

2015년 한미약품 성공 후에야 글로벌 바라봐

국내 제약 바이오업계는 2015년 한미약품의 잇따른 ‘기술수출 성공’ 스토리가 터지고 나서야 의약품으로 해외에 나갈 수 있다고 인식하기 시작했다. 국내 신약개발 역사는 1990년대부터 이어져왔다. 하지만 국산 신약은 ‘국내용·타이틀용’ 성격이 짙었다. 단 하나의 제품으로 연매출 1조원을 기록하는 글로벌 블록버스터의 혁신신약은 전무했다. 2014년까지만 해도 의약품 자체는 물론이고 ‘조 단위의 후보물질과 기술’을 다국적 제약사에 수출한다는 것 자체가 언감생심이었다.

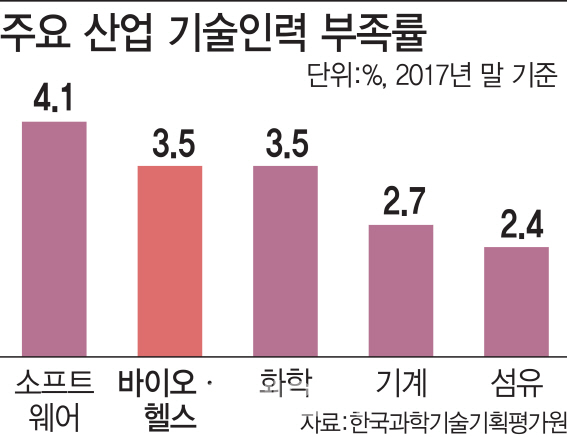

한국제약바이오협회에 따르면 2017년 기준으로 국내 제약바이오의 총 인력수는 9만5500명 정도다. 하지만 국내 제약바이오분야의 산업기술인력 부족률은 3.5%(바이오·헬스)로 반도체, 자동차 등 12대 주력산업 중 소프트웨어(4.1%) 다음으로 두번째로 높다. 현장이 느끼는 인력 고용의 어려움은 더 하다. 한국바이오의약품협회가 지난해 바이오기업을 상대로 고용실태에 대한 설문조사를 한 결과 최근 3년간 기업의 39%가 20~40% 인력이 부족하다고 답했다.

박순재 알테오젠 대표는 “의약은 신규물질 창출이 20~30%면 (임상)개발하는 게 70~80%”라며 “개발에서 유능한 국내 인력의 부족함은 심각한 상황”이라고 털어났다. 특히 임상 쪽에서는 신약 후보 물질에 맞는 최적의 환자 및 수를 결정해 임상을 디자인하는 임상 설계와 그것에 맞게 임상시험을 대행하는 수탁기관(CRO)에 대한 모니터링과 통제, 나온 임상 결과에 대한 통계 분석 등의 분야가 중요하다. 또 화학 합성의약품에서 바이오의약품으로 추세가 바뀌면서 생산인력도 부족한 실정이다.

|

미 현지와의 가교 역할을 하는 통로로는 ‘재미한인제약인협회’(KASBP)가 꼽힌다. 이곳은 미국에서 활동하고 있는 한국 100여개의 제약기업 종사자와 60여곳 학계 종사자, FDA와 미 국책연구기관인 국립보건원(NIH)근무자 등 1100명을 회원으로 두고 있는 비영리 단체다. 이곳을 통해 국내 업계의 해외 전문가 채용 등이 빈번하게 이뤄지고 있다. 바이오벤처 같은 경우 아웃소싱(외부자원화)에 주력하고 있다. 인공지능(AI) 활용 신약개발 업체인 신테카바이오 김태순 대표는 “유전자 빅데이터와 알고리즘 등 핵심 인력만 내부로 두고 나머지는 잘 하는 곳에 외주를 준 뒤 철저히 모니터링 하는 전략을 쓸 수밖에 없다”고 강조했다.

놓치지 말아야 하는 점은 글로벌 인력의 채용이나 FDA나 빅파마 출신 임원 수혈로 인력문제가 단순히 해결되지는 않는다는 점이다. 그들이 몸담은 회사에서 역량을 얼마나 십분 발휘하느냐는 인력 수준과 별개의 문제기 때문이다. 독자개발 뇌전증 신약으로 FDA 뚫기에 성공한 SK바이오팜 관계자는 “현지화에 나섰지만 성공하지 못한 기업이 많다”며 “해외 인력이 경험과 노하우를 그대로 낼 수 있도록 인사·평가·보상 시스템까지 철저하게 글로벌 스탠다드로 운영하려는 노력이 필요하다”고 했다.

![[포토]'이제 겨울'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112700287t.jpg)

![[포토] '금융권 공감의 장' 인사말하는 이병래 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600936t.jpg)

![[포토]경북 국립의대 신설 촉구, '참석자들에게 인사하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600846t.jpg)

![[포토]손태승 전 회장, 영장실질심사 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600794t.jpg)

![[포토]정윤하 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600056t.jpg)

![[포토]내년에 또보자 가을](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600715t.jpg)

![[포토]민주당 민생연석회의 참석하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600655t.jpg)

![[포토] '소상공인 힘보탬 프로젝트' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600583t.jpg)

![[포토]정부, 국무회의에서 세번째 `김여사 특검법` 거부권 건의 의결](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600579t.jpg)

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![‘트럼프 관세’ 엄포에도 다우·S&P500 사상 최고치[뉴스새벽배송]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112700257h.jpg)