|

채권추심업체가 보유하고 있는 채권 규모가 지난해 말 기준 2조7300억원을 넘는 것으로 추산된다.

정부는 박근혜 정부 재기 지원책인 국민행복기금 회수이익을 활용하는 방안과 함께 나머지 상당 규모를 민간 출자에 의존해야 하는 상황이다.

어떤 방안이든 금융사의 동의와 ‘갹출’을 통한 ‘제2의 국민행복기금’ 조성도 필요해 ‘민간 팔 비틀기’라는 비판을 면하기 어려울 전망이다.

‘2조 재원 마련’ 결국 민간 손으로

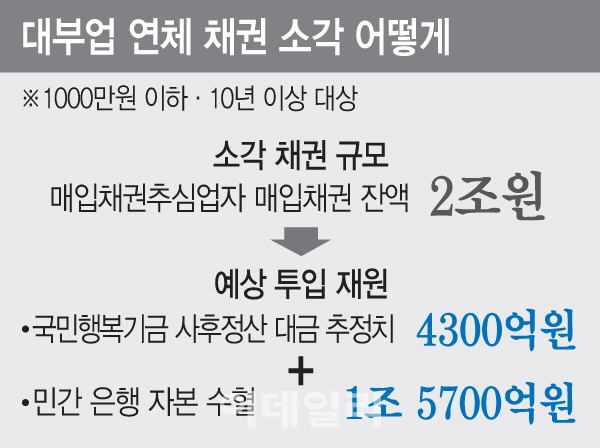

금융당국 고위 관계자는 15일 “대부업 장기·소액연체채권 소각 대상도 형평성 차원에서 1000만원 이하·10년 이상 연체채권으로 사실상 가닥을 잡았다”며 “정부 예산은 쓰지 않기로 했다”고 밝혔다. 이는 장기·소액연체채권 소각 등에 세금을 투입하면 생길 수 있는 사회적인 여론과 정치권의 반발을 고려해서다.

문제는 채권 잔액 처리를 위한 재원을 어디서 조달하느냐다. 금융당국에 따르면 지난해 말 기준 477개 매입채권추심업체가 보유한 채권잔액(매입가)은 2조7310억원이다. 이 가운데 소멸시효 완성채권 등을 제외하면 2조원 안팎에 이를 것으로 금융권은 추산한다.

탕감과 회수 규모에 따라 달라지기 때문에 행복기금 사후정산 대금의 정확한 규모를 추산하기 어렵지만 금융권에서는 약 4300억원으로 추정하고 있다. 행복기금을 관리하는 캠코(한국자산관리공사)가 국회에 제출한 자료에서 지난해 9월 말 현재 행복기금 회수금액(1조6512억원)에서 부실채권 매입금액(5912억원)과 추심 대행 수수료 등 비용(6302억원)을 제외한 수치다.

나머지 1조5000억원 이상은 행복기금 사후정산대금 이외에서 조달해야 하는데 결국 정부가 민간 금융사에 손을 벌리겠다는 것이다.

‘제2행복기금 조성까지’ 논란

금융당국도 이에 대한 부담감 때문인지 “제2의 국민행복기금는 만들지 않을 것”이라고 했지만 현재로선 민간 자본을 끌어들여 하는 방법 외에 뾰족한 수가 없다.

행복기금 사후정산대금을 활용하는 방안이나 재원 조달을 위한 ‘갹출’ 모두 금융사의 동의를 얻어야 한다. 이 과정에서 갈등과 반발은 불가피하다.

행복기금 사후정산 대금 역시 은행 등 금융사가 받기로 행복기금과 사전에 체결한 계약 내용이다. 이를 정부가 일방적으로 처리한다면 법적인 문제로까지 비화할 수 있다. 여기에 금융사가 이미 소멸시효 완성채권을 금융당국 권고에 따라 자율적 소각을 추진하고 있는 점도 부담이다.

금융기관 출자를 이끌어 내기 위해선 설득이 필요하지만 당장 방안 마련이 시급한 정부와 금융당국의 입장에선 손쉬운 ‘민간 팔비틀기’를 통해 짐을 떠넘기기가 가장 수월하다.

조동근 명지대 경제학과 교수는 “빚 탕감에 민간 은행을 끌어들여 들인 것은 정부의 중대한 실책이”이라며 “과거에도 빚을 줄여준다는 공약과 정책은 있었지만 최소한의 선은 지켰다”고 지적했다.

이재연 금융연구원 선임연구위원은 “정부가 형평성 논란이 있는 정책을 속도감 있게 추진하려다 보니 문제가 생기는 것”이라고 설명했다.

전문가들은 강압적인 빚 탕감보다는 민간 금융회사들이 협의해 ‘가이드라인’을 정해 자율 처리하도록 기회를 줄 필요가 있다고 지적한다.

![[포토]골프존 파스텔 합창단,지역주민위한 공연](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400127t.jpg)

![[포토]'규탄사하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401162t.jpg)

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

![[포토] 대통령실 입구의 취재진](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400817t.jpg)

![[포토]'긴급 의원총회 참석하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400571t.jpg)

![[포토]'긴박했던 흔적들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400485t.jpg)

![[포토]조국, '국가 비상사태 만든 이는 尹...탄핵해야'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400366t.jpg)

![[포토]尹, '비상 계엄 해제할 것'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400277t.jpg)