|

서울 성북구 길음뉴타운의 전용 85㎡형 아파트 보유자 최모씨는 매도 시기를 이 보다 늦춰 손실을 크게 줄였다. 최씨는 이 아파트를 올해 7월 4억 8000만원에 처분했다. 2008년 초 매입했던 가격(4억 8700만원)과 비슷한 수준에 집을 판 것이다. 이 아파트값은 올해 들어서만 4000만원 이상 올랐다. 만약 작년 말 성급하게 집을 팔았다면 그만큼 손해를 볼 뻔했던 셈이다.

부동산시장 회복세가 1년 가까이 이어지면서 과거 집값 하락기 속을 끓였던 주택을 이참에 처분하려는 하우스푸어가 늘고 있다. 그러나 같은 하우스푸어끼리도 희비는 엇갈린다. 애물단지였던 집의 처분 시점이나 지역 등에 따라 개인이 받아든 손익계산서가 크게 달라서다.

집값 오르자…하우스푸어도 ‘숨통’

하우스푸어란 일반적으로 빚 내 집을 샀는데 원리금 상환액이 가처분소득(개인소득 중 소비·저축을 자유롭게 할 수 있는 소득)의 10%를 넘는 경우를 말한다. 집은 있지만, 소득이 충분치 않아 생활비에 쪼들리는 사람을 일컫는다. 2008년 금융위기 이전 집값 상승기에 무리하게 대출받아 집을 샀다가 시장 침체의 직격탄을 맞은 가계가 크게 늘어 한때 사회 문제의 하나로 대두하기도 했다. 2011년 현대경제연구원은 국내 1주택 가구 중 무려 108만 4000가구가 하우스푸어라는 진단을 내놓은 바 있다.

예컨대 서울 목동 신시가지 1단지 아파트 전용 65㎡형의 경우 현재 7억원 안팎에 매물이 나와 있다. 2007년 초 최고 7억 2500만원을 찍고 집값이 줄곧 5억~6억원 사이를 오가다가 올해 들어서만 1억원 가까이 급등했다. 인근 W공인 관계자는 “양천구와 강서구 등 주변 지역 집값이 전반적으로 오르고 있고 이곳은 재건축 기대감까지 있다보니 아파트값이 많이 뛰었다”고 전했다. 김규정 NH투자증권 부동산 연구위원은 “집값이 오르고 저금리 영향으로 대출 이자 상환 부담까지 줄면서 현재는 하우스푸어 이슈가 수면 아래로 내려간 상황”이라고 말했다.

주택 거래에 숨통이 트이자 이참에 집을 처분하거나 갈아타려는 이들도 늘어나고 있다. 박상욱 우리은행 부동산팀장은 “2년 전만 해도 ‘집이 팔려야 팔지’ 하던 40대 직장인 다주택자들이 작년 가을 이후 거래가 살아나면서 보유 주택을 상당 부분 정리했다”며 “더는 집으로 시세 차익을 얻기 쉽지 않다는 생각에 탈출구를 찾는 것”이라고 말했다.

|

그러나 속사정은 좀 다르다. 문제는 주택 매도 시점을 잡기가 녹록지 않다는 점이다. 집값이 완전히 회복하지 않은 상황에서 섣불리 집을 내다 팔았다가는 자칫 신씨처럼 ‘본전치기’에 실패할 수도 있다. 1주택자의 경우 치솟는 전셋값 탓에 주택 처분 이후 이사할 새집을 찾기도 쉽지 않은 처지다. 하우스푸어가 될 위기에서 벗어났지만, 이번엔 ‘렌트푸어’로 전락할 수 있다는 이야기다.

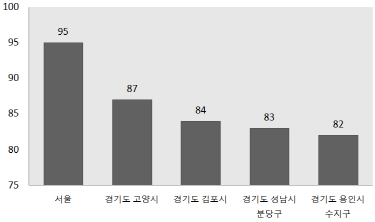

집을 내놓지 않고 버티기에 들어간 이들도 여전히 많다. 서울 외곽 대규모 신도시 지역 아파트 보유자들이 대표적이다. 국민은행 매매가격지수를 보면 지난달 기준 경기도 고양시와 김포시 아파트값은 고점 대비 각각 87%, 84% 수준에 머무르고 있다. 성남시 분당구와 용인시 수지구 등도 각각 고점의 83%, 82% 선에 불과하다. 이들 지역에서는 중대형 아파트를 중심으로 여태 찬바람이 쌩쌩 불고 있는 것이다.

파주신도시에 아파트 2채를 보유하고 있는 이모씨는 “분양가가 5억원이었는데 4억원 이하로는 도저히 집을 내놓을 수가 없다”며 “지금 분위기가 계속 이어져야 윗목까지 온기가 번지지 않겠나. 여기서 다시 주저앉으면 대책이 없다”고 털어놨다.

|

![[포토]북적이는 정시 대학입학정보박람회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900708t.jpg)

![[포토] 미소짓는 오세훈 서울시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900574t.jpg)

![[포토]제주공항 폭설 대비 제설훈련](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900542t.jpg)

![[포토]`건진법사` 영장심사 출석…尹 부부 관계 질문에 `침묵`](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900519t.jpg)

![[포토]정책조정회의 참석하는 박찬대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900367t.jpg)

![[포토]2024 크리스마스 씰 증정식](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800960t.jpg)

![[포토]11만 달러 바라보는 비트코인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800947t.jpg)

![[포토] '복합지원 2.0' 우수 직원 표창](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800923t.jpg)

![[포토]우원식 국회의장, '군 장병들과 오찬'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800878t.jpg)

![[포토]한지은, 화려한 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121800102t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)