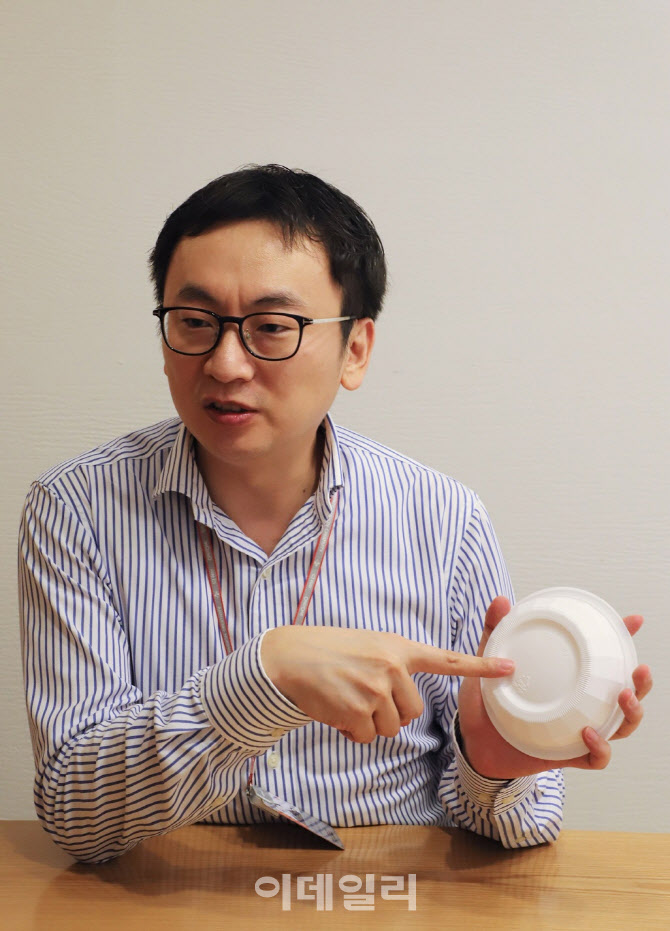

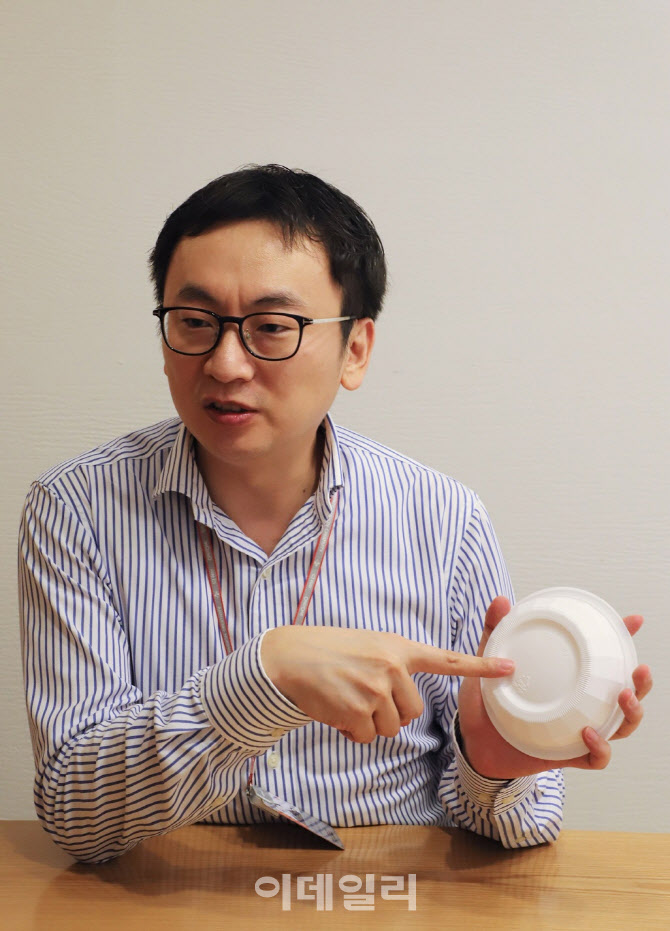

| | 이병국 CJ제일제당 패키징 개발팀장이 지난 14일 인터뷰에서 햇반 제품의 밑바닥에 파인 170개 홈의 의미를 설명하고 있다. 이 팀장은 “전자레인지 마이크로웨이브가 밑까지 퍼져 조리가 완전하게 이뤄지려면 제품을 바닥에서 띄워야 했다”며 “그러려고 홈을 판 것”이라고 말했다. 이어 “홈을 170개로 둔 것은 170개국에 수출하기를 기원하는 차원”이라며 “숫자의 의미는 회사에서도 아마 나밖에 모를 것”이라고 했다.(사진=CJ제일제당) |

|

[이데일리 전재욱 기자] 식품회사의 꽃은 ‘식품’ 자체다. 음식을 제외한 나머지는 그저 거들뿐이다. 이병국 CJ제일제당 패키징 개발팀장도 인터뷰에서 “우리는 거들 뿐”이라고 했다. CJ제일제당이 올해 2분기 사상 최대 실적을 내기까지, ‘패키징 기술’은 과연 조연에 그쳤을까. 지난 14일 인터뷰에서 그의 겸손함을 따져봤다.

| | 미국인을 사로잡은 비비고 만두에 포장으로 쓰이는 나뭇잎 음각의 트레이. 소스를 부으면 나뭇잎 결을 타고 흘러 만두를 감싼다.(사진=CJ제일제당) |

|

이번에 CJ제일제당 매출에서 해외 비중이 60%까지 확대된 과정을 더듬어보면 그의 손을 거친 ‘만두 패키징’이 등장한다. ‘비비고’ 만두가 미국인을 사로잡은 비결 중 하나로는 음각한 ‘나뭇잎 문양’ 트레이가 꼽힌다. 소스를 포장재에 부으면, 결을 따라 흘러서 6개들이 만두를 잠길 정도로 감싸는 게 특징이다. 한국에 없는 포장재다.

이 팀장은 “한국과 미국은 만두 식습관이 다르다”며 “우리는 간장에 찍어 먹지만 그들은 소스에 담가 먹기 때문”이라고 말했다. 이어 “찍는 것에서 담그는 것으로, 포장재의 패러다임 전환이 필요했다”고 설명했다. 이를 바탕으로 미국 만두 시장 1위를 차지했고, 이는 이번에 해외 매출 최대실적을 거두는데 밑거름이 됐다.

음식의 맛과 함께 편리함은 소비자가 재구매를 결정하는 요인이 된다. 이 팀장은 “패키징 관련한 민원이 올라오면 이를 ‘불만 사안’이라고 보지 않고 ‘아이디어’로 받아들이는 게 중요하다”며 “패키징 공정에 도입해 개선책을 마련한 사례도 적지 않다”고 말했다. 조만간 패키징 양쪽에 ‘브이(V)’ 자(字)로 마련해둔 절단면을 하트(♡) 모양으로 바꾸는 게 사례다. 각진 단면을 둥글게 말아낸 것이다. 포장을 뜯는 과정에서 손을 다칠 염려가 있다는 제안을 받아들인 결과다.

| | 비비고 단지 김치 뚜껑(좌). 태극문양 괘의 세 갈래 줄기를 타고 김치 발효 가스가 외부로 배출된다.(자료=CJ제일제당) |

|

맛을 유지하는 것은 포장의 기본이다. 김치가 숙성하면서 발생하는 발효가스는 포장의 골칫거리다. 가스로 용기가 부풀면, 맛이 변할 여지가 있다. ‘비비고 단지 김치’ 포장은 국내에서 유일하게 발효가스를 빼낸다. 날숨을 뱉을 때 열리는 고래의 ‘숨구멍’과 원리가 비슷한 포장법이다. 이때 빠져나온 가스는 뚜껑 안쪽에 태극문양 괘를 타고 외부로 배출된다. 이 팀장은 “태극문양은 김치 발효가스를 가장 효율적으로 배출하는 통로 역할을 한다”며 “비비고 김치를 수출하면 태극기를 수출하는 점에서도 의미가 남다르다”고 말했다.

이런 과정을 거쳐 지금까지 CJ제일제당이 취득한 패키징 관련 특허는 105건에 달한다. 디자인 의장을 확보한 건도 8개다. 삼성·LG·파나소닉 등 온갖 회사의 전자레인지 10대를 매일 돌린 끝에 얻어낸 결과물이다. 이 팀장은 아직도 플라스틱 용기가 전자레인지와 결합하면 인체에 유해한지를 우려하는데, 걱정하지 말라고 했다. “우리 집 애한테도 먹이고 있습니다.”

다만 완전한 친환경 패키징은 숙명과도 같다. 현재 리사이클(재활용)·리디자인(플라스틱 경량)·리커버리(자연 분해)에 초점을 둔 ‘3R’을 목표로 하고 있다. 개발 초기라 상용화 전이지만, 장기적으로 플라스틱으로부터 독립을 꿈꾼다. 이 팀장은 “현재 국내 식품회사 포장재 가운데 플라스틱 비중이 가장 낮다”며 “우리 제품을 선택하면 환경을 살리는 ‘가치 소비’를 하는 것”이라고 말했다.

포장은 미각을 넘어 시각까지 사로잡는다. 항아리 모양의 비비고 단지 김치 패키징은 세계 권위의 ‘레드닷 디자인 어워드’에서 수상하기도 했다. 보기 좋은 떡이 맛도 좋은 건 인지상정이다. 그래야 팔린다. 끝까지 이 팀장은 “우리는 조연”이라고 했다. 겸손이 지나쳤다.

![[포토] 송민혁 '우승과 함께 신인왕을 노린다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100474t.jpg)

![[포토] 화사, 매력적인 자신감](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100393t.jpg)

![[포토]이가영,부드러운 티샷 공략](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100330t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)