|

[이데일리 김정남 기자] 올해 일본의 ‘돈 풀기’ 정책에 변화가 생길 수 있다는 전망이 나왔다. ‘양적완화의 대명사’ 일본마저 돈을 거둬들인다면 시장 충격이 작지 않을 것이라는 우려도 있다.

한국은행은 15일 조사통계월보를 통해 “일본은행(BOJ)은 인플레이션율 상승이 가속화할 경우 양적완화 정책 기조에 변화가 발생할 가능성이 있다”고 분석했다.

일본은 ‘잃어버린 20년’으로 악명이 높다. 무시무시한 디플레이션(물가가 하락하고 경기가 침체하는 현상)이 만성화한 나라다. 이를 깨기 위해 지금도 실시하는 게 양적완화다.

양적완화는 경기 부양의 ‘최후 수단’으로 불린다. 중앙은행은 단기자금시장에서 돈을 풀고, 또 빨아들이는 식으로 공언한 기준금리를 유지한다. 이렇게 단기금리를 통해 장기금리 수준에 영향을 미치겠다는 게 ‘전통적인’ 통화정책이다.

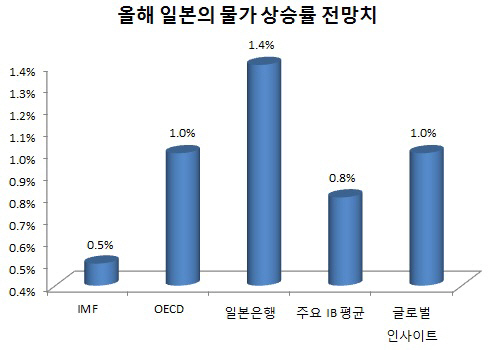

최근 일본의 통화정책 변화 가능성이 나오는 건 경기가 조금씩 살아나고 있기 때문이다. 일본은행은 올해 소비자물가 상승률 전망치를 1.4%로 보고 있다. 내년 전망치는 1.8%다. 지난해(0.5%)보다 더 높은 수치다. 심지어 2016년 당시 증가율은 -0.1%였으며, 2009~2012년 때도 4년간 내내 마이너스 증가율이었다. 일본 경제가 서서히 디플레이션의 덫을 빠져나오고 있다는 해석이 가능한 것이다.

경제협력개발기구(OECD)도 올해와 내년 물가 전망치를 각각 1.0%, 1.7%로 보고 있다.

일본은행에 따르면 2016년 4분기부터 국내총생산(GDP) 갭률(0.4%)은 ‘플러스’를 기록하고 있다. 지난해 1~3분기 GDP 갭률은 각각 0.7%, 1.2%, 1.4%였다. 플러스 폭이 확대되고 있는 것이다. 플러스 GDP 갭률은 기초체력 이상으로 성장하고 있다는 뜻이다. 수요 초과로 추후 물가가 오를 가능성이 높다는 얘기다.

한은은 “(일본 등) 주요국 통화정책 정상화 속도가 시장의 기대와 달리 빠르게 진행될 경우 신흥국 통화가치 급락과 자본의 쏠림현상 등으로 신흥국 금융시장의 불안정이 높아질 소지가 있다”고 말했다. 대표적인 신흥시장인 우리나라도 여기서 자유롭지 않다.

한은은 일본 외에 미국도 인플레이션율의 상승 속도에 따라 기준금리 인상 속도가 달라질 수 있다고 예상했다.

|

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![[포토] 주식시장 활성화 테스크포스-경제계 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900547t.jpg)

![[포토]최재해, '정치적 탄핵 매우 유감...자진 사퇴 생각 없다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900431t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900370t.jpg)

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

!["양육은 예스, 결혼은 노" 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093h.jpg)

![`백투더 1998` 콩라면 26년만에 돌아온 까닭은 [먹어보고서]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100051h.jpg)