|

[이데일리 김미경 기자] “작년보다 어렵다.” 객석점유율 80%를 기록한 흥행작을 만들고도 투자 대비 수익을 못 봤다는 공연제작사와 극단이 넘쳐난다. 남는 게 없다니 함께 일하는 배우·스태프의 앞길도 막막하다. 결국 ‘악순환’이다. 공연계에서 물질적 성공은 헛된 꿈인가. 그래서 한번 따져봤다. 공연 한 작품을 극장에 올리는 데 도대체 얼마나 들고 어떤 과정을 거치는지.

P공연제작사 K대표는 지난해 가을 창작뮤지컬 한 편에 대한 구상을 끝냈다. 1200석 규모의 공연장에 3개월간 100회 남짓 올리는 계획을 세우고 극장 물색에 들어갔다. 1200석 안팎의 객석에다가 주요 무대설비, 지리적 접근성 등을 고려하면 서울서 찾을 수 있는 공연장은 6~7곳 정도. K대표는 J극장 대극장에서 올해 상반기 공연을 목표로 대관신청 작업에 돌입했다. 대관사용신청서와 단체(제작사) 프로필, 공연프로그램, 사업자등록증(주민등록증)을 극장 측 대관 담당부서에 제출했다.

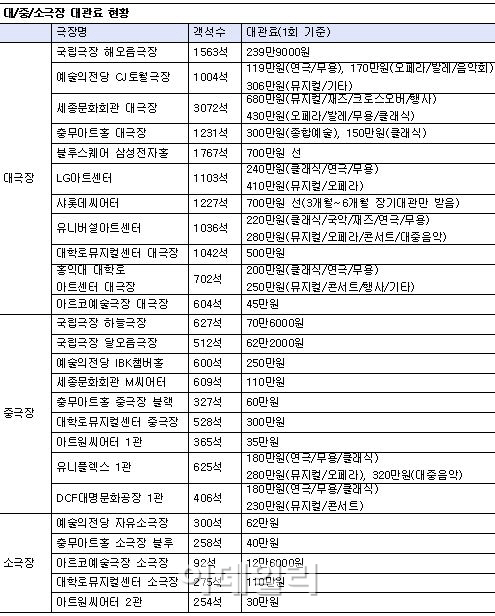

서류 제출 후 1개월 후 ‘운이 좋았다’며 K대표는 대관심사 통과를 알렸다. 하지만 본격적인 절차는 이제부터다. J극장 대극장의 1회 대관료는 약 300만원. 우선 조명·음향 장비나 연습실 등 사용여부를 극장 측과 논의한 후 계약을 하는데 이때 공연기간 전체에 해당하는 대관료 50%를 선금으로 내야 한다. 예상 대관료는 3억~4억원. 계약 시일을 하루 앞두고 어렵게 투자자를 끌어들인 K대표는 극적으로 계약서에 사인을 했다. 그런데 끝이 아니다. 공연 3개월여를 앞두고 한 차례 더 심사를 거쳐야 한다. 여타 라이선스나 캐스팅, 일정상의 문제는 없는지를 극장 측이 체크하는 것. 티켓 오픈은 이 모두에 대한 극장측의 OK사인이 떨어져야 가능하다.

▶ 관련기사 ◀

☞ [공연계甲질①] 접대요구·열정페이…무대 속 '갑'의 횡포

☞ [공연계甲질②] "고급 룸살롱만 4번"…극장횡포에 우는 제작사

☞ [공연계甲질③] "너무 배고파"…제작사횡포에 우는 배우·스태프

☞ [공연계甲질⑤] "예술 망치는 노예계약서를 찢어라"

![[포토] 광화문광장 나눔온도 70.5도](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600729t.jpg)

![[포토]조중석 이스타항공 대표-고토다 도쿠시마현지사 인사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600693t.jpg)

![[포토]여야 합의 강조하는 한덕수](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600665t.jpg)

![[포토]김용현 전 국방부 장관 변호인단 기자회견 열어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600563t.jpg)

![[포토]윤이나,밝은 모습 인터뷰 시간](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600087t.jpg)

![[포토]명동성당 성탄 대축일 미사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500276t.jpg)

![[포토]다시 돌아온 있지 리아](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500136t.jpg)

![[포토]크리스마스엔 스케이트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500245t.jpg)

![[포토]37번째 거리 성탄예배 열려 방한복·도시락으로 사랑 나눔](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500231t.jpg)

![[포토]조국혁신당 공수처 앞에서 기자회견](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500219t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)