|

[이데일리 김미경 기자] 1. 서울 중구 명동예술극장. 연극 ‘문제적 인간 연산’의 무대 위엔 500여개의 대나무가 빼곡히 둘러쳐져 있었다. 폐허가 된 궁궐을 상징하는 대나무숲의 실제 높이는 10~12m. 약 18도 경사진 투명 아크릴 바닥과 함께 위태로운 연산군의 심경과 혼란스러운 시대를 표현하고 있다. 이태섭 무대디자이너가 만든 이 장치는 이윤택 연출 연극의 특징인 제의적이고 연희적인 요소를 세련되게 끌어내는 데 성공했다.

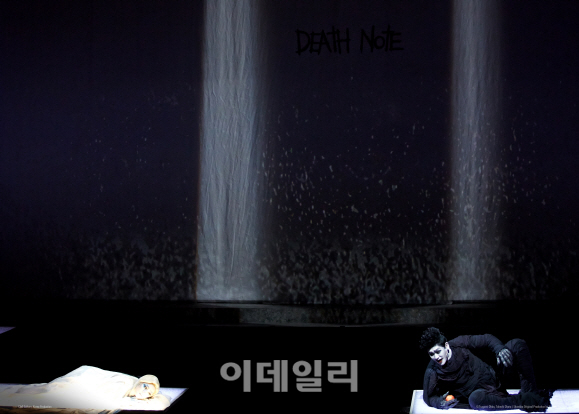

2. 뮤지컬 ‘데스노트’ 무대. 사신(死神) 류크는 사과를 먹는다. 회당 2개씩 매일 먹는 사과는 공연 전 극장 근처 마트에서 구입한다. 총 공연 57회에 114개, 12개들이 박스로 치면 9박스하고도 반 상자의 사과를 먹어치우는 셈이다. 극에서 사과는 인간 세상의 시작이자 성경 속의 선과 악, 인간계를 지배하는 중력을 뜻하는 은유적 장치다.

무대장치와 소품이 ‘또 하나의 배우’가 되고 있다. 극중 세트나 소품이 갈수록 정교해지다 보니 무대장치는 이제 배경을 넘어 관객의 시선을 사로잡는 ‘신의 한수’가 되기도 한다. 이태섭 무대 디자이너는 “무대디자인이 더이상 극의 배경을 만드는 데 그치지 않는다. 극의 상황과 인물을 현실화하는 작업”이라며 “분위기와 메시지, 인물의 심리상태, 연출 의도를 쉽게 전달하는 장치인 만큼 전체 제작비에서 차지하는 비중도 점점 높아지고 있다”고 귀띔했다.

|

△실감나는 무대…“관극의 차 줄여”

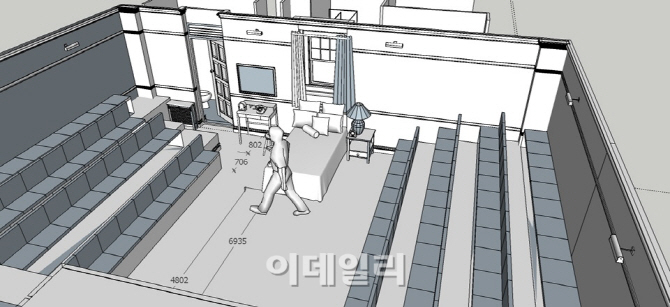

오는 14일 초연하는 연극 ‘카포네 트릴로지’(9월 9일까지 홍익대 대학로 아트센터 소극장)는 실험적 무대를 준비 중이다. 각각 1923년 1934년 1943년의 시간 차를 두고 한 장소에서 벌어지는 3개 사건을 옴니버스로 그려낸 작품. 배경은 시카고 렉싱턴호텔의 비좁은 방 661호다. 무대와 객석 사이는 불과 50cm. 연출을 맡은 김태형 연출은 “관객이 관람을 넘어 극한의 경험을 하는 무대를 고민해 왔다”며 “관객은 실제 호텔방에 갇힌 듯한 착각을 하는 동시에 사건을 목격한 당사자로 몰입하게 될 것”이라고 했다.

뮤지컬 ‘아리랑’(9월 5일까지 LG아트센터)은 30여개의 장면 전환에 LED 스크린의 도움을 받는다. 박동우 무대 디자이너는 “소설 속 배경이 한반도를 넘어서 만주, 하와이 등으로 이동하는 데다 40년에 걸쳐 있다”며 “구체적로 설명하지 않고 분위기와 질감 등으로 시공을 함축했다”고 설명했다.

|

△고증·분석 거쳐 세밀히제작한 ‘소품의 힘’

소품은 작품 속 ‘판도라의 상자’다. 관객에 잘 보이지 않는다고 대충 만들었을 거란 생각은 오산. 시대 고증과 분석을 통해 꼼꼼하게 만들어낸다.

|

뮤지컬 ‘지저스 크라이스트 수퍼스타’(9월 13일까지 샤롯데씨어터)는 오히려 단출하게 무대를 꾸민 경우다. 이지나 연출은 “인류가 멸망한 후 다시 새 인류가 시작된다고 해도 결국 인간의 갈등, 신에 대한 문제는 사라지지 않을 것이란 생각에 아무것도 없는 모래사막을 배경으로 했다”고 귀띔했다.

공연계 한 평론가는 “요즘 관객은 직접 체험하거나 눈으로 확인하는 걸 좋아한다”며 “적절한 무대장치와 소품이 몰입을 돕는다”고 말했다. 하지만 늘 성공하는 건 아니란다. 이 평론가는 “뮤지컬 ‘체스’(19일까지 세종문화회관 대극장)의 경우 흑백이 교차하는 체스판을 연상케 하는 무대와 소품을 연출했으나 정작 극의 내용과 배우연기가 이를 받쳐주질 못해 그저 장식품이 돼버린 경우”라며 “극의 완성은 결국 무대·배우·스태프의 합”이라고 강조했다.

|

![[포토] 광화문광장 나눔온도 70.5도](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600729t.jpg)

![[포토]조중석 이스타항공 대표-고토다 도쿠시마현지사 인사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600693t.jpg)

![[포토]여야 합의 강조하는 한덕수](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600665t.jpg)

![[포토]김용현 전 국방부 장관 변호인단 기자회견 열어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600563t.jpg)

![[포토]윤이나,밝은 모습 인터뷰 시간](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600087t.jpg)

![[포토]명동성당 성탄 대축일 미사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500276t.jpg)

![[포토]다시 돌아온 있지 리아](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500136t.jpg)

![[포토]크리스마스엔 스케이트](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500245t.jpg)

![[포토]37번째 거리 성탄예배 열려 방한복·도시락으로 사랑 나눔](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500231t.jpg)

![[포토]조국혁신당 공수처 앞에서 기자회견](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122500219t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)