|

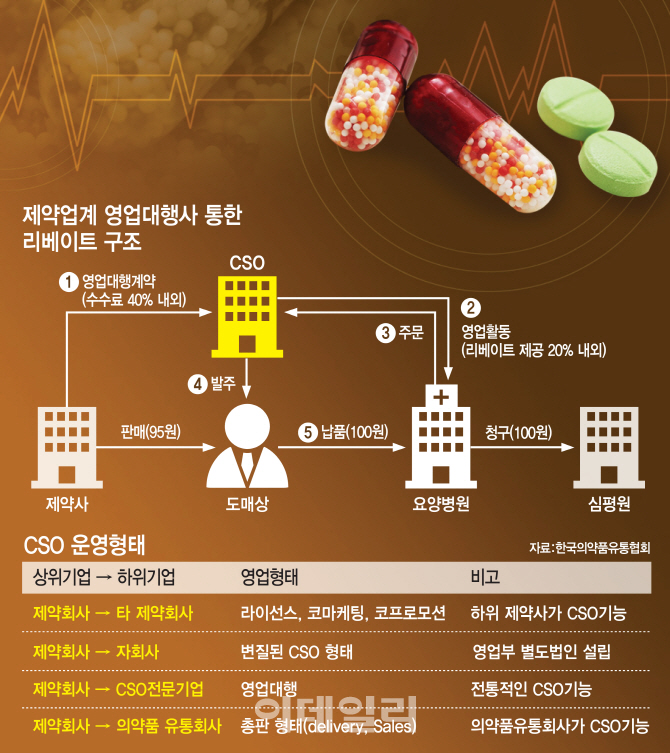

리베이트가 CSO를 통해 기승을 부리는 이유는 일종의 정부 리베이트 규제의 풍선효과 탓이다. 정부는 지난 10여년간 쌍벌제와 투아웃제를 앞세워 ‘제약 리베이트와의 전쟁’에 나섰다. 정부는 2010년 리베이트 쌍벌제를 도입해 리베이트를 제공한 사람은 물론 받은 의료인까지 2년이하 징역 등으로 처벌토록 했다. 또 2014년에 투아웃제를 시행해 제약사가 리베이트 제공으로 2번 적발되면 해당 의약품을 건강보험 급여대상에서 퇴출할 수 있게 했다. 그러자 제네릭에 의존하는 중소 제약사들이 CSO라는 우회로를 뚫었다. 리베이트 영업의 리스크가 커지자 그 위험을 외주화할 수 있는 판매대행사를 ‘뒷돈 심부름꾼’이자 방패막이로 고용한 것이다.

제네릭 의존 제약사, 규제 옥죄자 우회로 선택

중소 제약사는 구조적으로 리베이트 영업의 유혹을 뿌리치기 힘들다. 사실상 제네릭(복제약)에 의존해 살고 있는데, 똑같은 효능의 복제약 중 어떤 것을 처방해줘도 의사는 상관이 없기 때문이다. 한 제약업체 고위 임원은 “품질은 같고 가격차이만 있는 복제약 종류만 국내에 2만종이 넘게 난립해있다”며 “의약품 천국이라는 미국도 1만종에 불과하다”고 말했다.

CSO는 보건당국의 관리감독 사각지대에도 놓여있다. 현재 약사법은 의약품 제조자, 수입자, 도매상 등 의약품공급자가 의료인, 약사에게 리베이트를 주는 경우만을 처벌하고 있다. CSO가 간혹 리베이트 사건에서 제약사와 공동정범 등으로 처벌되긴 하지만 명시적인 리베이트 처벌 대상이 아니기 때문에 별도의 수사 과정이 필요하다. 보건복지부 관계자는 “제약사와 사적인 위탁계약을 맺기 때문에 약사법상 의약품공급자로 승인이나 허가를 받을 필요도 없다”고 말했다. 리베이트 주무 부서인 복지부조차 CSO 업계에 대한 정확한 실태조차 파악을 못하고 이유다.

CSO 위탁에 재위탁...‘꼬리자르기’로 책임묻기도 어려워

제약사 입장에선 CSO는 리베이트 영업이 적발되더라도 “나는 모른다”고 잡아떼면서 ‘꼬리 자르기’도 용이하다. CSO 자체도 다단계 점조직으로 구성돼 있어 리베이트 영업이 적발되더라도 책임소재를 구분하기도 어렵다. 예컨대 A제약사로부터 제약영업 위탁계약을 맺은 CSO는 또다른 영세 CSO에 하청계약을 맺는 게 전형적이라는 설명이다. 거래 역시 대부분 현금으로 이뤄져 리베이트 영업에 대한 증거를 남기지 않는다.

최근에는 일부 제약회사 영업사원들까지도 ‘투잡’으로 CSO사업에 나서고 있는 실정이다. 몸담고 있는 제약사 의약품을 병·의원 대상으로 판촉하면서 자신이 영업을 위탁받은 다른 회사 의약품까지 끼워서 판매하고 있다. 또다른 제약업계 관계자는 “영업직원으로서는 기존 자기회사 약품에 타회사 약까지 추가하면 약품구색도 좋아지고 부수입이 생겨 제약업계에 전반적으로 확산되는 추세”라며 “투잡을 하는 영업직원들이 늘어나면서 상당수 제약사들이 골머리를 앓고 있다”고 말했다.

|

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[단독]尹 16일 헌재 출석하려 했다…"변론권 보장 못받게 돼"](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011501489h.jpg)