1 음악이 인생이다

빗줄기 수묵처럼 번져올 때 차 안에서 홀로 라이 쿠더의 음악을 듣는 것은 위험하다. 빗물에 튀기는 그의 기타소리는 애써 외면하고 있던 아픈 추억들을 불러다 주고 말 것이기에. 그 위에, 삶은 유한한 것이며 모든 놓쳐버린 것들에 대한 후회와 회한 때문에 가슴이 찢어지는 시간이 곧 올 것이라는 예감까지 얹어 줄 것이기에. 그러나 햇살이 명주이불처럼 낭창낭창할 때라면 그의 기타소리는 마음의 주름까지 펴줄 것이다. 그러기에 라이 쿠더는 천생 사시사철 햇빛 환한 쿠바에서라야 제 맛이 난다.

| |

| ▲ 푸른 나무, 밝은 태양, 맑은 하늘 그리고 청옥빛 카리브…. 쿠바인의 낙천성은 이런 자연의 영향도 크다. | |

라이 쿠더와 빔 벤더스. 애초에 이 두 사람이 아니었다면 부에나비스타는 몰랐을 것이며 언젠가 화면 속의 저곳을 찾아가 저 가수들의 열기와 체온이 느껴지는 바로 그 장소에 앉아 노래를 들어보고야 말겠다는 생각은 하지도 않았을 것이다.

“태양을 삼키러 그들이 온다.”

“애들은 가라. 우리가 인생이다. 음악이 인생이다.”

2 음악이 양식이다

쿠바에는 거지가 없다는 알도의 거짓말은 차라리 사랑스러울 정도. 걷다 보면 거리와 광장에서 불쑥 손을 내미는 노인이나 아이들을 무시로 만난다. 어쩌면 알도의 말이 맞는지도 모르겠다. 아는 사람이라도 만난 듯 환히 웃거나 혹은 무슨 말인가를 열심히 재잘거리며 친밀함을 보이는 아이들, 낯선 이에게 빈손을 내밀면서도 온몸으로 낙천성을 발산하는 그 아이들에게 ‘거지’라는 말은 아무래도 모독이다. 대체 무엇이 저들의 영혼을 무너지지 않게 하는가, 탁함이라곤 없는 맑은 눈빛을 간직하게 하는가, 배꼽에서부터 뿜어져 나오는 환한 미소와 기쁨의 기운을 발산하게 하는가.

아무래도 저 리듬이다. 광장이나 골목 할 것 없이 환청처럼 밀려왔다 사라지곤 하는 저 타악기 마라카스의 리듬. 귀와 피부 속으로 스물스물 스며들어와 핏줄을 타고 흐르면서 단숨에 아드레날린이라도 주사한 듯 심장박동을 팽팽하게 당겨 일으키는 저 북소리. 아련하면서도 저릿한 그 자장(磁場) 속으로 들어서면 그 누구라도 현실의 크고 작은 결핍쯤이야, 존재란 이토록 눈부시게 아름답고 달콤한 것이거늘, 하며 가슴 속에서 간지럼처럼 퍼져나가는 행복감과 충만감에 푹 잠겨버릴 수밖에 없을 것 같다.

| |

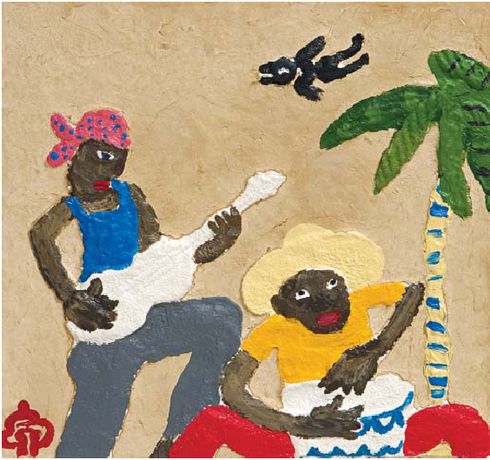

| ▲ 찬찬찬…. 석양이 되면 골목과 거리에 넘치는 밴드와 음악소리. 그중에는 부에나비스타로 귀에 익은 ‘찬찬’도 있다. | |

3 밤의 나시오날 호텔

부에나비스타를 말하며 흥분하는 내게 알도는 ‘그쯤이야’하며 심드렁한 표정을 지었지만 사실은 그 사람들과 나를 만나게 해줄 자신이 없어서 그랬던 것 같다. 그들보다 훨씬 잘하는 사람들이 많다는 너스레 끝에 알도는 어깨를 으쓱하며, 꼭 그 사람들을 만나고 싶으면 아무래도 다음에 다시 한 번 오는 게 좋겠다며 슬쩍 말끝을 흐렸으니. 암스테르담에서의 데뷔공연으로 꿈같은 환호와 열광의 중심에 서게 된 부에나비스타소셜클럽은 이후 카네기홀의 공연과 끊임없이 이어지는 순회공연으로 아바나를 오래 비우게 된다. 나 역시 그들을 꼭 만날 수 있으리라 기대하지는 않았다.

낮에는 이발사로 일하며 밤에만 클럽에서 노래를 불렀던 콩파 세군도, 마치 연인의 몸을 어루만지듯 피아노를 다루던 천재적인 피아니스트 루벤 곤잘레스, 구두를 닦다 ‘발견되어’ 클럽으로 끌려와 노래를 불렀고 70세가 넘어서야 그래미상 신인상을 수상한 이브라힘 페레르. 화면 속으로 날 빨아들였던 그들은 이미 이 세상 사람들이 아니지 않은가. 알도의 말처럼, 부에나비스타라는 이름만 남았을 뿐, 그들은 쿠바의 많은 뮤지션 중의 하나일지도 모를 일이다.

그래도 나는 택시를 잡아타고 ‘호텔 나시오날!’을 외친다. 1930년대 영화 속에서 본 듯한, 너무나 낡은 소련제 빨간 택시. 쿠바에선 시간과 역사가 뒤섞인다. 피카소의 그림처럼 두 개의 얼굴을 보이며 울고 또 웃는다.

알도. 짐작과는 늘 다른 일이 일어나는 게 여행이고, 그리고 인생이지.

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]영화 속 배경에서 찰칵](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901369t.jpg)

![[포토] 아수라장된 기자회견장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901115t.jpg)

![[포토]다양한 식음료가 한 자리에, '컬리 푸드페스타 2024'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900958t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)