|

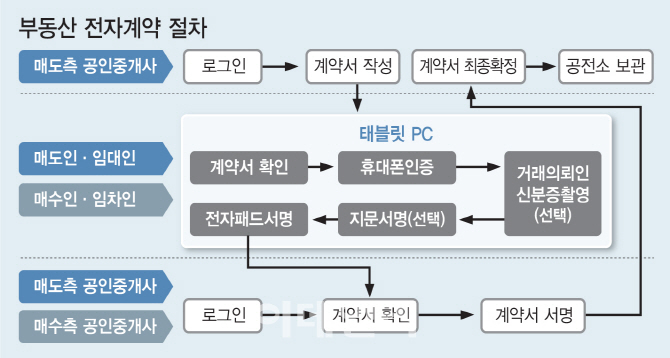

부동산 전자계약이 정착하지 못하는 것은 현장에서 이를 사용할 유인이 크지 않기 때문. 정부는 전자계약이 편리하고 안정성이 높다고 홍보하고 있지만 부동산 매매 현장에서는 불편함을 호소하고 있다. 본인 인증 절차가 복잡하고 태블릿PC나 스마트폰 사용에 익숙하지 않은 고령층은 거부감을 느낄 수 있는데다 서면계약에서는 가능했던 위임장을 통한 대리계약도 불가능하다. 서울 마포구 J공인 관계자는 “매수자나 매도자 모두 불편을 느끼는데 굳이 전자계약을 하도록 권할 필요성을 못느낀다”고 말했다.

부동산 거래 비용을 줄이고 투명한 계약이 이뤄질 수 있는 기반을 마련할 수 있다는 점에서 전자계약 활성화는 필수다. 이를 위해 일부 투기지역에서는 전자계약 의무화 방안도 거론되고 있지만 실제 적용하기는 어려워 자발적인 참여를 독려할 수 있는 묘안을 찾아야 한다는 게 전문가들의 지적이다.

비용 줄고 투명성 강화…전자계약 활성화 필수

국토교통부에 따르면 지난달 말 기준 전자계약을 위한 회원으로 가입한 개업 공인중개사는 2만5600명 정도다. 전체 10만5000여명의 24% 수준이다. 하지만 실제 전자계약으로 연결되지는 않고 있다. 전체 부동산 거래에서 전자계약이 차지하는 비중은 0.5%에 불과하고, 그마저도 한국토지주택공사(LH)나 서울주택도시공사(SH)의 공공주택 계약이 66%로 대부분이다.

송파구 잠실동 H공인 관계자는 “전자계약으로 진행하다 중간에 시스템 오류라도 나면 처음부터 계약서 작성을 다시 시작해야 해서 결국 종이를 출력해 계약한 적도 있다”며 “공동중개일 경우 상대 공인중개사까지 4자가 전자계약에 합의해야 하는데 쉽지 않다”고 말했다.

매매 당사자들이 원치 않는 경우가 많아 전자계약을 권하기 어렵다는 반응도 많다. 서초구 반포동 G공인 관계자는 “서면계약은 거래 사실과 금액에 대해 실거래 신고만 하면 되지만 전자계약으로 체결하면 계약서의 특약 내용까지 모두 노출된다는 불안감에 매수자나 매도인이 싫어한다”고 설명했다.

공인중개사 역시 거래 내역이 실시간으로 낱낱이 보고되는 것에 대한 거부감을 갖고 있다. 집값이 급등할 때마다 정부가 공인중개업소 일제 점검에 나서는 마당에 괜히 전자계약으로 진행했다가 꼬투리 잡힐 수 있다는 불안감이 작용하는 것이다.

|

이에 따라 특정 지역에 한해 전자계약을 의무화하자는 견해도 나오고 있다. 지난달 29일 국회 국토교통위원회 종합감사에서 강훈식 더불어민주당 의원이 부동산시장 투명성을 높이기 위해 투기지역에서만이라도 전자계약을 의무화하는 방안을 제안했다. 김현미 국토교통부 장관도 “검토하겠다”고 답변했지만, 현재로서는 쉽지 않을 것이란 게 대체적인 전망이다. 계약 형태를 강제할 수 있는 법적 근거가 부족하기 때문이다.

따라서 자발적 참여를 유도해야 한다는 지적이 나온다. 우선 쓰기 쉽도록 절차를 간소화해야 한다는 것이다. 이재윤 집토스 대표는 “전자계약서상 자동화할 수 있는 부분이 많은데 일일이 기록해야 하는 부분이 너무 많다”며 “시스템상 이같은 부분만 개선되면 많이 사용할 것”이라고 말했다.

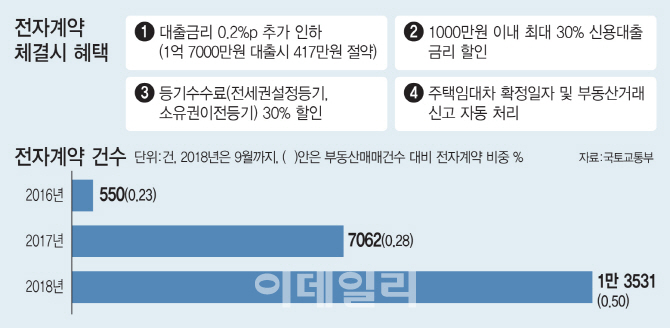

인센티브 확대를 통해 제도의 초기 정착을 유도할 필요가 있다는 의견도 많다. 현재 전자계약 이용시 매매 당사자에게 대출 우대금리 적용, 등기수수료 할인 등의 인센티브를 제공하고 있다. 그러나 등기수수료 할인은 국토부와 제휴한 법무사를 통해야 받을 수 있고 대출 우대금리도 일부 은행은 해당되지 않는다. 대학생과 사회초년생, 신혼부부에게는 20만원의 중개보수 바우처 혜택을 제공하고 있지만 대상이 한정적이다.

한국공인중개사협회 관게자는 “금리 인하는 차라리 주거래 은행이나 공인중개사와 제휴한 은행에서 제공하는 우대금리 폭이 더 큰 경우도 있고 법무사 등기수수료도 할인받을 수 있는 루트가 다양해 피부에 와 닿을 정도의 인센티브는 아니다”라며 “좀 더 많은 인센티브가 있어야 한다”고 말했다. 금리 우대 폭이나 중개보수 바우처 지급 대상 확대 등 매매 당사자에 대한 인센티브를 더 확대하는 한편 공인중개사에게도 전자계약에 따른 중개수수료 소득세 감면 등과 같은 인센티브를 제공해야 한다는 것이다.

![[포토]이보미,오랜만에 쉽지않네](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900387t.jpg)

![[포토] 이대한 '오늘 홀인원 한 볼입니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900174t.jpg)

![[포토]박현경,반가운 시선](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900018t.jpg)

![[포토] 가축분 고체연료 협약 인사말하는 김준동 남부발전 사장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110801640t.jpg)

![[포토] 장유빈 '정교함까지 장착한 장타자'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110800230t.jpg)

![[포토]예결위 전체회의, '답변하는 한덕수 국무총리'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110801228t.jpg)

![[포토]난방용품 바라보는 소비자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110701539t.jpg)

![[포토]트럼프 대툥령 당선에 환율 1400대 돌입 임박](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110701513t.jpg)

![[포토] 장동규 '강한 임팩트를 구사'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110700185t.jpg)

![[포토] 장유빈 '최종전 우승으로 피날레를~'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111000149h.jpg)

![가라앉은 트럼프發 태풍…커지는 외국인 컴백 기대감[주간증시전망]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111000063h.jpg)