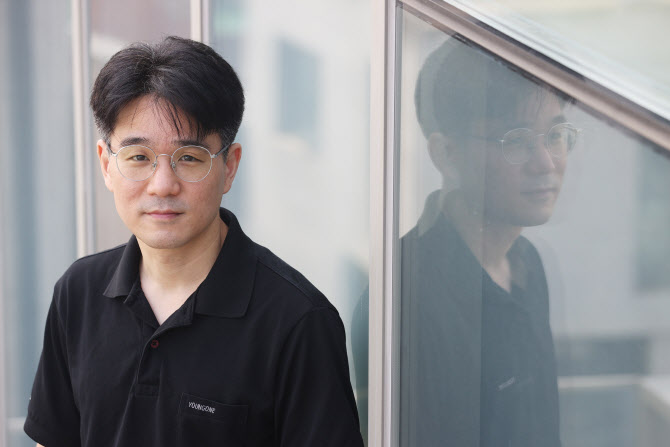

6년 만에 새 장편소설 ‘재수사’(전 2권·은행나무)를 내놓은 장강명은 최근 이데일리와의 인터뷰에서 “데뷔 후 처음으로 슬럼프를 겪었다. 이례적으로 오래 붙들고 있던 작품”이라며 이렇게 말했다. 대강 플롯의 큰 틀을 구상한 뒤 2019년 본격적으로 쓰기 시작해 지난달 말 완성했다고 했다. 탈고하는데 4년 가까이 걸린 것이다.

|

‘재수사’는 단순명료한 제목 그대로, 서울경찰청 강력범죄수사대 형사들이 미제사건으로 남은 22년 전 신촌 여대생 살인사건을 재수사하는 이야기다. 여기에 범인이 쓴 회고록이 교차하며 소설의 또 다른 축을 이룬다. 총 100개의 장으로 구성돼 있는데 이야기를 끌고 가는 형사 연지혜의 수사 과정과 자신의 살인 행위가 정당하다는 논리를 펴는 범인의 생각을 번갈아 보여준다. 기대와 불안이 소용돌이 치던 2000년의 신촌을 거울 삼아 지금의 한국 사회를 진단하고자 하는데, 소설이 본질적으로 겨냥하는 것은 사회적 구조다.

장강명은 집필 당시 두 가지 목표를 세웠다고 했다. 과장된 액션이나 초능력 같은 도구 없이 ‘현실적인 경찰소설을 쓰자’는 것과 ‘2022년 한국사회의 풍경을 담고, 그 기원을 좇아보자’는 것이었다. 소설은 형사들의 수사 과정과 업무 방식, 직업관을 매우 사실적으로 담고 있다. 가령 강력반 형사들이 정기적으로 ‘아이템 회의’를 열어 단상토론을 벌인다든가, 범인을 어떻게 추려나가는지 등의 촘촘한 디테일은 현장감을 더해준다.

|

소설은 두 권짜리 분량임에도 술술 읽힌다. 장강명은 “소설을 중간 쯤 썼을 때 진행이 안 돼 갈아엎었다. 인물을 줄이고, 범인 독백으로 시작한다는 구성을 넣었는데 좋았던 것 같다”고 말했다.

현대 사회에 대한 장강명의 오랜 고민도 녹여냈다. 소설 속 살인 시점은 2000년, ‘불안’과 ‘공허’로 대표되는 징후들이 가시화한 때다.

소설은 과연 ‘인간은 합리적이라는 가설’과 공동체 유지에 필수적인 윤리적 처벌, ‘자본주의와 민주주의, 계몽사상’을 기반으로 한 지금의 시스템이 제대로 작동하느냐고 묻는다. 장강명은 “다음 세상을 그리려면 논리와 사상을 갖춰야 한다. 감수성을 기초로 한 세상은 회의적”이라면서 “촘촘한 논리와 사상이 있어야 한다. 한국 사회에 지금 필요한 건 비전과 희망”이라고 일갈했다.

현재 ‘재수사’는 제작사와 영상화 작업을 논의 중인 것으로 알려졌다. 장 작가의 소설 ‘한국이 싫어서’(2015·민음사), ‘댓글부대’(2015·은행나무)도 영상화 작업 중이다. 장강명은 “‘오징어 게임’ 같은 드라마들이 승승장구한 덕에 한국 지식재산권(IP) 시장이 커졌다. 어떤 제작사든 원작들을 살피고 있다. 다른 소설가들의 작품도 많이 팔린다”면서 “이 같은 움직임은 한동안 계속될 것”이라고 했다.

올해로 등단 12년차인 장강명은 다작(多作) 작가이기도 하다. 단독 저서로는 이번이 16번째 책이다. “2011년 데뷔했으니, 중견작가가 된 거죠. 다음 단계로 가기 위해선 결국 작품으로 이야기해야 하잖아요. 오래 읽히는 글을 쓰는 작가가 되고 싶습니다.”

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![45년간 자리 지킨 ‘포프모빌’…전기차로 바뀌었다는데[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800166h.jpg)

![한강뷰 보며 케이터링 즐긴다…호텔 같은 ‘이 회사’[복지좋소]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800051h.jpg)