평균 이송 시간 넘긴 응급병상 찾아 삼만리

지난 19일 오후 17세 A양이 4층 건물에서 추락해 머리를 심하게 다쳤다. 119 구급대는 즉시 출동했지만, 치료 가능한 응급실을 찾는 데는 하세월이 걸렸다. 가장 먼저 경북대병원에 들렀다가 치료가 어렵자 계명대 동산병원과 영남대병원, 대구가톨릭대병원 등으로 옮겼다. 결국 A양은 응급실만 2시간여를 헤매다 숨졌다. 이같은 사례는 더 있을까?

|

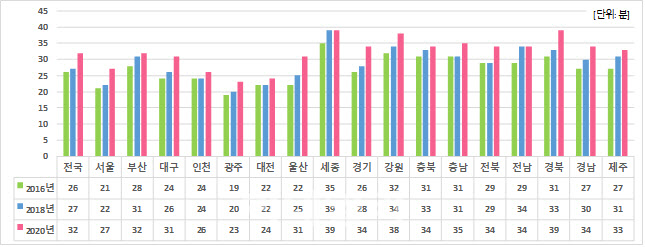

질병관리청의 중증손상 통계에 따르면 2020년 기준 중증손상으로 응급실을 찾은 이들은 8435명에 이른다. 이 중 3278명(38.9%)이 A양과 같은 추락 및 미끄러짐에 의한 중증외상 환자였다. 이들의 전국 평균 32분만에 병원으로 이송된다. 서울은 전국평균보다 5분 빠른 27분만이지만 대구는 평균치에 가까운 31분이 걸렸다. 그런데 A양은 4배에 이르는 2시간여가 걸렸다. 의료계에서는 A양의 사례가 이례적인 일로 봤다.

|

현재 대구에서 응급실을 보유한 병원은 20개다. 경북대병원과 영남대병원은 권역응급센터를 계명대 동산병원과 대구파티마병원, 대구가톨릭대병원, 칠곡경북대병원은 지역응급의료센터를 운영중이다. 이 외에도 12개의 지역응급의료기관과 2개의 지역응급의료시설이 있지만, 문제는 이들이 보유한 응급병상이 337개에 불과하다는 점이다. 인구 250만명에 경북지역 응급환자까지 쏠린다는 것을 감안하면 턱없이 부족한 것이다. 현장에선 다른 곳에서 지영응급의료기관급에서 해결할 수 있는 환자가 대구에선 지역응급의료기관급으로 해결이 안 되고, 대학병원급으로, 상급병원으로 전원이 되는 경우가 비일비재하다는 얘기가 나오고 있다.

현장조사 진행 보완 개선 ‘시작’

의사협회 관계자는 “주된 원인 중 하나는 권역응급의료센터가 중증환자와 경증환자를 모두 수용해 진료를 보고 있기 때문에 정작 당장 응급의료처치가 필요한 중증환자를 수용할 병상이 없다는 점”이라며 “응급환자가 적시에 의료기관으로 가지 못하고 길에서 허비하는 시간이 없도록 하기 위해서는 응급현장의 사례와 문제점을 적극 파악하고, 응급의료 시스템에 대해 지속적으로 보완·개선해 나가는 것이 반드시 필요하다”고 강조했다.

이같은 지적은 제4차 응급의료 기본계획(2023~2027)에 담긴 상태다. 대형병원 응급실 쏠림 방지를 위해 응급환자 발생 시 구급대원이 응급실 중증도 분류(KTAS, 케이타스)를 최소화한 프리케이타스(Pre-KTAS)를 활용해 환자를 5단계로 구분하고 중증응급의료센터-응급의료센터-지역응급실(가칭)으로 이송한다. 만약 심정지 등의 환자라면 1~2단계 급성도의 환자로보고 중증응급의료센터로 바로 이송하는 시스템이 구축되는 것이다. 또 개별 의료기관에서 24시간, 365일 대응이 어려운 중증응급질환의 병원 간 협력 네트워크 구축을 추진키로 했다. 뇌 심혈관계 분야라고 하더라도 시술이 가능한 의사와 수술이 가능한 의사가 따로 있는 만큼 지자체별 응급의료 자원조사를 기반으로 지역 내 병원 간 순환당직(요일제 당번병원제)을 운영하고 치료가 어렵거나 수용이 어려울 경우 지역 내 순환당직 병원으로 쉽게 전원을 의뢰, 회송할 수 있도록 해 응급실의 ‘수용불가’를 최소화하려는 것이다. 이같은 시스템은 이르면 6월부터 적용해 나갈 것으로 알려졌다.

김원영 서울아산병원 응급의학과 교수(대한응급의학회 정책이사)는 “대구의 경우 인구대비 응급자원의 한계가 있어 관련 협의체도 운영 중인 상태인데 또 이런 일이 발생해 안타깝다”며 “병원을 새로 만들거나 응급병상을 늘리지 않고서는 해결이 쉽지 않은 상황”이라고 지적했다.

![[포토]골프존 파스텔 합창단,지역주민위한 공연](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400127t.jpg)

![[포토]'규탄사하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401162t.jpg)

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

![[포토] 대통령실 입구의 취재진](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400817t.jpg)

![[포토]'긴급 의원총회 참석하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400571t.jpg)

![[포토]'긴박했던 흔적들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400485t.jpg)

![[포토]조국, '국가 비상사태 만든 이는 尹...탄핵해야'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400366t.jpg)

![[포토]尹, '비상 계엄 해제할 것'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400277t.jpg)