하지만 최근 우리나라 조선업의 위기를 들여다보면, 원숭이들이야 말로 ‘헤비테일(Heavy tail)’ 방식이 불리한 계약이란 걸 아는 현명한 동물이었다고 재평가해 볼 수 있다. 헤비테일이란 발주처가 수주대금을 공사 후반부에 더 많이 주는 조건으로 맺는 계약이다. 저공이 헤비테일 방식으로 도토리를 주기로 해놓고 온갖 핑계를 대며 주지 않을 리스크도 고려했어야 하지 않겠는가. 발주처가 공사 후반부에 하자를 문제 삼으며 수주대금 지급을 미뤄 우리나라 조선사들이 대규모 손실을 입은 것처럼 말이다.

국내 조선사들이 송나라 원숭이의 지혜를 닮지 못했던 결과는 참혹했다. 글로벌 금융위기 이후에도 늘 조선업은 위기였지만, 최근의 위기는 그때와는 양상이 다르다. 중소형 조선사들의 위기에서 국가 대표급 조선사들의 위기로까지 이어지면서 조선업의 존폐를 걱정할 단계에 이른 것이다. 위기감은 제22회 SRE에서도 고스란히 묻어난다.

22회 SRE 응답자 159명 중 67.3%(107명)가 ‘최근 6개월 내 업황이 나빠진 산업’으로 조선업을 꼽았다. 지난 20회와 21회에서는 잇따라 업황 악화 업종 2위에 올랐지만, 이번엔 압도적인 표가 쏠리며 1위에 오르게 된 것이다. 앞으로 1년 내 업황이 개선될 산업을 묻는 질문에서도 민자발전 다음으로 적은 표를 받았다. 앞으로도 쉽지 않으리라는 전망이 우세한 것이다.

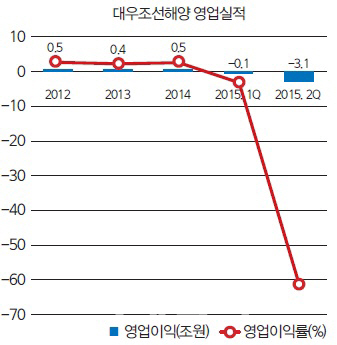

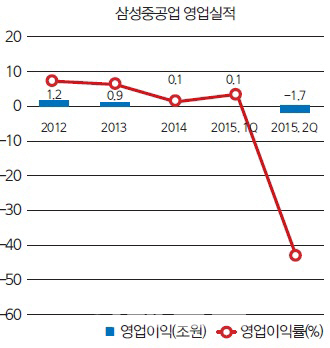

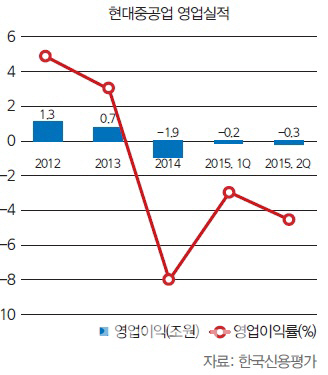

SRE 자문위원들은 조선업종이 최근 업황 악화 산업 1위로 올라선 것은 올해 2분기의 대규모 어닝쇼크의 기억이 크게 작용했다고 평가했다.

조선 빅3의 어닝쇼크는 지난해부터 시작됐는데 올해 2분기의 적자 규모가 가장 컸다. 삼성중공업은 지난해 1분기 3600억원의 영업적자를 기록했고, 현대중공업은 지난해 2분기와 3분기에 각각 1조 10000억원, 1조 9000억원의 영업적자를 냈다. 올해 2분기에는 삼성중공업과 대우조선해양이 각각 1조 5000억원, 3조원의 영업적자를 발표했다.

빅3 조선사의 대규모 손실, 왜?

몸집이 커지면 더 큰 옷이 필요하듯, 공장이 확대되면서 늘려야 할 일감 부담도 커졌다. 경기가 좋을 때엔 문제가 없었지만, 2008년 글로벌 금융위기로 상선 발주가 급격히 줄어들면서 해양플랜트라는 새로운 일감에 눈을 돌리게 됐다. 2010년 이후엔 국제 유가도 크게 올랐기 때문에 해양플랜트는 조선사들이 너도나도 뛰어들지 않으면 안되는 상황이 된 것이다.

‘헤비급’ 조선사들의 해양플랜트 수주 경쟁은 이전보다 더 나빠진 계약 조건을 받아들일 수밖에 없는 배경이 됐다. 조삼모사 고사 속 원숭이들도 거부한 헤비테일 계약을 조선사들이 받아들인 것도 이때다. 2011년부터 2013년 사이 발주처와 조선사가 맺어진 계약은 대부분 적정한 수익성을 확보하지 못한 계약들이었다. 나이지리아 에지나(Egina) FPSO, 호주 익시스(Ichthys) CPF, 호주 고르곤(Gorgon) 프로젝트, 송가(Songa) Semi-Rig 등 계약 가격이 수조원에 달하는 공사들이 예상과 달리 추가 원가가 계속 발생하면서 천덕꾸러기 사업장이 됐고 지난해부터 손실이 터져 나오기 시작한 것이다.

‘회계 절벽’ 조선사 불신에 한 몫

시장은 불과 직전분기까지 영업이익 흑자를 내던 조선사들이 갑작스럽게 수조원대 적자로 돌아선 ‘회계절벽’ 현상이 나타나자 분식회계 의혹까지 제기하는 등 당혹감을 감추지 못했다. 시장은 우리나라 조선업체가 기존에는 경험해보지 못한 해양플랜트 공사에 뛰어들면서 어떻게 원가를 추정할 수 있었고 공사진행률을 기준으로 수익을 미리 인식할 수 있었는지 의심했다. 원가를 추정하기 어렵다면 공사진행률이 아니라 완성품을 인도한 시점을 기준으로 매출액을 인식해야 하는데, 조선업체들이 수익을 부풀리기 위해 경험도 없는 사업의 원가를 무리하게 추정했다는 것이다.

‘헤비테일’ 방식으로 계약하다 보니 진행률에 따라 매출액, 영업이익은 나오는 듯했지만 아직 발주처에 청구하지 못해 받지 못한 공사대금(미청구공사 계정)은 늘어만 갔다. 유가 하락으로 수지가 맞지 않게 된 발주처는 제품 인도를 조금이라도 늦추려고 온갖 하자 문제를 제기했고, 국내 조선사들의 미청구공사는 예상 원가 상승에 따라 손실로 돌변했다.

조선업, 앞으로는 어떻게 될까

궁금해지는 것은 대체 언제쯤이면 조선업황이 SRE ‘악화 업종’ 순위에서 벗어날 수 있느냐다. 올해 2분기 3조원대 영업손실을 낸 대우조선해양은 2019년 정도에나 경영이 정상화할 것이라는 게 대주주 산업은행의 평가이지만, 선박 과잉 공급과 중국 조선사들의 성장 등이 걸림돌이다.

또 해양플랜트 프로젝트에서의 공사 지연으로 생산 능률이 떨어지고 생산설비 안에서의 공정이 과부하(Overload) 상태를 보이면서 프로젝트 전반의 원가율이 오르고 있다. 공정 과부하 상태에서는 다른 일감을 구해 수익 인식을 할 수 없기 때문에 실적이 개선될 수 없다. 적어도 이런 상황이 내년까지는 갈 것이라는 게 신평사들의 예측이다.

|

|

|

[이 기사는 이데일리가 제작한 22회 SRE(Survey of Credit Ratings by Edaily)에 게재된 내용입니다. 문의: stock@edaily.co.kr)

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[단독]尹 16일 헌재 출석하려 했다…"변론권 보장 못받게 돼"](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011501489h.jpg)