|

삼성전자는 ‘초(超)격차’ 전략으로 위기를 돌파했다. 권오현 삼성전자 회장은 자신의 책 ‘초격차’에서 “초격차 전략은 규모나 자본에 의해 그 실현 가능성이 결정되지 않는다”며 “진정한 초격차 의미는 그 누구도 넘볼 수 없는 ‘격(格)’을 높이는 것”이라고 설명한 바 있다. 차세대는 물론 차차세대까지 대비해 경쟁사와의 기술 격차를 수년 이상 벌리는 전략이다.

초격차 전략 10년, 삼성의 위상은 몰라보게 달라졌다. 증권업계에 따르면 삼성전자 반도체 사업의 올해 영업이익 컨세서스(전망치)는 약 50조원으로 초격차 전략 첫해인 2009년(2조 4200억원)과 비교해 20배 이상 늘어났다. 매출도 같은기간 4배(26조원→95조원) 가까이 증가했다. 24년 간 반도체 시장을 지배했던 인텔마저 넘어섰다.

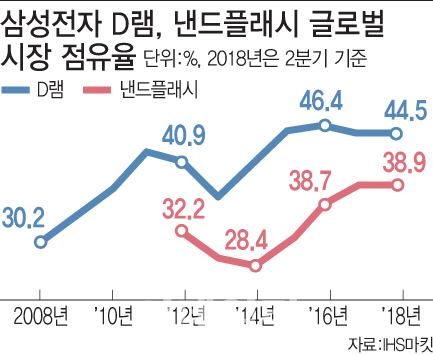

점유율도 더 높아졌다. IHS마킷에 따르면 글로벌 메모리시장 점유율도 D램 기준으로 2008년 말 30.3%에서 2018년 2분기 44.5%로 14.2%포인트 상승했다. 이는 2012년 6월 당시 D램 시장 4위였던 마이크론(11.6%)이 3위 엘피다(12.4%)를 인수하며 늘린 점유율을 넘어서는 수준이다.

실제 2009년부터 2016년까지 8년 간 반도체 사업의 연간 영업이익 최대치는 10조원 대였다. 그러나 2014년 중국 시안 반도체 공장과 2017년 평택 반도체 공장 등을 한발 앞서 완공, 2016년 이후 폭발적으로 증가한 글로벌 IT기업의 데이터센터 수요를 모조리 흡수해버렸다. 그 결과 2017년 영업이익 35조원, 올해 50조원이라는 ‘퀀텀 점프(Quantum Jump·대약진)’가 가능했다는 분석이다.

삼성전자 고위 관계자는 “고점 논란 등 외부 변수로 꼭 우리도 흔들려야 하는지 의문”이라며 “시기적으로 업황이 좋을 수도 나쁠 수도 있지만 초격차는 늘 한발 먼저 준비하는 것”이라고 자신감을 내비쳤다.

다만 초격차가 반도체에 국한돼 있고, 초격차가 무너질 경우 대안이 마땅치 않다는 점에서 삼성의 고민도 크다. 김홍유 경희대 경영대 교수는 “삼성의 경우 반도체 의존도가 너무 커 미래를 이끌어갈 다른 먹거리가 나와줘야 하는상황”이라며 “삼성이 최근 집중하는 바이오나 AI, 전장 등에서 하루 빨리 반도체 리스크를 줄일 수 있는 계기가 마련돼야 할 것”이라고 강조했다.

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)