다음 달 서울 송파구 삼전지구를 시작으로 본격적인 입주자 모집에 들어가는 행복주택이 뒤늦게 실효성 논란을 부르고 있다. 막상 뚜껑을 열어보니 입주 대상이 너무 광범하고 임대료도 예상보다 비싸졌기 때문이다. 행복주택은 박근혜 대통령이 대선 당시 대학생과 사회 초년생, 신혼부부에게 반값 임대료로 공급하겠다고 약속한 임대주택이다.

|

2일 국토교통부에 따르면 전날부터 인터넷(molit.go.kr/happyhouse)에서 ‘행복주택 입주 자격 자가 진단 서비스’가 운영에 들어갔다. 이 서비스를 이용해 봤더니, 실제로 손씨처럼 연봉이 4422만원(세전 소득 월 368만원)을 넘지 않는 입사 기간 5년 이내인 무주택 미혼 직장인이라면 행복주택에 입주할 수 있는 것으로 나타났다. 혼자 사는 사회 초년생 계층의 입주 자격인 ‘도시근로자 가구(2인 이상) 월평균 소득의 80% 이하’ 조건을 만족하기 때문이다.

이 소득 기준은 통계청의 2013년 자료를 쓴 것이다. 지난해 도시근로자 가구 평균 소득(월 473만원)을 반영하면 급여 상한선은 4545만원까지 높아진다. 보유한 자동차와 땅값도 각각 2799만원, 2억 1550만원을 넘지만 않으면 된다. 월급 380만원을 받으면서 기아자동차 K5 새 차(2.0 프레스티지 모델 2680만원)를 타고 본인 명의로 2억원이 넘는 땅이 있어도 입주할 수 있다는 이야기다.

물론 행복주택이 젊은 세대에게 입주 기회를 폭넓게 제공해 월세에서 전세, 전세에서 자가가 발돋움하는 주거 사다리를 마련하자는 취지로 만든 정책 상품이긴 하다. 저소득층을 대상으로 집중 공급하는 일반 임대주택과는 성격 자체가 다르다는 의미다.

문제는 너무 느슨한 입주 요건이 같은 청년층 안에서도 자칫 형평성 시비를 야기할 수 있다는 점이다. 행복주택은 주택이 들어서는 지방자치단체가 자체 기준에 따라 입주자의 50%(지자체 직접 시행 사업은 70%)를 우선 선발하고, 나머지 50%는 추첨으로 뽑는다. 지자체가 소득 기준을 강화하지 않는 한, 기본 입주 자격을 만족한 지원자들은 동일 선상에서 경쟁해야 한다. 정부가 내 집 마련을 보조하거나(소득 5~6분위), 시장에서 알아서 주거 문제를 해결해야 하는 계층(7분위 이상)에게까지 혜택을 나눠줘 청년층의 자산 불평등을 부채질할 수 있다는 뜻이다.

|

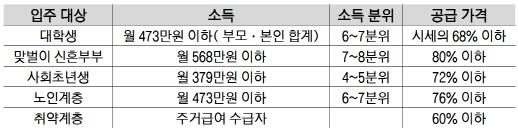

기존 임대주택에 비해 높은 임대료도 실효성을 의심케 하는 요인이다. 국토부는 최근 행복주택 임대료를 주변 시세의 60~80% 이하로 책정하겠다고 발표했다. 장기전세주택(주변 시세의 80% 이하에 공급)을 빼면 공공이 짓는 임대주택 임대료를 시세를 기준으로 정하는 것은 이번이 처음이다. 영구·국민임대 및 5·10년 공공임대주택 등은 정부가 건축비와 택지비 등 건설 원가를 반영한 표준임대료 이하로 공급하도록 가격을 규제한다.

새 방식을 적용하면 임대료도 오를 수밖에 없다. 실제로 국토부에 따르면 다음 달 입주자를 모집할 예정인 서울 송파구 삼전지구 전용면적 41㎡형(신혼부부 9가구)의 예상 임대료는 전세 1억 3600만원, 반전세는 보증금 6800만원에 월세 40만원이다. 인근 중개업소에 나와 있는 비슷한 면적 매물들(보증금 5000만원, 월세 40만~50만원 선)과 가격 차이가 크지 않다.

이처럼 저렴하지 않은 임대료는 정부 지원이 필요한 저소득 청년들에게 되레 입주 문턱으로 작용할 우려가 있다. 한 주택 정책 연구기관 관계자는 “정치인의 표 때문에 꼭 필요한 사람이 아닌 소득에 여유가 있는 계층까지 정부 지원을 하면 추후 복지 정책의 실효성과 형평성 문제가 커질 수 있다”고 지적했다. 입주 요건을 보다 강화하고 각 가구의 소득 수준을 파악해 저소득층 주거비를 맞춤형으로 지원해야 한다는 주장이다. 국토부 관계자는 “의견을 수렴해 합리적인 방안을 마련할 것”이라고 말했다.

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]영화 속 배경에서 찰칵](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901369t.jpg)

![[포토] 아수라장된 기자회견장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901115t.jpg)

![[포토]다양한 식음료가 한 자리에, '컬리 푸드페스타 2024'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900958t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)