중견기업에 재직 중인 직장인 최형식(가명·31)씨는 전셋집을 보면 박탈감을 느낀다고 했다. 그는 대기업에 다니면서 수도권 아파트 전세금을 턱 하니 치르는 친구들이 부럽기만 하다. 최씨는 “은행 대출에 부모님 지원까지 받아도 수도권에서 변변한 전셋집 구하기 쉽지 않은 상황”이라며 “전세 사는 ‘서민’이라더니, 이제는 틀린 말이 된 것 같다”고 한숨을 내쉬었다.

이들만의 고민이 아니다. 서울·수도권의 평범한 가정에서 쉽게 볼 수 있는 우리 사회의 현주소다. 2008년 금융위기 이후 소득이 정체된 채 홀로 고공행진을 이어간 전세는 더 이상 서민의 대표 주거 유형이라는 수식어가 무색해 졌다.

<이데일리>가 창간 14주년을 맞아 부동산114와 공동으로 분석해 보니, 국내 평균 수준의 직장인 가족이 체감하는 전셋값 수위가 처음으로 과거 주택 매매 수준에 이른 것으로 나타났다. 예전에 월급 모아 집 사는데 걸린 시간과 현재 전셋집 보증금 마련 기간이 같다는 뜻이다. 이는 전국 아파트 887만여 채의 매매·전세 가격과 통계청 ‘가계동향조사’의 도시 근로자 가구 평균 소득을 비교·집계한 결과다.

|

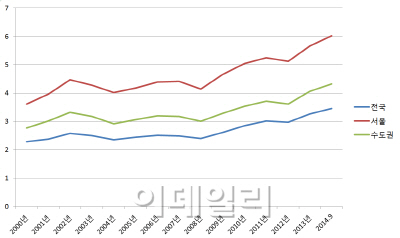

조사에 따르면 9월 말 기준 서울과 인천·경기지역을 포함한 수도권 아파트의 평균 전셋값은 2억3590만원으로, 올해 2분기 기준 도시 근로자 가구 연간 명목 소득(5459만4600원)의 4.32배였다. 번 돈을 한 푼도 쓰지 않고 저축해도 전셋집 마련에 4년 4개월 가량 걸리는 것이다. 서울(3억2874만원)은 이보다 1년 이상 긴 6.02년, 전국(1억8857만원)은 3.45년으로 조사됐다.

이 같은 현상은 그간 전셋값 상승률이 소득 증가율을 크게 웃돌았기 때문으로 분석된다. 실제로 2000~2014년 전국 전셋값이 2.81배 오르는 동안 소득은 1.85배 늘어나는 데 그쳤다. 특히 서울은 전셋값이 3배 이상 뛰어 격차가 더 컸다. 2008년 금융위기 이후 집값 안정, 전세의 월세화 등 시장의 구조 변화 속에 전셋값이 6년 내리 오른 영향이다.

중산층 전세, 서민 월세…임대차 시장 양극화 심화

|

통계청의 지난해 가계금융복지조사를 봐도 전체 전세가구의 43.9%를 중소득층이 차지하고 있다. 저소득층은 보증부 월세 및 월세가구의 60~70% 가량을 웃돈다. 저가 전세일수록 집주인의 보증금 반환 부담이 적고 임차인의 목돈 마련 능력은 떨어지다 보니 반전세 전환이 활발한 추세를 반영한 것으로 해석된다.

“서민 위한 월세 지원 강화해야”

사정이 이런데도 월세는 찬밥 신세다. 매매의 대체재로 격상한 전세가 정부와 여론의 귀한 대접을 받는 것과 대조적이다. 한 주택 정책 연구기관 관계자가 털어놓는 속사정이다. “소득 적은 사람은 태반이 이미 월세로 이동했다. 지금 전셋값 상승의 진원지랄 수 있는 서울은 전세 거주자 상당수가 부모로부터 사전 증여를 받았거나 보증금이 커 월세 전환이 어려운 중대형 주택 세입자다. 이러니 정부가 나서서 전세를 지원할 명분이 없다. 그런데도 전세 지원이 필요하다는 말이 계속 나오는 것은 결국 입김 센 여론 주도층인 중산층이 전세로 살고 있기 때문 아니겠나.”

전문가들은 정부가 월세 지원과 관리를 위해 팔을 걷어붙일 때라고 입을 모은다. 주택산업연구원은 지난 5월 보고서를 통해 “민간 월셋집 52만가구가 주거급여와 세액 공제 등 정부의 월세 지원 혜택을 전혀 받지 못하고 있다. 주거급여 지원 대상을 확대하고, 세액 공제도 차등화해 더 많은 가구를 지원해야 한다”고 지적했다. 박은철 서울연구원 연구위원은 “외국처럼 집주인 마음대로 임차인을 교체하지 못 하도록 규제하는 등 월세 거주자의 주거 안정을 위해 임대차 보호법 전반을 과감히 손봐야 할 때”라고 조언했다.

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

![[포토] 대통령실 입구의 취재진](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400817t.jpg)

![[포토]'긴급 의원총회 참석하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400571t.jpg)

![[포토]'긴박했던 흔적들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400485t.jpg)

![[포토]조국, '국가 비상사태 만든 이는 尹...탄핵해야'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400366t.jpg)

![[포토]尹, '비상 계엄 해제할 것'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400277t.jpg)

![[포토]코스피-코스닥 동반 상승 마감](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120300908t.jpg)

![[포토]따스한 온기를 퍼지는 행복촌](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120300829t.jpg)