서울에 사는 B씨는 이별을 통보한 남자친구 C씨가 집으로 찾아오자 경찰에 스토킹 신고를 했다. 신고를 접수한 경찰이 C씨를 수사하던 중, B씨는 C씨와 다시 만나기로 하고 신고를 취소했다. 하지만 며칠 뒤 다시 같은 혐의로 경찰에 신고했다. 만남과 헤어짐을 반복하면서 스토킹 신고와 취소도 반복했다.

스토킹처벌법 시행 1년, 스토킹 신고가 급증하면서 현장 경찰관들을 곤혹케하는 사례들도 덩달아 늘고 있다. 통상 스토킹이라고 하면 헤어진 연인, 짝사랑, 열성팬 등 잘못된 집착에서 비롯된 행위라 생각하기 쉽지만 가족이나 사제지간, 채무관계, 층간소음을 겪는 이웃 등 다양한 인간관계에서 빚어지는 갈등행위도 스토킹범죄 범주로 들어왔기 때문이다. 정부와 정치권의 법 개정 논의가 본격화한 가운데, 일각에선 ‘스토킹범죄’를 판단할 더욱 명확한 잣대가 필요하단 목소리가 나온다.

|

스토킹처벌법은 상대방의 의사에 반해 정당한 이유 없이 상대방이나 상대방의 동거인, 가족에게 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위, 주거지·직장·학교나 그 부근 등에서 기다리거나 지켜보는 행위를 스토킹범죄로 규정하고 있다. 또 우편·전화·온라인 등으로 글이나 영상 등을 보내는 행위나 주거지 등에 놓여 있는 물건을 훼손하는 행위 등을 반복적으로 하는 것도 마찬가지다. 스토킹은 과거 경범죄로 분류돼 10만원 이하 벌금형에 그쳤지만, 법 시행 후 3년 이하 징역 혹은 3000만원 이하 벌금 등으로 처벌이 강화됐다.

실제로 경찰에서 스토킹범죄 혐의로 입건했지만 법원에서 무죄 판결을 받은 사례도 있다. 대전의 한 아파트에 살던 50대 D씨는 지난 2월 윗집 주민에 층간소음을 항의하면서 윗집 현관문에 욕설과 불만 사항을 적은 메모지를 붙이고, 이틀 뒤에 집 초인종을 누르며 현관문을 발로 걷어차는 행위를 해 법원에 넘겨졌다. 하지만 지난 5월 법원은 ‘정당한 이유가 있어 스토킹에 해당하지 않는다’며 무죄를 선고했다.

|

신고 폭증을 따라가지 못하는 현장 인력도 경찰 부담을 키우는 한 요인이다.

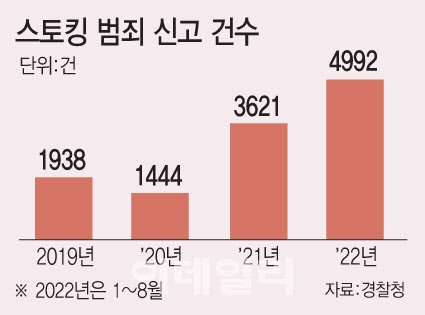

서울경찰청에 따르면 올해 1~8월까지 접수된 스토킹 범죄 신고 건수는 4992건으로 이미 지난해 접수된 3621건을 넘어섰다. 스토킹처벌법이 시행되기 전엔 △2019년 1938건 △2020년 1444건에 그쳤다. 하지만 서울청 산하 31개 경찰서 여성청소년과 인력은 △2018∼2019년 684명 △2020년 722명 △2021년 666명 △2022년(1~9월) 710명으로 비슷한 수준이다.

서울의 다른 경찰은 “여성청소년과가 여성이나 아동, 사회적 약자 관련 사건을 수사하다 보니 조금이라도 미흡하면 비난의 목소리가 커서 원래부터 수사관들의 스트레스가 심했다”며 “흔히 ‘살얼음판을 걷는 기분’이라고 하는데 스토킹으로 여청과를 기피하는 현상이 더욱 심해졌다”고 했다.

이 때문에 일각에선 스토킹범죄 대응력을 높이려면 보다 정교한 법 정비와 함께 인력 충원 등이 필요하다고 말한다. 경기 일산의 한 경찰은 “정신적 질환이 있는 분이 계속해서 스토킹신고를 하면 우리는 접수하고 수사할 수밖에 없는데 굉장히 힘들다”며 “이참에 스토킹의 정의가 보다 명확해졌으면 좋겠고, 온라인스토킹까지 다뤄야 한다면 인력은 반드시 더 늘어야 할 것”이라고 덧붙였다.

![[포토] 송민혁 '우승과 함께 신인왕을 노린다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100474t.jpg)

![[포토] 화사, 매력적인 자신감](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100393t.jpg)

![[포토]이가영,부드러운 티샷 공략](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110100330t.jpg)

![[포토] '트릭 오어 트릿' 진행하는 바이든 대통령 부부](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103102211t.jpg)

![[포토] 송민혁 '이글 2개, 버디7개 잡은 날'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100152t.jpg)

![[포토]치솟던 배춧값 대폭 하락…"물량 충분해"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101370t.jpg)

![[포토]삼성전자 반도체 영업익 4조](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101369t.jpg)

![[포토]하모니카 연주가 이윤석의 연주](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101230t.jpg)

![[포토]민통선 주민들 트랙터 시위](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103101122t.jpg)

![[포토] 서울시예산안 설명하는 오세훈 시장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/10/PS24103100890t.jpg)

![이네오스 그레나디어가 선보인 ‘정통 오프로드’의 맛[이車어때]](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110200202t.jpg)