‘공익신탁’으로 모은다던 방침과 달라

9월 5만건, 이달들어 6200건으로 뚝

사업 투명성 확보해 국민 신뢰 얻어야

[이데일리 김동욱 기자] 박근혜 대통령이 일자리 구하기에 허덕이는 청년들을 돕기 위해 제안한 ‘청년희망펀드’가 애초 취지와 달리 기업들의 ‘준조세’로 전락하고 있다. 펀드 출범 초만해도 기부 문화 확산 차원에서 기업이 아닌 일반 국민과 사회 지도층을 상대로 기부금을 모은다는 구상이었지만 정작 기부금의 70%가 기업의 돈으로 채워졌기 때문이다.

전문가들은 “사실상 정부가 기업을 상대로 기부금을 짜낸 꼴”이라며 “사업의 투명성 확대 등 신뢰성을 끌어올려 국민들의 관심을 유도해야 한다” 지적했다.

|

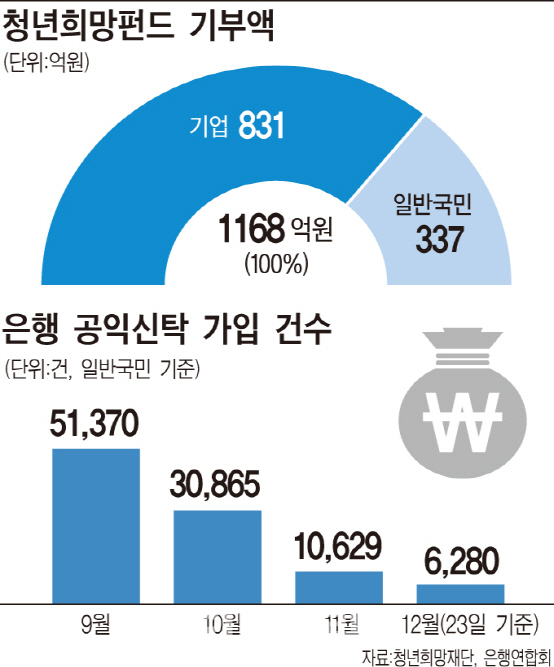

27일 청년희망재단과 은행연합회에 따르면 이달 24일 현재 청년희망펀드의 누적 기부금액은 1168억원으로 집계됐다. 이중 기업이 청년희망펀드에 직접 전달한 금액은 전체의 71.1%인 831억원에 달한다. 지난 9월 16일 박근혜 대통령이 1호 기부자로 참여한 청년희망펀드는 청년 일자리 창출에 필요한 돈을 국민 기부로 마련해보자는 취지로 시작됐다.

당초 기부금은 ‘공익 신탁’ 방식으로 모은다는 방침이었다. 은행에서 공익 신탁 계좌를 만든 기부자가 은행에 매달 기부금을 보내면 은행이 민간단체인 청년희망재단에 전달하는 방식이다. 현재 신한· 국민·하나· 우리은행과 같은 시중은행을 비롯해 지방은행 등 모두 13개 은행이 공익 신탁 신청을 받고 있다. 하지만 그동안 모은 기부액 가운데 정작 은행을 통해 공익 신탁 방식으로 기부된 금액은 전체의 28% 수준인 337여억원에 그친다.

청년희망펀드 관심도 시들

금융권에선 정부가 추진한 청년희망펀드에 대해 뒷말이 무성하다. 국민들 사이에 공감대가 퍼져 자발적 기부가 이뤄지기보단 정부 눈치 보기에 급급한 기업과 금융권의 팔을 비틀어 만들어 낸 성과 아니냐는 것이다.

한 금융권 관계자는 “청년희망펀드의 의미를 찾자면 공익 신탁을 통한 기부 문화 확산”이라며 “그런데 상당수 기업은 공익 신탁이 아닌 재단에 직접 기부금을 전달했는데 이것 자체가 어쩔 수 없이 기부에 나섰다는 증거”라고 말했다. 정부 관계자는 “초기에 대대적인 홍보가 이뤄졌지만 정작 공무원 사이에서도 펀드에 가입한 사람은 별로 없다”고 전했다.

일반 국민들 사이에서도 청년희망펀드에 대한 관심도 급격히 시들해지고 있다. 펀드 설립 초기인 지난 9월만 해도 공익 신탁을 통한 기부건수는 5만여 건에 달했지만 이달엔 6200여 건에 그친 것으로 집계됐다. 금융권에선 청년희망펀드가 도입 취지를 살리려면 하루빨리 자금을 어떻게 집행할 것인지 투명하게 공개하는 등 신뢰성을 더욱 확보해야 한다고 지적한다.

윤석현 숭실대 금융학부 교수는 “청년 일자리 창출을 위해 정부가 대대적으로 기부금을 모은 만큼 사업의 투명성을 확보해 어떤 사업을 추진할 것지를 큰 틀에서 제시해야 한다”고 말했다.

![[포토]의정갈등에 피해는 환자에게…](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200764t.jpg)

![[포토]사랑의열매, '희망2025나눔캠페인' 시작… 목표액 4497억원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200776t.jpg)

![[포토] 서울 중장년 동행일자리 브랜드 선포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200708t.jpg)

![[포토]'본회의장 향하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200677t.jpg)

![[포토]표정 어두운 우원식 국회의장, '오늘 예산안 상정 안 해'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200559t.jpg)

![[포토] 화학물질저감 우수제품 발표하는 이병화 환경부 차관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200532t.jpg)

![[포토]교보생명 광화문글판, 유희경 시인 ‘대화’로 새단장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200500t.jpg)

![[포토]우정사업본부, 2025 연하우표 발행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200431t.jpg)

![[포토]비상의원총회, '대화하는 추경호-조정훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200384t.jpg)

![[단독]내년 전세대출에 DSR 적용 안한다…銀 ‘자율규제’로](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120201074b.jpg)