|

[이데일리 경계영 기자] 우리나라를 찾는 외국인 관광객이 줄어들면서 관광호텔 건축에도 잇따라 제동이 걸리고 있다. 불과 2년 전만 해도 밀려드는 외국인 관광객을 맞으려 정부가 특별법까지 만들어 관광호텔 늘리기에 나섰던 것과 사뭇 달라진 양상이다.

앞서 정부는 중국인 관광객 ‘유커’를 중심으로 한 관광객의 증가에 발맞춰 숙박시설을 늘릴 수 있도록 관광호텔 건축 규제를 완화하는 ‘관광숙박시설 확충을 위한 특별법’을 한시적으로 2012년부터 2016년 말까지 시행했다.

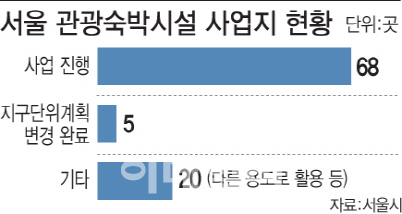

이데일리가 29일 서울시에 정보공개를 청구한 결과 ‘관광숙박시설 확충을 위한 특별법’에 따라 건축 규제를 완화한 서울 시내 호텔 사업장 93곳 가운데 착공했거나 이미 완공해 운영하고 있는 곳은 64곳으로 조사됐다.

부영그룹이 서울 성수동과 소공동에 지으려는 호텔을 포함해 4곳은 관할 구청에 사업승인계획을 낸 상태다. 총 68곳, 즉 73%만이 당초 계획대로 호텔을 짓거나 운영에 나선 셈이다.

이같은 흐름은 호텔 객실 수는 많아진 데 비해 외국인 관광객은 사드(THAAD·고고도미사일방어체계) 배치 이후 유커가 급감한 탓이 컸다. 업계에 따르면 전국 평균 객실 증가율은 2010년 초 3%대에서 특별법 시행 이후 10%를 웃돌 정도로 높아졌다. 서울만 해도 호텔업 등록 숙박시설 객실 수가 3월 기준 5만4600개까지 늘었다.

이 때문에 삼성동과 명동, 홍대 일대의 사업장 6곳은 사업승인계획을 내긴 했지만 종전대로 건물·주차장 등 숙박시설과는 관련 없는 용도로 활용 중이다. 강북구 번동엔 객실 29개 규모의 호스텔이 들어설 예정이었지만 오피스텔로 바뀌었다. 마포구 서교동 395-43 일대도 특별법 적용 대상이었지만 이랜드에서 미래에셋금융그룹으로 주인이 바뀌며 합정역 역세권 청년주택이 대신 자리하게 됐다.

|

달라지는 관광업계 여건에 서울시 도시·건축공동위원회에는 잇따라 사업 변경안이 올라오고 있다. 특별법 적용을 받은 사업지가 일반구역이 아닌 지구단위계획 구역에 속할 경우 도시건축공동위 심의를 다시 거쳐 땅의 용도를 바꿔야 관광숙박시설이 아닌 다른 시설을 지을 수 있어서다.

마포구 동교동 167-13번지 일대도 사업이 무산되자 서울시는 이곳에 관광숙박시설 외에도 다른 건축물도 세울 수 있도록 마포지구단위계획을 바꿨다.

특별법 적용을 받은 사업지 56곳이 지구단위계획 구역에 속해 있고, 이 가운데 13곳이 사업을 중단한 상태다. 22일까지 5곳이 관광호텔 외 다른 용도로 계획이 변경됐고 8곳이 남아 있다.

이예림 서울시 도시관리계획팀장은 “내년 지구 전체의 지구단위계획을 바꿀 예정인 사업지가 절반 정도여서 해당 사업지도 함께 용도가 바뀔 예정”이라며 “이외 사업지는 사업자의 지구단위계획 변경 요청에 따라 심의할 예정으로 사업을 중단·취소한 사업지 용도를 일괄적으로 바꾸진 않을 것”이라고 설명했다.

|

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)