|

내년부터 정규직 전환 지원금 폐지

8월 이데일리 취재를 종합하면, 고용노동부는 내년부터 정규직 전환 지원사업을 폐지하기로 했다. 이 사업은 기간제, 파견 등 비정규직 근로자를 정규직으로 전환한 기업에 인건비 일부를 지원하는 게 골자다. 비정규직을 정규직으로 전환했을 때 월 임금이 20만원 이상 오르면 사업주에게 1년간 매달 임금 증가 보전액과 간접노무비 명목으로 1인당 50만원씩 지원한다.

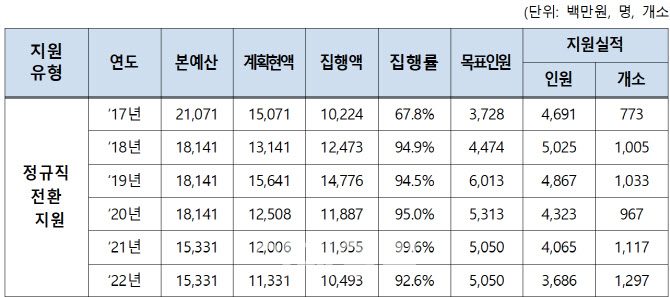

이 사업의 올해 예산은 123억원이다. 2017년부터 5년간 이 사업의 혜택을 받은 사업체는 6192곳이고, 정규직으로 전환된 근로자는 2만6657명에 달한다. 8년 동안 정규직 전환에 효과를 본 이 사업을 폐지하는 이유로 고용부는 세액공제와의 중복지원을 들었다.

기획재정부는 중소·중견 기업이 비정규직 직원을 정규직으로 1명 전환할 때마다 소득세 또는 법인세를 최대 1000만원(중견기업은 700만원) 공제해주는 제도를 운영하고 있다. 여기다 고용부까지 1인당 연간 1000만원의 지원금을 주는 건 과도하다는 것이다.

사업주가 악용하는 사례도 문제로 지적된다. 이 사업은 6개월 이상 근속한 비정규직을 정규직으로 전환했을 때 사업주가 지원금을 받는 구조다. 이에 사업주가 정규직으로 채용할 사람도 지원금을 받기 위해 고의로 비정규직으로 채용한 뒤 6개월 후 정규직으로 전환해 지원금을 타가는 사례가 빈번했다.

|

◇정규직-비정규직 임금 격차 역대 최대…“대안 필요”

그러나 정규직 전환 지원사업의 폐지가 정규직과 비정규직의 격차, 즉 노동시장 이중구조를 해소하겠다는 정부의 정책 방향에 역행한다는 비판의 목소리도 크다. 정규직과 비정규직 격차 해소를 위한 마땅한 대안을 마련하지 않은 채 재정 긴축을 위한 ‘무대책 폐지’라는 지적이다.

통계청에 따르면 올해 8월 기준 비정규직 근로자는 812만2000명에 달한다. 정규직과 비정규직의 임금 격차는 166만6000원으로 벌어져 역대 최대를 기록했다. 이는 올해 6∼8월 월평균 정규직 근로자 임금은 362만3000원으로 전년동기대비 14만3000원 오른 반면, 비정규직 근로자의 임금은 195만7000원으로 7만6000원 찔끔 상승한 결과다.

정흥준 서울과학기술대 경영학과 교수는 “지원금 사업에 대한 집행률 부진은 근본적으로 지원 규모가 자체가 너무 적기 때문일 수 있다”며 “근로자 한 명이 회사를 안정적으로 다니려면 2~3년은 필요하지만, 지원 기간은 1년으로 짧아 사업주의 부담을 줄이지 못한 면도 있다”고 지적했다.

이어 “노동시장 이중구조를 해소하기 위해선 정규직 전환과 더불어 직무 가치가 임금에 제대로 반영할 수 있도록 할 필요도 있다”며 “어렵고 힘든 일을 해도 저임금을 받는 문제를 해소하기 위한 정책 대안이 필요하다”고 강조했다.

![[포토]12월 LPG 국내 프로판 가격 인상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100332t.jpg)

![[포토]초코과자 가격 상승](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100324t.jpg)

![[포토]점등 앞둔 사랑의 온도탑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100312t.jpg)

![[포토]박찬대 “감액 예산안, 법정시한인 내일 본회의 상정”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100294t.jpg)

![[포토]짙은 안개에 갇힌 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100227t.jpg)

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![‘엔화 강세’가 촉발한 달러 약세…환율 1390원대 지속[외환브리핑]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120200119h.jpg)

![반백년 두 가정 두고 살아온 할아버지의 상속 고민, 결국[별별법]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120200075h.jpg)