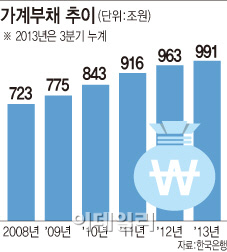

가계 빚은 이미 1000조원을 넘어서면서 한국 경제의 뇌관으로 작용하고 있다. 가계부채의 급격한 증가는 곧 소비 여력을 위축시켜 가뜩이나 위축된 내수경기를 더욱 침체의 늪으로 이끌 수 있다는 지적이다.

특히 소득 증가가 따라주지 못하면 자영업자를 중심으로 한계에 몰린 중산층이 저소득층으로 내몰릴 수 있다는 점에서 가계 빚 문제의 해결은 한국경제의 최우선 과제로 떠오르고 있다.

|

8일 한국은행에 따르면 지난해 9월 말 현재 은행 등 금융회사 대출과 신용카드사 판매신용을 합친 전체 가계신용은 991조7000억원이다.

이후 10~11월 2개월 동안 금융회사 대출만 9조원 늘었다. 이에 따라 전체 가계 빚은 이미 1000조원을 돌파한 것으로 분석된다.

2004년만 해도 가계부채가 494조2000억원이었던 점을 고려하면 8년여 만에 두 배 이상 불어난 셈이다.

가계 부채는 소득이 증가할수록 늘어나기 때문에 가계부채 자체가 늘어나는 것은 문제가 되지 않는다. 문제는 소득보다 빚이 늘어나는 속도가 빨라지면서 가계의 소득 대비 빚 부담이 커지고 있다는 점이다.

실제 지난해 개인 가처분 소득에 대한 가계부채 비율은 136%로 역대 최고치를 기록했다. 한국은행은 지난해 6월 말 기준으로 보면 이 수치가 137%로 더 악화한 것으로 추정한다.

◇ 가계부채 증가속도 지나치게 가팔라..“중산층 몰락 가속화”

한은도 가계부채의 증가 속도를 위험 수위로 보고 있다. 지난해 10월 국회 기획재정위원회에 제출한 국감 자료에서 “가계부채 증가율이 여전히 소득 증가율을 웃도는 점은 안정적 거시경제 운영의 잠재 위험요인이 될 수 있다”고 밝혔다. 특히 비은행 가계대출·자영업자·다중채무자 등 특정 부문은 가계부채에 특별히 취약한 상황이다.

자영업자를 보면 1인당 대출이 지난해 3월 말 평균 1억2000만원으로 임금근로자 1인당 대출(4000만원)의 3배에 달했으며, 이들의 빚 가운데 부실 위험이 있는 ‘잠재 위험 부채’는 60조7000억원으로, 전체 가계부채의 6%를 넘었다.

이준협 현대경제연구원 연구위원은 “상당수가 중산층인 자영업자들의 소득이 개선되지 않아 연체에 몰리게 되면 중산층 몰락 현상이 심화할 것”이라고 우려했다.

◇ “채무자 상환능력 뒷받침..파산·면책 적극 활용해야”

정부는 일단 1월 중 가계부채 연착륙을 위한 ‘가계부채 관리방안’을 마련해 리스크에 대응할 계획이다.

주택금융공사·국민주택기금의 장기 모기지 공급을 29조원으로 확대하고, 주택담보대출 구조의 장기·분할상환 방식 전환을 촉진하는 한편 제2금융권 대출건전성 규제를 정비하는 등의 내용이 담길 것으로 전해진다.

전문가들은 결국 심각한 수준의 가계부채 문제를 해결하기 위해선 중장기적인 성장 정책을 통해 채무자의 상환 능력을 높일 것을 주문한다.

이필상 서울대 경제학부 교수는 “가계부채가 늘면 소비를 제약할 수밖에 없다”며 “성장 정책 등을 통해 가계 스스로 빚을 갚을 수 있는 자생력을 갖도록 해야 한다”고 강조했다.

가계부채 증가 속도가 위험 수위에 도달한 만큼 더 늘지 않도록 억제책이 필요하다는 지적도 나온다. 김상조 한성대 무역학과 교수는 “가계부채를 최소한 명목 국내총생산(GDP) 증가율보다는 낮은 수준으로 통제할 필요가 있다”고 말했다.

한계상황에 놓인 가계들은 파산이나 개인회생 등 신용회복 프로그램을 통해 서둘러 빚의 굴레에서 벗어날 수 있도록 해야 한다는 제언도 있다.

한상완 현대경제연구원 경제연구본부장은 “부실한 가계는 국민 경제에 짐일 수밖에 없다”며 “법원의 파산이나 금융회사의 금융지원 등을 활용토록 해야 한다”고 설명했다.

전성인 홍익대 경제학과 교수도 “파산이나 면책자의 족쇄인 금융거래 정지기간을 5년에서 앞당길 필요가 있다. 이들을 생산현장에 빨리 복귀시켜 소득을 얻도록 해야 한다”며 “금융회사들도 부채상환 능력을 정밀하게 심사, 담보대출자에 대해 만기연장이나 이자할인 등의 방식으로 꾸준히 빚을 갚도록 유도해야 한다”고 조언했다.

![[포토]로제, 전세계 '아파트' 열풍으로 물들이고 입국](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111201326t.jpg)

![[포토]간호법 제정 축하 기념대회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200857t.jpg)

![[포토]수능 안내문 살펴보는 일성여중고 수능 최고령 응시자 임태수씨](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200809t.jpg)

![[포토]변화하는 안보환경과 해군의 미래전 대응, '축사하는 이기정 총장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200781t.jpg)

![[포토] 포장김치 구입](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200687t.jpg)

![[포토]'벗어둔 학교 과 점퍼'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200627t.jpg)

![[포토]강한나, 우아한 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200088t.jpg)

![[포토]원내대책회의 참석하는 박찬대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111200338t.jpg)

![[포토]환율은 오르고 코스피-코스닥 하락](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111101008t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100375t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100375h.jpg)