|

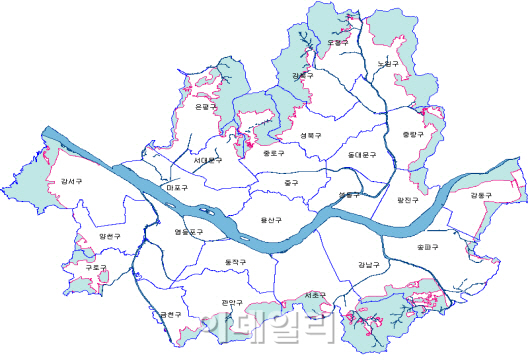

28일 서울시에 따르면 1월 현재 서울 내 그린벨트는 총 149.67㎢로 전체 면적(605.25㎢)의 24.73%에 달한다. 이는 인구가 100만명에 이르는 경기도 성남시 면적(141.74㎢)보다 큰 규모다. 25개 자치구 중 지역 내 그린벨트 면적이 가장 넓은 곳은 서초구로 전체 면적(47㎢)의 50.82%인 23.88㎢에 이른다. 그린벨트 비중이 가장 높은 곳은 은평구로 전체 면적의 51.25%(15.21㎢)가 개발제한구역으로 묶여 있다. 이어 강북(49.28%·11.67㎢)·도봉(49.28%·10.2㎢)·강서(45.68%·18.92㎢)·노원구(44.88%·15.9㎢) 등의 그린벨트 비중이 40%를 넘었다.

반면 동대문·동작·성동·영등포·용산·중구 등 6곳은 그린벨트가 전혀 없어 신규 개발이 끝난 상태였다. 상암동 일대에 대규모 개발이 이뤄진 마포구와 목동이 속한 양천구 등도 현재 남아 있는 그린벨트는 각각 0.33%와 5.69%에 불과하다. 강남보금자리지구와 문정지구, 위례신도시 개발 등이 이뤄진 강남구(16.39%)와 송파구(7.79%) 등도 그린벨트 비중이 평균치를 밑돌았다.

일부에서는 그린벨트 최초 지정 때와는 정치·경제·사회적 여건이 완전히 바뀐 만큼 그린벨트를 전면 해제해야 한다는 주장도 나오고 있다. 특히 ‘그린벨트 해제 국민운동’ 등 관련 단체들은 “국토의 70%가 산지인 상황에서 공익이란 이유로 그린벨트를 지정해 국민의 재산권을 침해해선 안된다”고 목소리를 높이고 있다.

지난해 11월 국토교통부 국정감사에서는 김무성 새누리당 의원이 “우리나라는 인구밀도가 도시국가를 제외하면 세계 2위 수준으로 국토가 가뜩이나 좁은데 많은 땅이 그린벨트로 묶여 있어 가용토지 부족과 땅값 상승의 원인이 되고 있다”며 그린벨트 해제 논란에 불을 지피기도 했다.

|

![[포토] 헌재 출석하는 정청래 국회 탄행소추단장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700708t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![[포토] 광화문광장 나눔온도 70.5도](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600729t.jpg)

![[포토]조중석 이스타항공 대표-고토다 도쿠시마현지사 인사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600693t.jpg)

![[포토]여야 합의 강조하는 한덕수](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600665t.jpg)

![[포토]김용현 전 국방부 장관 변호인단 기자회견 열어](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122600563t.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)

![[속보]尹측, 계엄·포고령·담화문 발표 사실 인정](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122700711h.jpg)

![1480원 뚫고도 힘 안 떨어졌다…"환율 상단 논하기 힘들어"[외환분석]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122700563h.jpg)