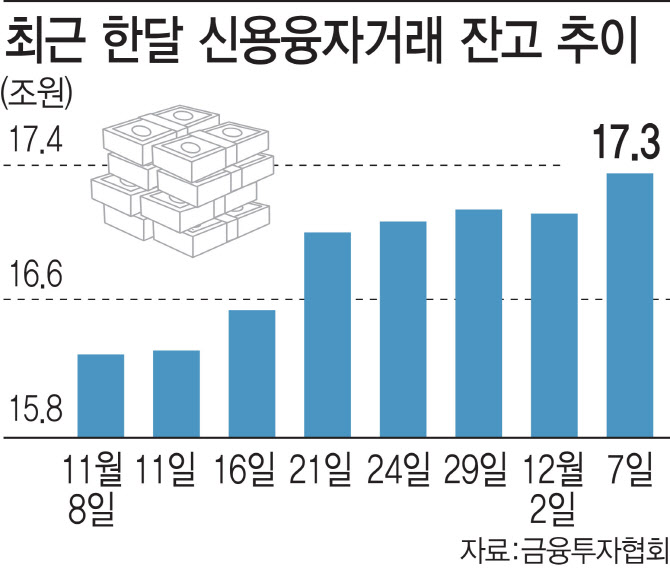

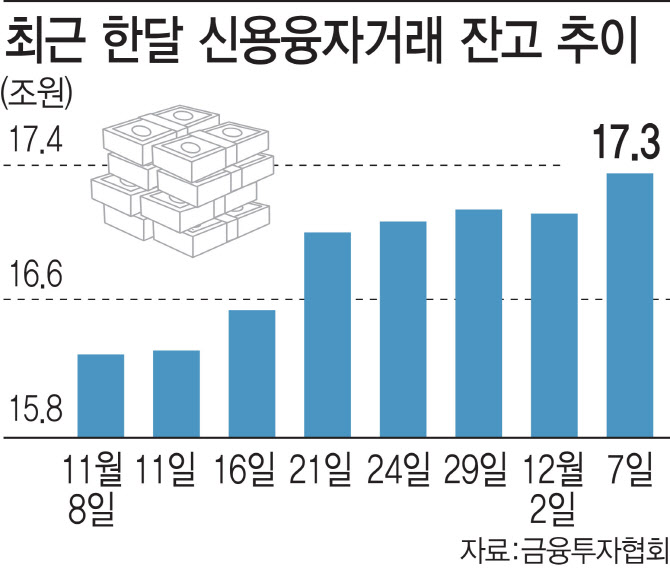

[이데일리 유준하 기자] 국내 증시가 연이어 하락하고 있지만 신용융자잔고는 지속적으로 증가세를 보여 주목된다. 빚을 내 투자하는 사람이 그만큼 많아졌다는 의미로 풀이된다. 지난 7일에는 올해 9월 말 이후 처음으로 17조3000억원 대를 넘어섰다.

| | [이데일리 이미나 기자] |

|

8일 금융투자협회에 따르면 지난 7일 기준 신용거래융자 잔고는 전거래일 대비 480억원 증가한 17조3465억원으로 집계됐다. 4거래일 연속 증가세를 이어가며 지난 9월 말 이후 약 두 달 보름 만에 17조3000억원 대를 넘어섰다. 시장별로는 코스피 시장이 576억원 늘어난 9조2314억원, 코스닥 시장은 96억원 줄어든 8조1151억원을 기록했다.

이처럼 최근 코스피, 코스닥 지수가 하락세를 이어가고 있음에도 빚을 내 투자하는 신용거래는 증가하고 있다. 잔고가 늘어나고 있는 지난 2일부터 7일까지 국내 증시는 연일 하락장을 이어가고 있었다. 이날(8일)에도 하락 마감하며 5거래일 연속 약세장을 보일 만큼 국내 주식시장이 좋지 않은데도 고금리 신용거래가 늘어나고 있는 셈이다.

특히 하락장을 주도하는 매크로 요인은 그간 상승 동력을 제공하던 미국 연방준비제도(연준·Fed)의 긴축 속도 조절 기대감이 무너졌다는 점이다. 지난주 후반에 나온 11월 고용 보고서 이후 미국의 경제 지표가 견조한 모습을 보이면서 연준의 높은 금리가 예상보다 오래 지속될 수 있다는 우려가 커진 상황이다.

문제는 이미 신용융자거래 금리가 높아질 대로 높아졌다는 점이다. 금융투자협회에 따르면 16~30일 기간 기준 금리는 증권사 평균 7.8% 수준이다. 두 달에 해당하는 31~60일 기준은 무려 8.45%에 육박한다. 증권사 중에서는 유안타증권이 양 기간 9.3%, 9.8%를 적용해 가장 높은 이자율을 보였다. 현재 시중 예금금리는 연 4% 수준이다.

이처럼 높은 이자율이 빚을 내 투자하는 레버리지 투자의 비용인 만큼 투자자들은 그 이상의 수익률을 거둬야 손실을 막을 수 있다. 다만 시장 불확실성이 커진 만큼 투자자가 떠안는 리스크도 커질 수밖에 없다. 포트폴리오 관리에 주의가 필요한 것으로 보인다.

지난 7일 기준 신용융자거래 잔고 비율이 높은 상위 종목으로는 코스피 시장에선

KODEX 코스닥150선물인버스(251340)가 15.41%로 가장 높았고,

삼천리(004690)(12.13%) △

혜인(003010)(10.30%) △

한미글로벌(053690)(9.66%) 등이 뒤를 이었다. 코스닥 시장에서는

빅텍(065450)이 12.27%로 1위를,

선광(003100)과

이루온(065440) 등이 11.9%, 11.5%를 각각 기록해 2~3위를 차지했다.

한편 오는 13~14일(현지시간) 예정된 미국 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의에서 긴축을 향한 ‘톤다운’ 언급이 나오지 않는 이상 시장 불확실성은 더 커질 것이라는 게 증권가 중론이다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 “연준의 메시지가 다시 한 번 ‘톤업’된다면 시장 불확실성은 다시 커질 가능성이 높다”고 말했다.

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[속보]尹, 연기 요청에…공수처 오후 2시부터 조사 재개](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011600143h.jpg)