|

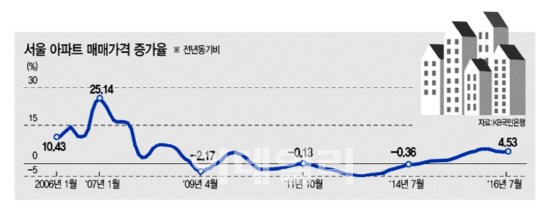

지난 2006년 2월 부동산시장과 정부의 힘겨루기를 묘사한 기사다. 당시 노무현 정부는 2005년 8월 부동산시장을 안정시키겠다는 목적으로 종합부동산세 부과 기준을 강화하고 재건축 개발이익을 환수하는 등 전방위 규제를 담은 대책을 발표했다. 그러나 이를 비웃기라도 하듯 이듬해 서울 아파트값은 23%나 뛰었다.

10년이 지난 지금, 이 같은 현상이 반복되고 있다. 7월 말 현재 은행권 가계대출 잔액은 673조 7000억원으로 한 달 만에 6조 3000억원 늘어났다. 이 중 주택담보대출 증가분이 5조 8000억원으로 대출액 대부분이 주택시장으로 흘러 들어가고 있다. 2014년 말과 비교하면 1년 반 사이에 100조원 가까이 주택담보 대출 잔액이 늘었다.

2016년 역시 1.25%라는 사상 최저의 저금리가 주택시장을 떠받치고 있다. 이 가운데 정부는 다년간에 걸쳐 분양가 상한제, 재건축 초과이익환수제 등 규제를 차례차례 폐지한 상태다. 가계부채가 기하급수적으로 늘어나자 정부는 지난 10월부터 주택담보 대출 소득심사를 강화하고 원리금 분할상환을 원칙적으로 의무화했지만 이는 오히려 규제를 적용받지 않는 분양시장으로의 쏠림현상을 더욱 가속화했다.

국토교통부에 따르면 올해 상반기 주택 거래에서 분양권 전매가 차지하는 비중은 28.3%에 달했다. 이는 지난해는 물론 2006년(15.7%)과 비교해서도 12.5%포인트 높은 수치다. 이 가운데 다운 계약서 작성, 집값 담합, 계단식 분양가 상승 등 2006년 당시 부작용도 다시금 고개를 들고 있다.

문제는 외부 충격이다. 단기 집값 상승세는 그만큼 외부 충격에도 취약하기 때문이다. 실제 2008년 글로벌 금융위기가 발생하자 각종 규제에도 끄덕 않던 서울 강남3구(강남·서초·송파구) 아파트는 가격이 일제히 7~8% 하락한 후 장기간 침체기를 걸었다. 조명래 단국대 교수는 “우리나라 집값이 경제 규모에 비해 턱없이 비싸고, 현재의 집값 상승세도 우리가 지닌 경제 역량에 비해 가파른 측면이 있다”며 “정부는 향후 다가올 시장 충격에 미리 대비할 필요가 있다”고 말했다.

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)