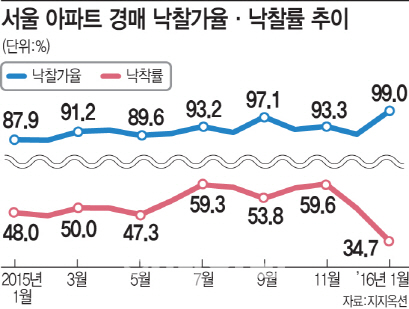

[이데일리 양희동 기자] 지난달 법원 경매시장에서 서울 아파트 경매 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 100%에 육박하며 9년 여만에 최고치를 기록했다. 전달과 비교하면 9%포인트 가까이 급등한 수치다.

입찰 경쟁률을 나타내는 평균 응찰자 수도 1명 이상 늘었다. 지난해 말 미국 금리 인상과 이달부터 서울·수도권에 시행된 주택담보대출 규제 등으로 부동산시장이 얼어붙은 것을 감안하면 이례적 호조세다. 그러나 속내를 들여다보면 급격한 물건 감소와 수요자 이탈로 벌어진 통계 착시현상으로 향후 아파트 경매시장의 전망을 어둡게 하고 있다.

2일 부동산경매전문업체 지지옥션에 따르면 지난달 서울지역 아파트 경매 낙찰가율은 99.0%로 전달(90.1%)보다 8.9%포인트 올랐다. 이 같은 수치는 지난해 법원 경매시장이 최고조로 달했던 2015년 9월(97.1%)는 물론 2006년 12월(100.8%) 이후 9년 1개월 만에 가장 높은 수준이다. 경매 물건당 평균 응찰자 수는 7.4명으로 전월(6.2명) 대비 1.2명이나 늘었다. 작년 12월 미국 금리 인상 이후 급격히 하락세로 돌아섰던 서울 아파트 경매시장이 정부의 대출 규제 강화까지 겹친 상황에서도 불과 한 달 만에 상승 반전된 셈이다.

하지만 서울 아파트의 경매 진행건수와 낙찰률(진행건수 대비 낙찰건수 비율)을 들여다보면 시장 상황 해석은 완전히 달라진다. 1월 경매 진행건수는 173건으로 전달(235건)보다 26.4%(62건)가 줄었다. 이는 작년에 진행건수가 최소였던 2015년 9월(197건)보다도 적다. 또 지난달 낙찰률은 34.7%로 전월(49.8%) 대비 15.1%포인트나 급락했다. 지난해 월별 낙찰률은 줄곧 50% 안팎을 유지했고 48% 이하로 떨어진 적은 한 번도 없었다. 결국 봄이사철을 앞두고 경매를 통해 아파트를 매입하려는 수요는 다소 늘었지만, 감정가 상승과 물건 감소 등으로 살만한 물건은 적어져 낙찰로 이어진 사례가 오히려 줄었다는 얘기다.

아파트 물건이 크게 줄어든 원인은 경매의 특성상 감정 등의 절차를 거쳐 입찰이 이뤄지기까지 4~6개월의 시차가 존재하기 때문이다. 특히 현재 경매에 나오는 물건은 주택시장이 가장 뜨거웠던 지난해 6~9월 감정돼 가격 상승분이 고스란히 반영돼 있다. 따라서 현재 시세보다도 감정가가 비싼 경우도 많아 고가 낙찰은 곧바로 손해로 이어질 가능성이 큰 상황이다.

실제 지난달 6일 서울중앙지법에서 유찰없이 첫 경매된 강남구 청담동 시티1차 전용면적 164㎡짜리 아파트(10층)는 3명이 입찰표를 써내 감정가(15억 7000만원)보다 두 배 이상 비싼 38억 200만원에 낙찰됐다. 이 물건은 집값이 오르던 시점인 지난해 6월 감정됐고 고가에 팔려 혼자서 서울 아파트 전체 낙찰가율을 7% 가까이 끌어올렸다.

강은 지지옥션 팀장은 “서울·수도권은 이달부터 대출 규제가 시행돼 지금 낙찰받는 물건은 곧바로 규제가 적용되기 때문에 입찰 때 주의해야 한다”며 “지난해 집값 상승분이 감정가에 반영된 물건들이 연초부터 경매에 나오고 올 상반기 시장 조정도 예상되는 만큼 입찰가는 최대한 보수적으로 써내는 게 좋다”고 조언했다.

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]영화 속 배경에서 찰칵](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901369t.jpg)

![[포토] 아수라장된 기자회견장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121901115t.jpg)

![[포토]다양한 식음료가 한 자리에, '컬리 푸드페스타 2024'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121900958t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)

![40년간 아무도 예상치 못한 AI 붐에 대비한 '이 사람'[파워人스토리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122300015b.jpg)