한 때 조 단위 기업가치를 인정받던 기업에 던져진 과제는 이 한 문장으로 요약할 수 있다. 넘치는 유동성을 기반으로 유니콘(기업가치 1조원 이상 비상장사)에 속속 등극했던 기업들의 밸류에이션(기업가치)이 최근 1년새 썰물처럼 빠져나간 결과다. 부풀어난 기업가치를 발판 삼아 내친김에 기업공개(IPO)까지 가려던 이들의 계획은 확 바뀐 시장 분위기에 맥을 못 추고 있다.

투자심리 악화로 꽁꽁 얼어붙었던 시기를 지나 새해 들어 자본시장에 온기가 도는 상황이지만, 투자자들의 시선은 냉정해졌다. 향후 성장세나 잠재력을 기업가치에 가불해 얹어주던 시기가 사라졌다. 확실한 실적이나 캐시카우(현금 창출력)을 증명하지 못한다면 이전과 같은 밸류에이션을 인정해주기 어렵다는 시각이 지배적이다. 가시적인 수치를 주요 지표로 인정하겠다는 밸류에이션 ‘리얼리즘’ 시대가 도래한 것이다.

|

지금으로부터 불과 2~3년 전을 떠올려보자. 대중적 인지도를 갖춘 신사업 비상장 기업에는 전에 없던 호시절이었다. 쿠팡의 미 증시 상장을 시작으로 촉발된 비상장 기업 고평가 흐름에다 유동성까지 넘쳐나면서 기업가치가 날로 뛰던 시기였다. 투자자들이 너도나도 ‘내 돈도 받아달라’며 유망기업에 자금을 집중하던 시기다.

‘이제는 질주만 남았다’던 행복한 상상은 오래가지 못했다. 지난해 예기치 못한 원자재 가격 상승에 따른 인플레이션 국면 진입과 기록적으로 뛴 기준금리 등이 시장 분위기를 180도 바꿔놨다. 그 많던 자금이 자취를 감추기 시작한 순간이다.

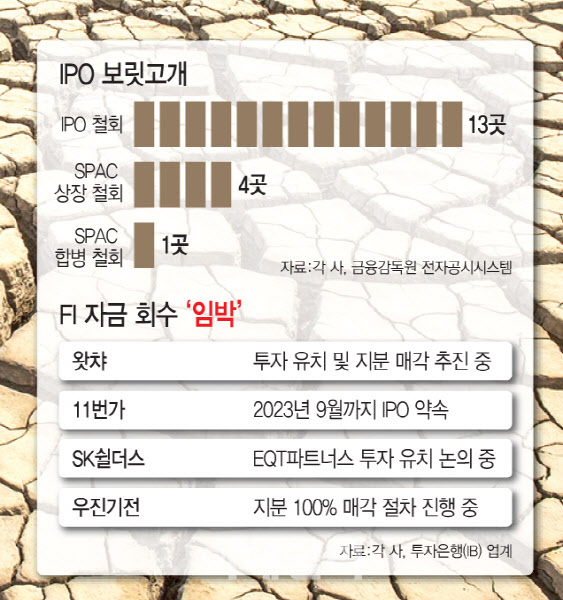

상장만 하면 기업가치 6조~7조원은 거뜬할 것이라던 컬리는 이달 초 IPO(기업공개)를 무기한 연기했다. 자본시장에서 점치는 기업가치가 1조원 밑으로 내려간 상황에서 지금 상장에 나서는 것에 대한 부담감이 작용했다는 평가다. 한때 5000억원 몸값이 거론되던 토종 OTT(온라인동영상서비스) 왓챠는 최근 500억원도 힘들다는 얘기가 나온다. 그마저도 매각 작업이 여의치 않아 공회전을 거듭하고 있다.

배달·퀵커머스 붐과 함께 최고 8000억~1조원 기업가치가 점쳐지던 메쉬코리아는 최근 hy(옛 한국야쿠르트)가 800억원에 지분 65~67%를 인수하기로 했다. 이 밖에도 순항하던 수많은 스타트업의 기업가치가 50~80% 급락한 곳은 시장 주변에서 어렵지 않게 찾을 수 있다.

|

신기루처럼 사라진 밸류에이션을 놓고 이들은 “적정 가치를 다시 찾을 것”이라고 말한다. 컬리는 “향후 기업가치를 온전히 평가받을 수 있는 시점에 상장을 재추진할 예정”이라고 언급하기도 했다. 거액을 베팅한 투자자 입장에서도 수익은커녕 원금을 날릴 처지에 놓였으니 기업가치 회복이 시급할 수밖에 없다.

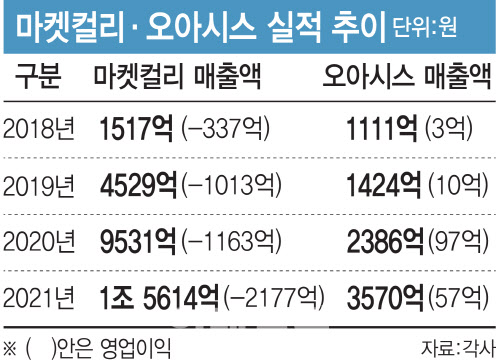

그런데 자본시장에서 그들이 말하는 ‘적정가치’를 바라보는 시선이 이전과는 달라졌다. 쉽게 말해 향후 잠재력을 더는 본질적인 밸류에이션으로 환산하지 않으려는 움직임이 관측되고 있다. 이커머스(전자상거래) 업체들이 밸류에이션 책정 때 쓰는 GMV(총 거래금액)나 PSR(주가매출액비율) 등이 대표적이다.

비상장 기업 투자 붐이 일 당시에는 이 논리는 받아들여졌다. 그러나 최근 들어서는 분위기가 바뀌었다는 게 업계 설명이다. 한 자본시장 관계자는 “GMV 수치로 전체 거래액이 늘었다는 점을 어필하면서 기업가치에 반영했지만, 최근에는 크게 인정받지 못하고 있다는 점을 알아야 한다”고 말했다.

또 다른 관계자는 “설령 전체 매출 증대를 밸류에이션으로 잡아준다고 하더라도 실제 IPO 시장에서 차가운 평가와 마주할 수 있다”며 “시장의 평가가 복합적이고 다변화한 상황에서 과거와 같은 밸류에이션 산정으로 인정받을 수 있는 시대는 이제는 지난 것 같다”고 평가했다.

시장의 이러한 평가는 실질적 이익을 거두지 않는 기업에 대한 밸류에이션 책정 기준이 상당히 박해졌다고 볼 수 있는 대목이다. 여전히 살얼음이 낀 공모주 시장 분위기를 뚫고 IPO를 강행하는 기업들이 실질 지표에서 내세울 포인트가 있다는 점만 봐도 그렇다.

자본시장에서는 에쿼티(지분) 투자나 프리IPO(상장 전 지분투자)를 총망라한 자본시장 투자 사이드에 이러한 요소가 중용될 것으로 보고 있다. 그럴 듯 해 보이지만, 수익이 나지 않는 기업에 대한 현실적인 기준이 적용될 것이란 얘기다. 한 업계 관계자는 “기업 규모나 매출 팽창으로 기세등등하던 기업들에게는 앞으로가 더 중요한 상황이다”며 “실질 지표를 통한 증명의 구간이 어느때보다 중요해졌다”고 말했다.

![[포토]교육부-보건복지부 장관, 의료개혁 관련 브리핑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011000886t.jpg)

![[포토]제주항공 참사 합동분향소 10일 운영 종료](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011000832t.jpg)

![[포토]박종준 처장, 특수공무집행방해 혐의로 경찰 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011000511t.jpg)

![[포토] 맘스홀릭베이비페어 전시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010901108t.jpg)

![[포토]수도권 첫 한파주의보](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010901027t.jpg)

![[포토]'무죄'받고 이동하는 박정훈 전 수사단장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900998t.jpg)

![[포토]기자회견 하는 김상욱 의원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900987t.jpg)

![[포토]전국정당을 넘어 K-정당으로 향하는 더불어민주당](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900948t.jpg)

![[포토]발언하는 권영세 위원장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010900599t.jpg)

![[포토]포즈 취하는 팀테일러메이드](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25010800134t.jpg)

![[포토]홍재경 아나운서,론칭쇼 진행합니다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25010800229h.jpg)

![캠핑 떠나는 전현무…든든하게 곁 지키는 'NEW 무카' 정체는[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100176h.jpg)

![[단독]한덕수 탄핵심판 대진표 완성…에이펙스 VS 양재](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100050b.jpg)

![“하루 만에 휴지조각”…날개 꺾인 양자컴퓨터, 베팅해도 될까[왓츠 유어 ETF]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011100216h.jpg)