지난 23일 한 온라인 커뮤니티에 올라온 '장례식장에서 찍은 사진을 사회관계망서비스(SNS)에 올리는 행동'에 대한 인터넷 커뮤니티의 댓글이다.

글 작성자는 "지인이 영정사진을 찍어서 SNS에 올린 걸 보고 '왜 그랬을까?' 생각이 들었다"며 "일단 거기(장례식장)서 사진을 찍는 것부터 이해가 안된다"고 비판의 목소리를 높였다.

이에 누리꾼들은 "일상 기록 느낌으로 사진을 찍을 수는 있어도 공개적으로 올리는 건 이해할 수 없다", "자신만의 추모방식이 다를 것이므로 이해할 수 있다" 등의 의견을 피력했다.

"근황 알림" "새로운 추모 방법" vs "예의 없는 행동"

SNS에 일상을 공유하는 것이 보편적인 문화로 자리 잡으면서 장례식 사진 공개 등 터부시되던 것들 역시 SNS에 올라오고 있다. 한편 이런 '인증'이 일상화 되며 유명인들이 곤혹을 치르는 일도 발생했다.

지난 4월에는 서현진 전 아나운서가 SNS에 "장례식장 가는 길"이라는 글과 함께 자신의 셀카를 찍어 올려 논란이 됐다. "고인과 유족에 대한 예의가 아니다"라는 비판이 이어졌고 서 전 아나운서는 게시물을 삭제하고 사과했다.

지난 6월에는 유상철 전 인천 유나이티드 감독이 사망하자 일부 누리꾼이 박지성 JS재단 이사장에게 '슬픔을 인증하라'고 요구했다. 아내 김민지 전 아나운서의 유튜브에도 "박지성은 조문은 커녕 조화도 안보냈다" 등의 악성 댓글이 달렸다.

일반인들에게는 SNS를 통한 추모가 새로운 애도 문화로 등장한 가운데 유명인들은 이 때문에 곤혹을 치르는 모양새다.

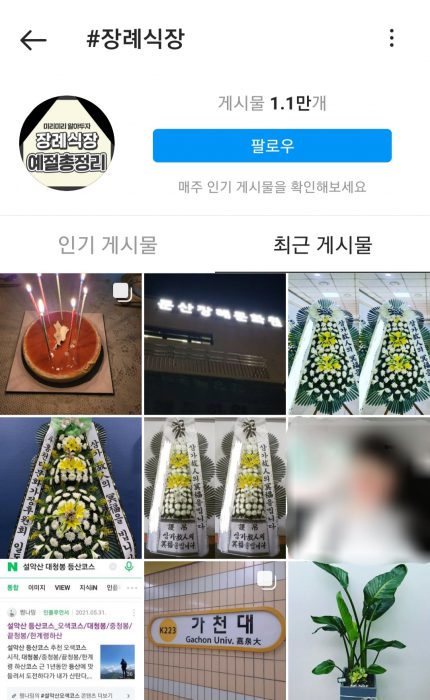

지난 1일 인스타그램에 장례식장 을 검색하면 1만여 개의 게시물이 검색된다. 이중에는 유명인의 부고 소식, 상조회사의 광고글과 더불어 일반인들의 조문 글도 검색된다.

실제 SNS에 장례식장에서 찍은 사진을 공유한 누리꾼은 장례식장 사진을 공유한 것에 대해 몇 가지 이유를 들었다.

지난 6월 조모상을 치른 40대 김모씨는 SNS에 장례식장에서 찍은 본인 사진을 게재했다.

김씨는 "'저 지금 장례 치르는 중입니다' 정도의 근황 알림 차원이었다"고 말했다. 이어 "한국은 조문을 가는 게 예의라서 부고 소식을 전화 혹은 문자 메시지로 보낸다"면서도 "(조문까지는 서로 부담스러운) 애매한 사이에서는 SNS를 통해 소식을 공유하는 게 낫다"고 덧붙였다.

한편 이를 바라보는 시민들 역시 다양한 입장을 표명했다

24세 남성 B씨 역시 "SNS에 일상을 공유하는 게 생활이라고 하지만 장례식장이 (SNS에 올릴만한) 일상의 범주에 들지는 않든다고 생각한다"고 말했다.

반면 상주 경험이 있는 22세 여성 C씨는 다른 입장을 보였다.

C씨는 본인도 사진을 찍은 적 있다며 "고인과의 추억을 SNS에 기록하는 건 괜찮다고 생각한다"고 말했다. 그러면서 "장례식 참석 경험이 적은 분들은 장례식을 단지 슬픔을 표하는 장소로만 보는 것 같다"며 "너무 가볍게만 다루지 않는다면 장례식 역시 일상으로 기록할 수 있는 것"이라고 덧붙였다.

애도 문화의 변화..."꼭 슬퍼만 하거나 감춰야 할 필요 없어"

SNS에 장례식장 사진 등을 올리는 것에 관해 전문가는 "자연스러운 변화"라고 진단했다.

임명호 단국대 심리학과 교수는 "장례 등에 '애도반응'을 보이는 것은 자연스러운 것"이라며 "SNS를 익숙하게 사용하는 세대에서는 이런 애도 반응을 기록으로 남기고 주변에 보여주는 문화가 생긴 것 같다"고 진단했다. 임 교수는 이어 "SNS 등에 글을 남기면 일종의 '선언효과'가 생겨 고인과의 추억을 더 잘 기억할 수 있을 것"이라고 설명했다.

임 교수는 "장례나 장례식 등을 꼭 숨겨야만 되는 것이 아니라 알리고 공유할 수 있는 사회가 된 것"이라고 말했다.

/스냅타임 이수빈 기자

![[포토]은행권 소상공인 금융지원 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300609t.jpg)

![[포토]인사청문회 출석한 마은혁 헌법재판관 후보자](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300404t.jpg)

![[포토]아침 영하 10도, 꽁꽁 얼어붙은 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122300843t.jpg)

![[포토]스케이트 타는 시민들로 북적](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200317t.jpg)

![[포토]기름값 10주째 올라…전국 휘발유 평균 1652.2원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200258t.jpg)

![[포토]크리스마스 분위기](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122200248t.jpg)

![[포토]'서울광장 스케이트장 좋아요'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000768t.jpg)

![[포토] 나인퍼레이드 캠페인](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000496t.jpg)

![[포토]더불어민주당 최고위원회의 개최](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122000232t.jpg)

![[포토]안소현-김성태 본부장,취약계증 후원금 전달식 진행](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121400036h.jpg)