[이데일리 오현주 문화전문기자] ‘봇물 터졌다’는 게 이런 형국일 거다. 이건희미술관에 쏟아진 비상한 관심 말이다. ‘우리 동네’를 외치며 유치전에 뛰어든 전국 지방자치단체가 줄을 섰다. 대열에 빠진 지자체가 있다면 그게 더 이상할 정도다. ‘초일류 컬렉션’이라니 눈귀가 쏠리는 건 당연하다. 그런데 그 뻗친 가지가 기형적인 거다. 사실 쟁취할 실체도 없는 전쟁이다. 이건희미술관에 대한 결정은 어디서도 나온 적이 없으니.

그나마 처음엔 그럴듯한 포장이라도 있었다. 미술관을 유치할 때 생길 지역문화·경제의 질적·양적 효과에 대해 한 줄이라도 달았더랬다. 그런데 어느 순간 그조차 아예 실종상태다. 대신 꺼내든 게 있으니 ‘인연’이다. 저마다 이건희(1942∼2020) 삼성전자 회장과의 애틋한 연고를 내세우며 지연·학연을 덧씌운다. 과연 근거는 들을 만한가. 글쎄다.

“이 회장 고향에 이건희미술관 건립”을 주장한 부산이 불을 붙인 셈이다. 맞불은 대구에서 놨다. “무슨 소리? 이 회장 출생지는 대구”라며 “삼성그룹의 모태”란 쐐기까지 박았다. 그러자 수원이 나섰다. “삼성전자 본사도, 이 회장 묘소도 수원에” 있다고 했다. 고향부터 묘소까지 카드를 다 뺏긴 지자체는 방향을 틀어 이 회장 선친인 이병철 창업주에게로 튀었다. 용인이 먼저다. “창업주가 호암미술관을 괜히 용인에 세웠겠느냐”며 “호암의 인연, 삼성가 컬렉션으로 이어갈 것”이라고 했다. 그러자 이번엔 의령이다. “창업주 고향은 어디고 생가는 어디에 있지? 의령!”이라고 했다. 그 말에 진주가 나왔다. “그 창업주가 다녔던 초등학교가 진주에 있다”고.

줄이 없으니 끈이라도 대보자는 지자체도 연달아다. 이 회장이 생전 하트처럼 생긴 섬을 샀다는 연을 들먹인 여수와 더불어 청주·대전·세종·창원·인천·새만금 등이 ‘못 먹어도 찔러나 보기’에 기꺼이 합류했다. 물밑작업부터 유치위원회 출범까지 바쁜 행보들 사이엔 이런 움직임도 보인다. “시·군 간 경쟁구도로 가지 말고 경상남도 유치를 목표로 결집해야 한다”는 점잖은 타이름. 차라리 신선하다고 할까.

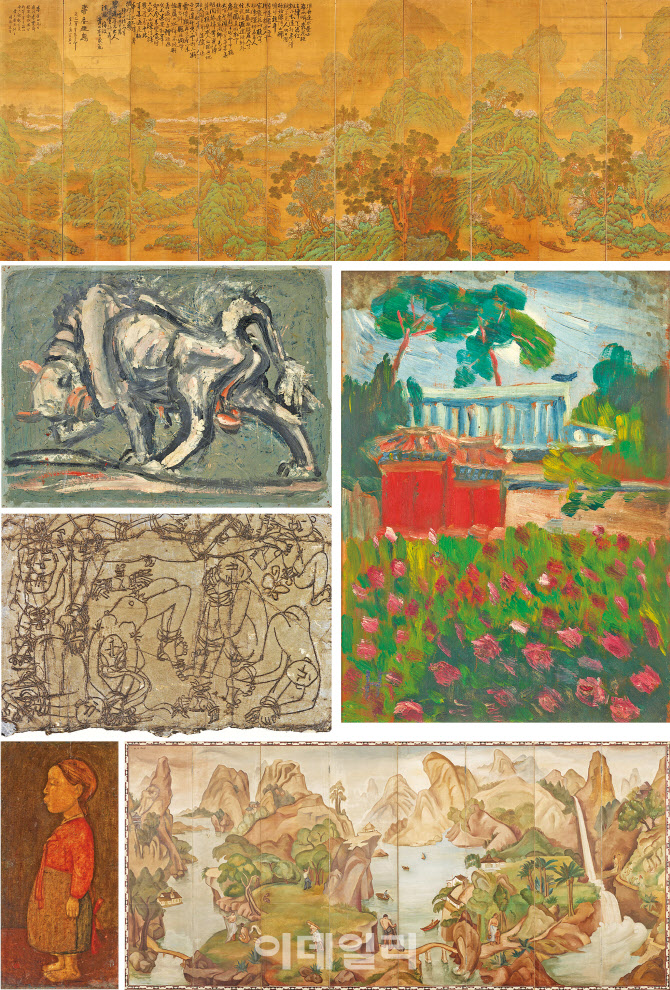

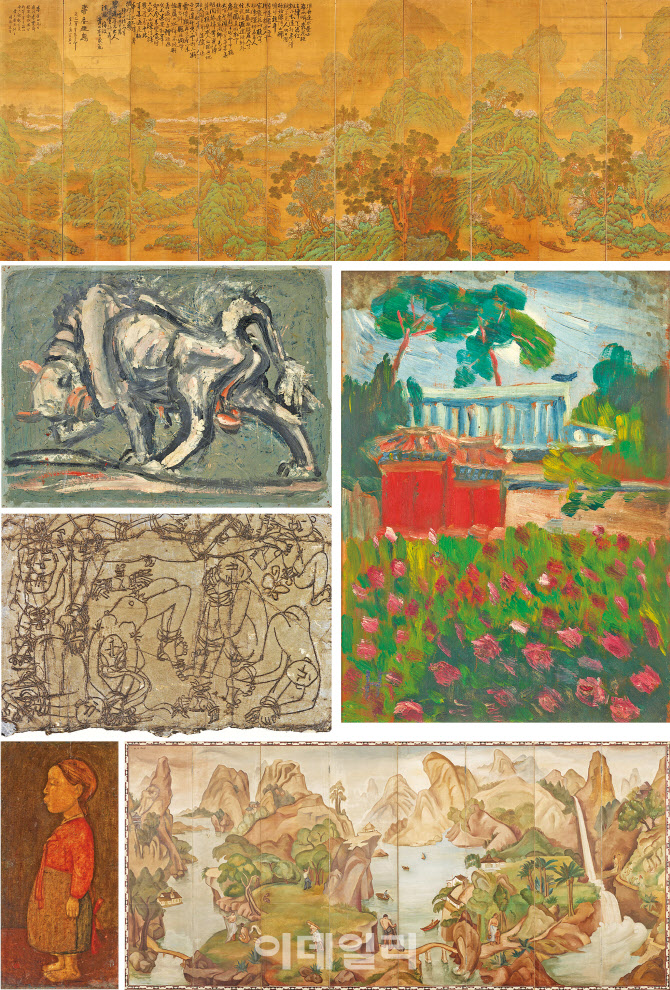

기증된 이건희컬렉션의 의의라면 개인에 속했던 미술품 2만 3000여점을 유족의 말 그대로 ‘국민 품으로’ 환원한 데 있다. 하지만 이보다 더 중요한 게 있다면 삼성이 큰 발을 뗀 ‘기증의 파급력’일 거다. 예술품이 어디에 있을 때 가장 아름다운가를 알린 일 말이다. 미술계에 살살 부는 기증바람은 그래서 더 반갑다. 비록 ‘컬렉터 이건희’의 그늘에 가렸지만, 지난해 타계한 ‘추상수묵 개척자’ 서세옥(1929∼2020), ‘한국조각의 거목’ 최만린(1935∼2020) 등이 고인·유족의 뜻에 따라 작품 기증에 나섰다니 말이다.

그렇다고 이번 기증이 안긴 숙제가 없는 건 아니다. 미술계를 포함해 문화계가 늘 겪는 문제가 다시 불거졌으니까. 국·공립미술관의 소장품 기록을 싹 갈아치운, 기적 같은 그 일이 또 개인기로 이뤄졌다는 것. 분명 빛나는 성과지만 위험한 성과이기도 한 거다. 스스로 크지 못한 미술계의 앙상한 뼈대를 다 드러낸 셈이니. 게다가 코미디로 치닫는 지자체 과열전은 깊은 시름을 보탠다. ‘왜’가 없고 ‘어떻게’가 없으니 ‘문화’나 ‘철학’이 있을 턱이 있나. 그걸 아는지 모르는지, 시장·군수가 키를 잡고 지역구 의원들이 입을 보태, 이건희미술관을 열심히 산으로 보내는 중이다.

| | 국립현대미술관이 지난 7일 세부 공개한 이건희컬렉션 기증작 1488점 중 주요 작품. 소장처조차 몰랐던 소장품, 눈이 아닌 귀로만 들어온 희귀작·진귀작이 다수 포함됐다. 이상범의 ‘무릉도원도’(1922·위부터 시계방향), 나혜석의 ‘화녕전작약’(1930s), 백남순의 ‘낙원’(1937), 장욱진의 ‘소녀’(1939), 이중섭의 ‘묶인 사람들’(1950s)과 ‘흰 소’(1953∼1954)(사진=국립현대미술관). |

|

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![45년간 자리 지킨 ‘포프모빌’…전기차로 바뀌었다는데[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800166h.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)