|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 서울 중구 태평로, 언제부턴가 세종대로라 도로명도 바뀐 옛 삼성생명 본사에 미술관이 있었다. 플라토미술관이다. 삼성문화재단이 소유하고 삼성미술관 리움이 운영한 전시장이었다. 서울 한복판에서 삼성의 문화지표를 가늠케 할 상징이었다. 1999년 개관해 2016년까지 17년간 자리를 지키다가 폐관했다. 삼성생명이 본사 건물을 부영그룹에 매각함에 따라 폐관은 불가피했다. 이전도 하지 않고 그냥 사라졌다.

처음부터 플라토미술관이었던 건 아니다. ‘플라토’란 타이틀은 2011년 개명을 하며 붙었다. 개관할 땐 ‘로댕갤러리’였다. 애초 세계서 여덟 번째로 짓는 ‘로댕 전문’을 내걸었던 거다. 이름값을 했다. 오귀스트 로댕(1840∼1917)의 위대한 걸작을 들여놨으니. 하나는 ‘지옥의 문’(1880∼1900)이고 다른 하나는 ‘칼레의 시민’(1884)이다. 두 점 모두 이건희(1942∼2020) 삼성전자 회장이 공들여 수집했다고 알려졌던 작품이다. 1984년 당시 100억원을 들였다고 회자됐다. 물론 현재의 가치는 얼마를 상상하든 그 이상이다.

|

‘지옥의 문’은 로댕이 단테의 ‘신곡’ 중 ‘지옥 편’에서 영감을 얻은 작품이다. 일단 규모에서 압도한다. 가로 400㎝, 높이 635㎝, 너비는 85㎝에 달한다. ‘칼레의 시민’도 만만치 않다. 14세기 영국과 프랑스가 치고받은 백년전쟁 때 프랑스 칼레시를 구한 영웅적 시민 6명을 기렸다는 작품의 크기는 가로 255㎝, 높이 217㎝, 너비 177㎝. ‘지옥의 문’은 세계에 7점뿐이고, ‘칼레의 시민’은 12점만 전한다.

청동주물을 부어 본을 뜨는 조각품은 회화와 달리 여러 점을 제작할 수 있다. 많을수록 희소성은 떨어진다. 그 이유에선지 로댕은 작품 수를 제한했는데. 프랑스 정부가 로댕의 진품으로 인정한 7점(‘지옥의 문’), 12점(‘칼레의 시민’) 중 한 점씩이 플라토미술관에 들어서 있었던 거다. 특히 ‘칼레의 시민’은 12번째 마지막 에디션이란 드라마틱한 의미까지 품고 있었다. 바라만 봐도 숨이 멎을 듯했던 그 ‘지옥의 문’과 ‘칼레의 시민’인데, 5년여째 모습을 드러내지 않고 있다. 플라토미술관의 폐관과 함께 훌쩍 사라진 거다.

|

이건희컬렉션의 정수라 할 로댕의 걸작 두 점은 지난달 28일 이 회장 유족이 기증한 2만 3000여점에 없었다. 사실 지난 1월 이건희컬렉션이 처음 세간의 입에 올라탄 뒤 꾸준히 거론되던 주요 명작 중 기증목록에 포함되지 않은 작품은 적잖다. 주로 세계적인 현대미술품이다.

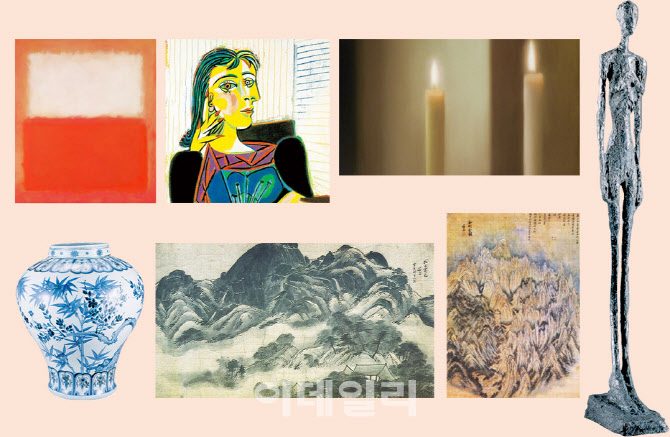

파블로 피카소(1881∼1973)의 ‘도라 마르의 초상’(1937)이 대표적이다. 도라 마르는 피카소와 10년여간 연인이었던 인물. 피카소는 모델이 돼준 이 여인을 입체주의 기법으로 그려낸 ‘도라 마르의 초상’을 여러 점 남겼더랬다. 이건희컬렉션으로 자주 오르내렸던 작품은 그중 한 점이다. 2006년 뉴욕 소더비경매에 유사작품이 낙찰된 적 있다. 무릎 위에 고양이를 올려놓은 그 ‘도라 마르의 초상’은 9520만달러(약 1071억원)에 팔렸다.

삼성미술관 리움의 소장품으로 소개됐어도 끊임없이 이름을 올린 작품들도 있다. 알베르토 자코메티(1901∼1966)의 ‘거대한 여인 Ⅲ’(1960)이 그중 첫째다. 철사같이 가늘고 기다란 인체조각으로 유명한 자코메티의 대표작으로 꼽힌다. 역시 유사작품으로 가치를 추정할 수 있는데 ‘걷는 사람Ⅰ’이 2011년 런던 소더비경매에서 6500만파운드(약 1017억원), ‘손가락으로 가리키는 남자’가 2015년 뉴욕 크리스티경매에서 1억 4130만달러(약 1591억원)에 낙찰됐다. 또 프랜시스 베이컨(1909∼1992)의 ‘방 안에 있는 인물’(1962·유사작품 낙찰가 1562억원), 마크 로스코(1903∼1970)의 ‘무제’(1962·유사작품 낙찰가 446억원) 등도 마찬가지다.

|

이서현 개인 소장품 되거나 리움 소장품 되거나…

한 재계 관계자는 “기증한 2만 3000여점은 이건희컬렉션 총 4만여점 중 50∼60%”라며 “1만 7000∼2만점 정도가 남았을 것”이라고 추정한다. 그러곤 그 나머지가 유족 중 주식지분 상속을 가장 적게 받은 이서현 삼성복지재단 이사장에게 넘겨졌을 것으로 내다봤다. 충분히 가능한 그림이다. 이 이사장은 삼성미술관 리움의 운영위원장을 맡아 이번 소장품 기증에도 관여를 했던 터다. 지난 2월 국립현대미술관 후원회에 가입하고 3월 후원회원들과 과천관 전시투어를 하는 등 일찌감치 기증절차를 밟아나갔다.

결국 방향은 두 갈래다. 이 이사장 개인 소장품이 되든지, 삼성문화재단으로 귀속해 삼성미술관 리움이나 호암미술관의 소장품이 되든지. 하지만 문제는 그 경계가 분명치 않다는 거다. 사실 그간 삼성을 둘러싼 세간의 오해는 ‘지나치게 감춘’ 삼성의 태도에서 비롯됐다. 삼성미술관 리움이 대중에겐 녹록지 않았던 탓도 있다. 앞다퉈 ‘문턱을 낮추는’ 요즘 미술관 추세와는 결이 달랐던 거다.

미술계는 “소장품 중 2만 3000여점을 기증한 삼성의 뜻은 이미 충분히 전달됐다”는 입장이다. 자칫 “중요한 작품은 따로 뒀다고 몰아가는 건 문제가 있다”는 거다. 그럼에도 미술계 한 관계자는 “어차피 일부라도 공개된 이상 최소한 작품들의 행방은 알려주는 게 억측을 없애는 방법”이라고 말한다. “개인 소장품은 공개하지 않는 게 원칙처럼 돼버린 세태 역시 바꿀 필요가 있다”는 거다.

오래전 플라토미술관에서 로댕의 ‘지옥의 문’ ‘칼레의 시민’을 감상했다는 한 시민은 “강렬한 인상이 아직도 눈앞에 선하다”고 말한다. “다시 한 번 볼 수 있다면 어디든 찾아갈 것”이라고도 했다. 로댕은 자신의 조각을, 아예 ‘칼레의 시민’은 야외전시를 염두에 두고 제작했다. 칼레의 수많은 시민을 구하기 위해 죽음을 자처한 조각작품 속 6명이 부자고 권력자였다는 일화 덕분에 ‘노블리스 오블리주’의 상징이 됐기 때문이다. 한국을 제외한 작품 대부분이 시청, 대학 교정, 국회의사당, 공원 등 공공장소에 나와 있는 건 작가의 그 뜻을 존중한 예우일 거다. 비단 로댕뿐일까. 세계적인 걸작들이 종적을 감춘 상태로 어느 수장고에 들어가 빛조차 못 보고 있다는 건 분명 안타까운 일이다.

![[포토]한덕수 대통령 권한대행 국무총리 탄핵소추안 투표하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700978t.jpg)

![[포토] 달러 상승 이어져...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700871t.jpg)

![[포토] 헌법재판소 소심판정](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700760t.jpg)

![[포토] 정청래 단장과 김이수 전 헌법재판관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700742t.jpg)

![[포토] 윤석열 법률대리인 헌재 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700731t.jpg)

![[포토]내수경기활성화 민당정협의회 열려](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700609t.jpg)

![[포토]입장하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700546t.jpg)

![[포토] 달려라~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700515t.jpg)

![[포토]이재명 "한덕수·국민의힘 내란 비호세력 탄핵 방해로 민생 경제 추락"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24122700363t.jpg)

![45년간 자리 지킨 ‘포프모빌’…전기차로 바뀌었다는데[누구차]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122800166h.jpg)

![[포토]윤이나,후배 양성을 위해 2억원 기부했어요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24122600088h.jpg)