[편집자주] 수학, 화학, 물리학, 생물학 등 기초과학의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다. 특히 인공지능(AI), 사물 인터넷(IoT), 빅데이터 등 첨단 정보통신기술(ICT)이 이끄는 4차 산업혁명 시대를 맞아 그 중요성은 점차 더 커지고 있다. 하지만 대개의 경우 기초과학은 어렵고 낯설게만 느껴져 피하고 싶은 것도 사실이다. 기초과학의 세계에 쉽고 재미있게 발을 들여 보자는 취지로 매주 연재 기사를 게재한다. 과학기술정보통신부 산하 연구기관인 한국과학창의재단의 전국 초·중·고등학생 대상 과학 교육 프로그램인 ‘다들배움’에서 강사로 활동하는 과학커뮤니케이터들과 매주 인터뷰를 진행하고 그 중 재밌는 내용들을 간추려 독자들에게 제공한다.

| | 지난해 12월 27일 서울에서 열린 대한노인회 치매예방운동본부 발대식에서 참석자들이 파이팅 구호를 외치고 있다. 사진=연합뉴스. |

|

[이데일리 이연호 기자] ‘대한민국 치매현황 2017’ 통계에 따르면 국내 65세 이상 노인 10명 중 1명은 치매 환자다. 80세 이상은 네 명 중 한 명 꼴이다. 고령자들에게 치매는 암보다 더 무서운 공포의 대상이다. 주위 가족들까지 힘들게 하는 병이기 때문이다. 100세 시대를 맞아 치매 환자는 빠르게 늘어날 수 밖에 없다. 이에 정부는 ‘치매국가책임제’를 내세워 치매 환자 관리에 적극 나서고 있지만 노인들에게 치매는 여전히 두려움 그 자체다.

1901년 독일 프랑크푸르트암마인의 한 정신병원. 아우구스테 데토(Auguste Detor)라는 이름의 52세 여성 환자가 찾아왔다. 당시 36세의 의사 알로이스 알츠하이머(Alois Alzheimer)가 아우구스테를 처음 접하고 적은 의무 차트의 첫 문장은 “침대에 앉아 있음, 제정신이 아닌 표정”이었다. 이후 1910년부터 학계에서는 노인성 치매를 ‘알츠하이머병’이라는 이름으로 부르기 시작했다.

치매는 크게 뇌혈관 질환이 원인이 돼 발생하는 혈관성 치매와 대표적 퇴행성 질환인 알츠하이머성 치매(이하 알츠하이머)로 나뉜다. 혈관성 치매는 뇌혈관 질환에 대한 위험인자가 비교적 잘 알려져 있기 때문에 이들 위험인자를 통제함으로써 일차적으로 뇌혈관 질환을 줄일 수 있고 혈관성 치매의 발생도 어느 정도 예방할 수 있다. 하지만 알츠하이머는 처음 발견된 지 무려 117년이 지났지만 아직까지도 발병 원인이 명확히 밝혀지지 않았다.

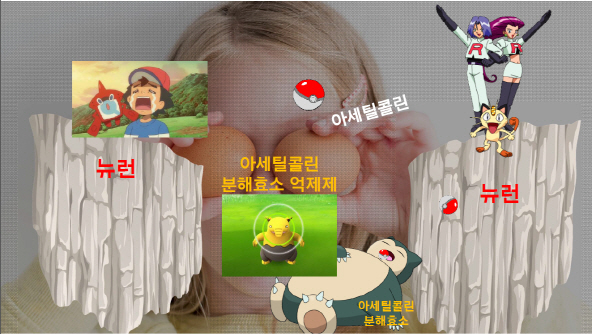

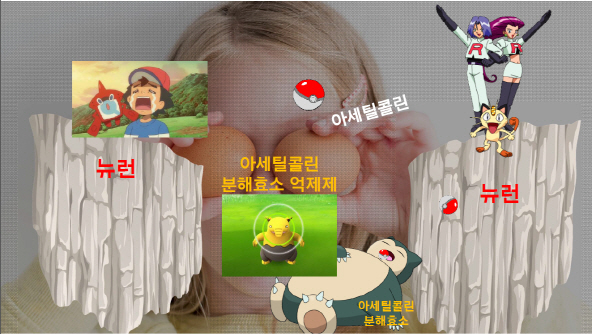

알츠하이머 병인은 크게 노인반과 신경섬유농축제로 볼 수 있다. 이는 각각 아밀로이드 베타 축적과 타우 단백질의 이상으로 발생하며 뉴런(신경세포) 사멸을 유도하고 뇌 신호전달을 방해한다. 정상인과 치매환자의 뇌를 살펴보면 치매환자의 뇌는 정상인의 뇌에 비해 전반적으로 뇌가 위축돼 있고 뉴런이 현저히 감소한 것을 확인할 수 있다.

| | 그래픽=김현우 과학커뮤니케이터. |

|

알츠하이머 증상을 완화하는 약은 전 세계에 도네페질(Donepezil) 등 4개 밖에 없다. 감기약이 수백 수천 가지에 달한 다는 것을 생각하면 인류가 아직까지 이 병 앞에서 얼마나 초라한 존재인지 잘 알 수 있다. 지난 1993년 미국 식품의약국(FDA)의 승인을 받으며 세계 최초의 치매치료제로 주목 받았던 타크린(Tacrine)은 이후 간독성 부작용이 확인되면서 2013년 사용이 금지됐다. 최초의 알츠하이머 증상 완화제가 알츠하이머 발견 이후 무려 92년 만에 나왔지만 이마저도 20년 만에 사용이 중단됐던 것이다. 현존하는 알츠하이머 약들은 대부분 신경 전달 물질 아세틸콜린을 분해하는 효소인 아세틸콜린에스테라아제의 작용을 저해하는 물질을 사용한다. 아세틸콜린의 분해를 막아 감퇴된 인지기능을 개선시켜 주는 효과를 갖고 있다.

자주 치매와 혼동하는 파킨슨병은 신경계의 만성진행성 퇴행질환으로 신경세포 파괴로 도파민의 분비가 감소돼 생기는 병이다. 손발 떨림, 경직 등 운동장애가 주 증상이다. 신경세포 내에 생기는 비정상적으로 응집된 신경섬유단백질의 축적으로 인해 발생하는 루이소체 치매는 파킨슨병 증상을 동반한다. 도움말=김현우 과학커뮤니케이터.

![[포토]마다솜,통산 4승 만들어준 넘버원 볼](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100280t.jpg)

![[포토]여·야·의·정 협의체 1차 회의, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100253t.jpg)

![[포토] 소방 "포스코 포항제철소서 큰 불 신고"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000360t.jpg)

![[포토] 이대한 '2024시즌 대미를 장식하며 동료들과 함께'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000314t.jpg)

![[포토]의협 대의원총회 참석하는 임현택 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000295t.jpg)

![[포토]잠시 쉬어가는 서울야외도서관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000281t.jpg)

![[포토]‘코리아세일페스타’ 개막…숙박·놀이공원·학습지 등 신규 참여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000259t.jpg)

![[포토]정부, ‘비위 혐의 다수 발견’ 이기흥 체육회장 등 경찰 수사 의뢰](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000227t.jpg)

![[포토]수능대박을 위해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000202t.jpg)

![[포토]가을의 추억](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000165t.jpg)

![[포토]마다솜,저의 볼 마크입니다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100281h.jpg)