|

[이데일리 오현주 문화전문기자] “뉴욕에서 어느 날 캔버스 전체를 아무런 구성없이 무한한 망과 점으로 그리고 있었는데, 순간 내 붓이 거의 무의식적으로 캔버스를 넘어 식탁과 바닥, 방 전체를 망과 점으로 뒤덮기 시작했다. 아마도 환각이었던 것 같다. 그 점들은 계속 번져가면서 나의 손, 몸 등 모든 것을 무섭게 뒤덮었는데, 너무 무서워서 소리를 질렀고 달려온 응급차가 나를 벨뷰 병원에 실어갔다. 이 사건 이후에 난 조각과 퍼포먼스의 길을 택하게 됐다. 내 작업의 방향 전환은 언제나 내적 상황에서 나오는 불가피한 결과다.”(쿠사마 야요이의 ‘자서전’ 중에서)

‘천재의 광기’란 게 이런 건가. 시간이 쫓아온다고 멀쩡한 벽시계에 컵을 냅다 던져버린다든지, 그림이 마음대로 안 나온다고 캔버스를 북북 찢어버리는 따위의 일을 아무렇지 않게 해버리는 ‘고차원적 행위예술’ 말이다. 하지만 이 경우는 좀 다르지 않은가. 편집증적 정신장애를 기어이 예술로 승화시켰다고 하니 말이다. 그이의 작품세계를 집약한 다소 긴 인용이 필요했던 것도 그런 이유 때문이다. 복잡한 정신세계가 만든, 한마디로 설명할 수 없는 그 세상을 만만하게 끌어낼 재간이 없으니까.

쿠사마 야요이(92). 일본에서 태어나 미국과 일본 등을 오가며 활동해온 이 설치미술가에게 붙는 수식은 대단히 화려하다. ‘땡땡이작가’ ‘호박작가’란 별칭은 도입부에 얹을 애교적 표현에 불과하다. ‘현대미술계의 거장’도 차라리 평범하다. 구순을 넘기고도 엄연한 현역으로 불리는 이 여성작가는 한 시절을 풍미한 과거사에 묻히는 것을 온몸으로 거부해왔다. ‘가장 비싼 생존작가’란 타이틀도 있다. 실제로 바로 지금 살아 있는 작가들 중 세계에서 최상위권을 다투는 작품거래가로 막강한 존재감을 과시하는 중이니까.

|

하지만 이 ‘결과’를 단순하게만 볼 수 없는 비범한 ‘스토리’가 늘 그이의 이름에 따라다니는데. 유년시절부터 겪어왔다는 망상과 환각, 좀더 전문가적 진단으로는 ‘편집적 강박증, 공황장애’와 싸우고 이겨내는 세월을 살아왔다는 거다.

“평생 날 괴롭힌 트라우마”로 예술을 만든 작가

1929년 일본 나가노현의 부유한 가정에서 4남매 중 장녀로 태어난 쿠사마는 열 살 무렵부터 발작·착란증세를 보였다고 한다. 하지만 그이의 어머니는 이 증세가 교육이 부족한 탓으로 아이를 닦달했고, 이는 어린 쿠사마뿐만 아니라 “평생 나를 괴롭히는 트라우마”가 돼버렸단다. 그러던 어느 날 집안의 빨간 꽃무늬 식탁보를 본 뒤 눈에 남은 잔상이 온 집안으로 번져나가는 경험을 하는데, 둥근 물방울무늬로 변형된 그 환영은 쿠사마의 인생을 바꿔 놓는다. 그 전부를 화면에 옮기는 일을 덜컥 시작해버린 거다.

그렇다면 과연 그이의 이름 앞에 붙는 ‘세계적’이란 규모가 어느 정도일까. 쿠사마는 2010년대 작품값이 가장 크게 상승한 작가 순위에서 3위를 차지했다. 2019년 미국의 미술전문매체 아트넷이 분석한 100명의 작가 중에서다. 데이비드 호크니(84)가 10위를 기록했으니, 그 영향력의 수위를 가늠할 수 있다. 2014년 ‘인피니티 네트’가 710만달러(약 81억 3660만원)에 팔리며 세계 여성 아티스트 중 역대 경매 낙찰가 1위를 꿰차기도 했다.

먼 나라 얘기만도 아니다. 쿠사마의 작가파워는 국내 미술시장에서도 가히 압도적이다. 매회 열리는 미술품 경매에서 매회 빠지지 않고 등장하는 ‘단골’ 작가란 점이 일단 도드라진다. 미술품 2차시장인 경매에서 줄기차게 거래가 되고 있다는 얘기는 그만큼 쿠사마를 탐하는 국내 컬렉터가 적지 않다는 뜻이다.

|

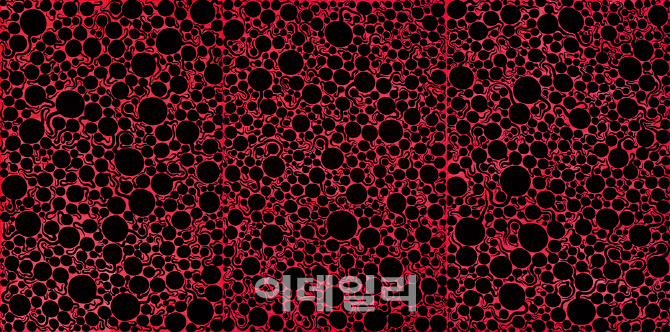

절정의 존재감은 지난해에 한껏 발휘됐다. 이 해 국내 최고 낙찰가 1위 작가로 올라선 거다. 붉은 바탕을 깔고 검은 물방울을 얹어 화면을 채운, 가로 4m 세로 2m에 육박하는 ‘소울 버닝 플래시’(Soul Buring Flashes·1988)가 그 주인공. 서울옥션 홍콩세일에서 약 27억 8800만원에 팔려나갔다. 비단 그 한 작품만이 아니다. 이 해 쿠사마는 134점을 출품시켜 111점을 낙찰시키고 낙찰총액 88억 9500만원을 써내, 김환기(1913∼1974)를 제치고 이우환(85)에 이어 낙찰총액으로도 2위 작가가 됐다.

올해 미술시장 상승세와 맞물려서는 쿠사마를 향한 러브콜에도 가속이 붙는 모양새다. 상반기 낙찰총액이 벌써 121억 873만원. 출품한 130점 중 111점이 팔렸다. 하반기가 시작된 지난달에는 서울옥션 대구경매에선 ‘인피니티 네트’(WFTO·2016)가 31억원에 낙찰되는 기염을 토하기도 했다.

굳이 원화의 가치만 뛰어난 것도 아니다. 판화로 제작한 에디션 작품도 내놓는 족족 주인이 바뀐다. 지난 6월 케이옥션 경매에선 스크린프린트(실크스크린) 판화 ‘노란 호박’(1994·45.5×52.5㎝)이 낮은 추정가의 두 배를 웃도는 9700만원에 팔렸고, 7월 경매에선 조금 큰 사이즈의 ‘호박’(1988·90.8×67.5㎝)이 1억 5000만원에 낙찰됐다. 불과 한 주 뒤인 서울옥션 대구경매에선 같은 시기 같은 규모의 ‘호박’(1988)이 1억 7000만원으로 뛰어 팔렸고.

도대체 무엇이 쿠사마를 여전히 무한창작의 세계로, 도대체 무엇이 컬렉터를 여전히 무한흥분의 세계로 이끄는가. 그 답을 찾아가는 전시가 서울 중구 통일로 KG타워 아트스페이스선에서 열린다. 11일 개막하는 ‘쿠사마 야요이: 오리엔탈의 빛’ 전이다. 지난 3월 문을 연 아트스페이스선이 셰퍼드 페어리, 뱅크시, 존원, 존 마토스 크래시, 제우스, 빌스 등 내로라하는 그라피티 아티스트 6인과 함께한 개관전 ‘스트리트 아트’에 이은 두 번째 전시다.

|

이번 ‘쿠사마 야요이’ 전이 특별한 것은 국내 컬렉터들이 소장한 쿠사마의 작품 20여점으로 꾸린다는 점이다. 쿠사마가 2000년대 제작한 대표적 아크릴작품 ‘화이트 네트’(White Nets·2006·145.5×145.5㎝)를 비롯해, ‘호박’을 색으로 문양으로 다양하게 변주한 1990년대 스크린프린트 작품 10여점이 관람객을 맞는다. 최근 미술시장에서 뜨거운 관심을 끌고 있는 판화작품들이 대부분 쿠사마가 절정의 완성도를 뽐낸 1990년대 작업이란 점에서 전시장에 걸릴 작품들의 의미가 적잖다. 이외에도 2000년대 제작한 화병·과일박스 등 정물을 소재로 한 판화 3∼5점도 함께 나온다.

“해가 히가시야마산 위로 떠오르면 나는 호박과 마주한다. 모든 것을 잃어버리고 오롯이 나의 마음에 집중한다. 달마가 돌벽을 마주하고 십 년을 보냈던 것처럼 나는 호박을 마주하고 시간을 보낸다.”

세계미술계는 왜 수십년간 쿠사마를 향해 그토록 열광해 왔을까. 지치지도 않고 애정공세 중인 그 배경에는 천재의 광기보다 더한, 치유의 방편보다 더한, 한 예술가의 ‘무한열정’이 있었을 터. 그 집요하고 애틋한 현장을 더듬는 자리가 곧 관람객을 맞는다.

![[포토] 평창고랭지 김장축제](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501303t.jpg)

![[포토] 종로학원, 대입 합격점수 예측 설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501114t.jpg)

![[포토]이재명 민주당 대표 '징역 1년에 집행유예 2년'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111501110t.jpg)

![[포토]'구속VS무죄' 이재명 공판 앞두고 쪼개진 서초동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500881t.jpg)

![[포토] 개인정보보호위원회 기자설명회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111500752t.jpg)

![[포토]고생했어~](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401524t.jpg)

![[포토] 걷고 싶은 거리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401206t.jpg)

![[포토] 광복 80주년 기념사업 시민위원회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401169t.jpg)

![[포토]1400원 뚫은 원-달러 환율…외환당국 '적극개입' 시그널](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111401121t.jpg)

![[이車어때]"8800만원짜리 드림카"…벤츠 AMG A 45 S 4MATIC+](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600211h.jpg)

![[포토]황유민,매치 승리가 보인다](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111600201h.jpg)