|

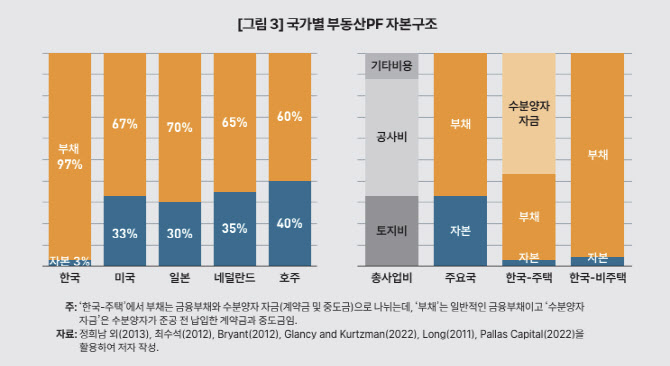

KDI는 부동산PF 문제의 근본적 원인으로 낮은 자기자본비중과 높은 보증의존도 등 낙후된 재무구조로 꼽았다. KDI가 2021~2023년까지 최근 3년간 총액 100조원 규모의 PF사업장 399여개의 재무구조를 분석한 결과, 개별 사업장에 필요한 총 사업비는 3749억원이었지만, 시행사는 자기자본을 118억(3.2%)만 투입하고 나머지는 빌린 돈으로 충당한 것으로 나타났다.

각 사업장별로 보면 주거용이 72.2%로 압도적으로 많은 비중을 차지했는데, 주거용의 자기자본비율은 2.9%로 평균에도 못 미쳤다. 반면 상업용(18.8%)의 자기자본비율은 4.3%였다. 황순주 KDI 연구위원은 “이처럼 심각한 부채의존도는 만성적으로 지속되는 현상”이라며 “15년 전인 2009년에 주요 4대 은행이 보유했던 부동산PF 대출 464건을 조사한 결과 주택의 자기자본비율은 4.2%였고 비주택은 6.0%에 불과했다”고 지적했다.

이처럼 자본비율이 낮기 때문에, 우리나라의 부동산 PF는 대부분 제3자인 건설사의 보증에 과도하게 의존해 총사업비 대부분을 부채로 조달하고 있다. 부동산PF 사업은 성공 여부가 불확실하고 위험한 반면 사업주체의 자기자본 투입이 적기 때문에 일반적인 경우, 대출을 받기 어렵다. 하지만 우리나라는 시행사로부터 공사계약을 수주한 건설사가 PF대출의 상환을 사실상 보증하고, ‘책임준공확약’이라는 약정을 통해 건물 준공을 약속한다. 건설사의 신용등급이 낮거나, 중소형 건설사인 경우 부동산신탁사나 증권사가 보증을 서기도 한다.

실제 우리나라의 자기자본비율은 선진국과 비교해도 지나치게 낮다. 미국은 금융회사가 PF대출을 취급할 때 자기자본이 총사업비의 최소 3분의 1 이상이 될것을 요구한다. △일본(30%) △네덜란드(35%) △호주(40%0 등도 자기자본비율이 대부분 30~40%로 높은 편이다. 황 연구위원은 “선진국에선 자기자본을 통해 토지를 미리 확보한 후 공사비만 PF대출을 통해 조달하는 경우가 일반적”이라며 “제3자가 지급보증을 제공하는 경우는 거의 찾아보기 어렵다”고 말했다.

|

KDI는 따라서 부동산PF의 자기자본비율을 선진국 수준으로 높이고, 제3자의 보증은 폐지해야 한다고 주장했다. 자기자본비율을 높이는 방법으로는 직접규제 보다는 간접규제가 바람직하다고 했다. 간접규제는 가지자본비율이 낮을수록 금융회사가 PF대출을 공급할 때 더 많은 대손충당금을 쌓도록 하는 방식이다.

다만 현실적으로 갑자기 자기자본비율을 크게 올릴 경우 부작용을 우려해 단기적 상향을 제안했다. 과도기에는 다소 낮은 수준의 자본 확충 규제를 도입하는 동시에, 자본확충을 장려하기 위해 세제지원 등 다양한 지원 정책을 도입해야 한다는 것이다.

간접부동산투자회사인 리츠(REITs)를 활용해야 한다는 의견도 냈다. 리츠는 자본력이 높은 반면 이미 리츠법에 따라 자기자본의 2배까지만 차입이 가능하다. 자기자본비율로 환산하면 최소 33%로 이미 선진국 수준으로 높다. 또 리츠는 주시의 30% 이상을 일반의 청약에 제공해야 하는 법적 공모의무가 있어, 개발이익의 사회화가 이뤄진다는 긍정적 측면도 있다.

자본확충 규제가 도입되면 주택공급이 위축될 수 있다는 우려도 있다. 이에대해 황 연구위원은 “일부 위축이 될 수는 있지만 주택공급의 안정성은 개선될 것”이라며 “자기자본을 확충하고 보증의존도를 낮출 경우 주택공급 비용이 10% 가량 절감된다는 의견도 있다”고 했다. 그러면서 “그럼에도 주택공급이 우려가 된다면 비주거용 개발사업에 자본확충 규제를 먼저 도입해 선진국형 재무구조를 확산시킨 후 점진적으로 주거용까지 확대하는 방안을 고려할 수 있다”고 덧붙였다.

![[포토] 소방 "포스코 포항제철소서 큰 불 신고"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000360t.jpg)

![[포토] 이대한 '2024시즌 대미를 장식하며 동료들과 함께'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000314t.jpg)

![[포토]의협 대의원총회 참석하는 임현택 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000295t.jpg)

![[포토]잠시 쉬어가는 서울야외도서관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000281t.jpg)

![[포토]‘코리아세일페스타’ 개막…숙박·놀이공원·학습지 등 신규 참여](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000259t.jpg)

![[포토]정부, ‘비위 혐의 다수 발견’ 이기흥 체육회장 등 경찰 수사 의뢰](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000227t.jpg)

![[포토]수능대박을 위해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000202t.jpg)

![[포토]가을의 추억](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111000165t.jpg)

![[포토]이보미,오랜만에 쉽지않네](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900387t.jpg)

![[포토] 이대한 '오늘 홀인원 한 볼입니다'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24110900174t.jpg)

![[포토] 이대한 '2024시즌 대미를 장식하며 동료들과 함께'](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111000314h.jpg)

![트럼프 전용기 옆자리 그녀…유리천장 깨고 오른팔 등극[파워人스토리]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111000432b.jpg)