|

[이데일리 송이라 기자] 가정주부 A씨는 만기가 돌아온 정기예금 3000만원을 인출하러 은행을 찾았다. 이 곳에서 만난 은행 직원은 “원금 손실 날 일이 거의 없다”며 주가연계증권(ELS)에 투자하라고 추천했다. A씨의 투자성향을 파악해보니 고위험 상품인 ELS를 판매할 수 없는 안정추구형이었지만 이 직원은 별다른 설명 없이 부적합 금융상품 거래확인서(이하 부적합확인서)에 서명하라고만 하더니 ELS에 가입해줬다.

앞으로는 은행을 비롯한 금융회사들이 ELS를 판매할 때 자주 활용하는 이같은 부적합확인서 사용이 까다로워질 전망이다. 금융당국이 그동안 고객의 위험등급보다 높은 상품을 팔면서도 고객에게 서명만 받아두면 은행원들에게 사실상 면죄부가 됐던 이 부적합확인서 사용을 보다 꼼꼼히 따지기로 했기 때문이다.

금감원 관계자는 “부적합확인서가 당초 취지와 달리 남용될 수 있다는 문제의식에서 출발했다”며 “어떤 상황에서 부적합확인서를 쓸 수 있는지, 어떤 상황에서는 쓰면 안되는지에 대한 구체적인 사례를 만들어 금융회사에 전달할 계획”이라고 말했다.

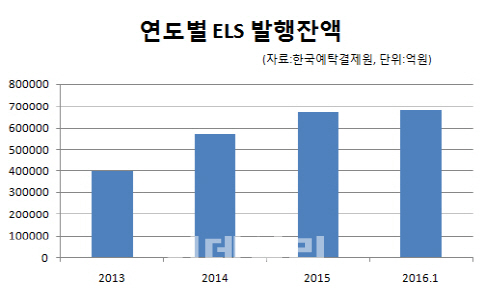

부적합확인서란 투자자 스스로 ‘나의 투자성향과 부적합한 상품에 가입했다’는 것을 확인하는 서류다. 판매직원 권유가 없는 상황에서 고객이 자신이 투자하고자 하는 상품이 자신의 위험등급보다 높다는 사실을 인지하고 있음을 확인할 때 사용하고자 만들어졌다. 그러나 지난해 ELS가 `국민 재테크상품`으로 인기를 끌자 은행권을 중심으로 고객 투자성향과 맞지 않는 ELS를 적극적으로 권유하고도 부적합확인서를 남용해 책임을 회피해왔다는 지적이 제기됐다. 실제 지난해 8월 금감원이 ELT(ELS를 편입한 특정금전신탁) 판매가 많은 은행 4곳을 검사한 결과 투자자의 52%가 부적합확인서를 작성한 것으로 조사됐다.

금융투자업계 고위 관계자는 “상품을 설계하고 판매하는 증권사와 달리 판매만 해주는 은행은 사후관리가 약할 수밖에 없다”며 “부적합확인서 이용비율이 높은 만큼 가이드라인을 촘촘히 만들어 ELS 판매에 주의를 기울여야 한다”고 목소리를 높였다.

![[포토]골프존 파스텔 합창단,지역주민위한 공연](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400127t.jpg)

![[포토]'규탄사하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401162t.jpg)

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

![[포토] 대통령실 입구의 취재진](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400817t.jpg)

![[포토]'긴급 의원총회 참석하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400571t.jpg)

![[포토]'긴박했던 흔적들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400485t.jpg)

![[포토]조국, '국가 비상사태 만든 이는 尹...탄핵해야'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400366t.jpg)

![[포토]尹, '비상 계엄 해제할 것'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400277t.jpg)