|

하지만 어찌된 일인지 송년회 자리는 무겁고 착잡했습니다. ‘케이블, 또다른 진화를 위하여 Cable Able’이란 구호가 머쓱했죠.

최종삼 SO협의회장의 “무.한.도.전(무조건 도와주자, 한 번 더 도와주자, 도와달라고 말하기 전에 도와주자, 전적으로 도와주자)‘이나 기자단 간사인 고성수 내일신문 기자의 ’케이블 만세‘라는 건배사 때문은 아니었습니다.

연말 발표된 이동통신 대기업(SK텔레콤)의 케이블방송 1위 기업(CJ헬로비전) 인수 소식이 충격으로 다가온 점도 있지만, 따지고 보면 우리는 케이블의 몰락을 예견하고 있었는지 모릅니다.

노무현 정부 시절을 거쳐 이명박 정부 초기 통신사들은 IPTV라는 이름으로 유료방송 시장에 진입했는데, 당시 전국사업권 같은 케이블보다 훨씬 유리한 위치에서 시작했죠. 특별법 형태로 말입니다.

이후 통신사들은 기술 진보에 맞춰 서비스를 업그레이드하면서 또 한편으론 결합상품이란 무기로 승승장구하지만, 케이블 회사들은 초고속인터넷이나 이동통신 결합에 사실상 실패하면서 어려움이 시작됐습니다.

정부는 한편으론 케이블이 받는 불합리한 규제를 완화해줬지만, 지난 여름 케이블로선 마지막 보루였던 ‘동등할인(통신상품의 할인율과 방송상품의 할인율을 똑같이 하는 것)’까지 거부당하면서 멘붕이 됐습니다.

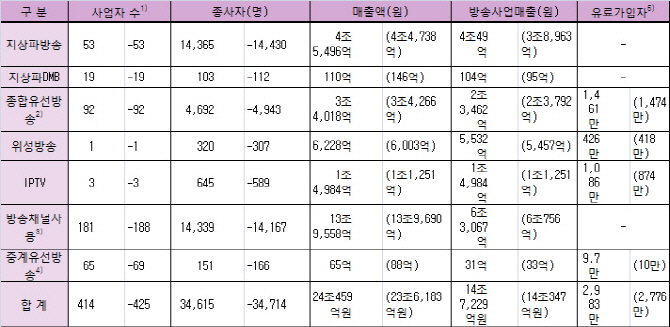

IPTV 매출이 1조4894억원으로 전년대비 33.2% 증가했고 방송채널사용사업자(PP)도 6조3067억원으로 같은 기간 3.8% 늘었죠. DMB를 포함한 지상파 방송사 매출은 2.8% 증가한 4조153억원, 위성방송은 1.4% 늘어난 5532억원이었습니다.

하지만 케이블방송 사업자인 종합유선방송사업자(SO)는 2조3462억원으로 전년대비 1.4% 감소했습니다.

|

SK든, LG든, 티브로드든 누군가는 더 투자해 몸집을 키우고 규모의 경제를 마련해야 할 것 같습니다. SK의 약속이 얼만큼 진정성이 있는 지는 확인할 길이 없지만, 이번 인수합병이 유료방송 구조조정의 신호탄이 될 것은 분명해보입니다.

다만, 세상의 변화라는 게 하루 아침에 눈뜨고 나면 확 바뀌는 건 아닌 듯 합니다.

차기 케이블TV방송협회 회장을 연내에 뽑겠다는 계획도 순조롭게 이뤄졌으면 합니다. 전임 윤두현 협회장의 급작스런 선거 출마로 어수선해졌는데, 시간을 끌면 끌수록 내년 4월 총선이후 또다른 ‘낙하산’ 회장이 올 우려도 있습니다.

|

하동근 PP협의회장은 “지난 10일 이사회 안건으로 차기협회장 선출과 PP협의회의 분리가 있었다”면서 “SO 사장단들의 대승적인 지원을 기대한다”고 했습니다.

PP협의회가 케이블TV방송협회로부터 149억 원정도의 적립금을 받아 나가려는 것은 KT나 스카이라이프 등과 채널공급 협상 등을 할 때 PP협의회 이름으로는 상대하기 어렵다는 이유도 있다고 합니다. 협회 이사진 3분의 2찬성을 받아야 하니, 9명씩으로 동일한 SO 사장단과 PP 사장단의 숫자를 고려했을 때 SO사장 몇몇도 설득해야 하는 거죠.

미디어 생태계에서 콘텐츠를 만드는 PP는 더 세지고 강해져야 합니다. 하지만 ‘난파선’ 위기에 처한, 20년 한솥밥을 먹던 동료의 사정을 보면 PP협의회의 과격한 행동이 외부에 ‘내우외환’으로 비춰지진 않았으면 합니다. 동료의식은 무한고독 시대를 버티는 비타민 같은 것일 수 있으니까요.

![[포토]골프존 파스텔 합창단,지역주민위한 공연](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400127t.jpg)

![[포토]'규탄사하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401162t.jpg)

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

![[포토] 대통령실 입구의 취재진](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400817t.jpg)

![[포토]'긴급 의원총회 참석하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400571t.jpg)

![[포토]'긴박했던 흔적들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400485t.jpg)

![[포토]조국, '국가 비상사태 만든 이는 尹...탄핵해야'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400366t.jpg)

![[포토]尹, '비상 계엄 해제할 것'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400277t.jpg)