인권위는 전기통신사업법(83조 3항)에 있는 ‘전기통신사업자는 수사기관 등이 요청하면 따를 수 있다’는 애매한 조항을 아예 삭제하거나 영장 주의에 포섭되는 형태로 바꾸는 걸 추진 중이다. 그간 통신회사나 인터넷포털 등은 심한 심리적 압박을 느껴 경찰이 요구하면 이용자의 개인정보를 기계적으로 내줄 수 밖에 없었다.

관련 기사)인권위, '통신사찰 논란 전기통신사업법' 개정 추진

하지만 법 개정과 별개로 사업자들도 이용자의 개인정보를 관리하는데 절차적 노력을 더 많이 기울여야 한다는 비판도 만만찮다. 실제로 법원은 최근 ‘개인정보의 수사기관 제공에서 절차적 합리성과 주의 의무를 다하지 않았다’며 NHN(035420)과 A씨 소송에서 A씨 손을 들어줬다.

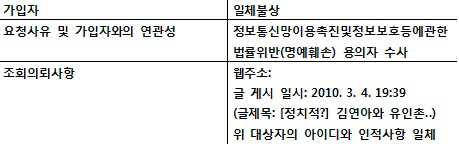

A씨는 네이버 영어강좌 카페에 가입해 활동하다 2010년 3월 밴쿠버 동계올림픽 선수단 귀국 당시 유인촌 문화부 장관이 김연하 선수를 환영하면서 두 손으로 어깨를 두드리자 김 선수가 이를 피하는 듯한 장면을 편집한 사진을 인터넷에서 보고, 이를 카페 유머 게시판에 ‘펌글’로 올렸다. 그 뒤 유 장관이 A씨 등을 명예훼손 혐의로 고소하자 서울종로경찰서장은 같은 해 3월 8일 NHN에 A씨 외 2명의 인적사항을 달라고 요청하게 된다.

이후 종로서는 A씨를 소환해 명예훼손 혐의를 조사했지만 같은 해 4월 28일 유인촌 장관이 고소를 취하해 명예훼손 사건은 종결된다.

하지만 A씨는 NHN이 개인정보에 대한 보호의무를 망각하고 통신자료를 내줘 정신적인 손해를 입었다며 소송을 제기했고, 최근 2심 법원은 A씨에게 위자료 50만원을 지급하라고 판결했다.

|

방통위 이태희 통신기획과장은 “전기통신사업법 83조 3항의 개정 문제와 별개로 현재 시스템상에서라도 기업들이 이용자의 개인정보를 관리하고 수사기관에 제공하는 데 있어 의무를 다했는지 되돌아 봐야 한다”고 말했다.

업계 관계자는 “사이버 범죄 증가로 수사기관의 자료요청이 급증하고 있는데 매 건마다 기업들이 별도 회의를 열고 제공 여부를 판단하기란 쉽지 않다”며 “통신자료 제공도 법원 영장이 있어야 가능하도록 법을 바꿔야 한다”고 말했다.

사이버 범죄가 증가하면서 수사기관의 통신자료 조회는 2009년 687만건에 이어 2010년에는 714만건으로 늘어났다.

![[포토] '금융권 공감의 장' 인사말하는 이병래 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600936t.jpg)

![[포토]경북 국립의대 신설 촉구, '참석자들에게 인사하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600846t.jpg)

![[포토]손태승 전 회장, 영장실질심사 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600794t.jpg)

![[포토]정윤하 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600056t.jpg)

![[포토]내년에 또보자 가을](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600715t.jpg)

![[포토]민주당 민생연석회의 참석하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600655t.jpg)

![[포토] '소상공인 힘보탬 프로젝트' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600583t.jpg)

![[포토]정부, 국무회의에서 세번째 `김여사 특검법` 거부권 건의 의결](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600579t.jpg)

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![[포토]첫 싱글 '라스트 벨'로 돌아온 TWS](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500118t.jpg)

![다우·S&P500 사상 최고치…트럼프 관세에 자동차株 급락[월스트리트in]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112700179h.jpg)