[황두진 서울예술대학교 공연창작학부 교수] 세상 살면서 다른 사람을 온전히 이해한다는 것은 참 어려운 일이다. 더욱이 그 상대가 가족인 경우 기대가 은근히 끼어들어 그런지 더욱 어렵기만 하다. 아니 불가능한지도 모르겠다. 더구나 아버지와 사춘기 아들인 경우는 더욱더 그렇다. 물론 동지애로 잘 지내는 부자지간도 있겠지만 많이들 서로 알 수 없다며 시선을 피한다. 그래서 아마 맹자도 오륜의 첫 번째로 ‘부자유친’을 외쳤나보다.

‘연극열전8’ 세 번째 작품으로 프랑스 극작가 ‘플로리앙 젤레르’의 ‘아들’을 민새롬 연출이 다듬어 막을 올렸다. ‘아들(LE FILS)’은 그의 ‘아버지’와 ‘어머니’에 이은, 가족 3부작의 마지막 작품이다. 2018년 파리 초연 후 2019년 런던 공연에서 갈채를 받은 화제작으로 한국에서는 초연이다.

극은 이혼 후 아들과 사는 안느가 학교를 뒤로 하고 거리를 배회하는 아들 니꼴라를 감당할 수 없어 아빠 피에르에게 보내는 대목으로 시작한다. 아빠 집으로 들어간 니꼴라는 새로운 환경에도 적응 못하고 새엄마와 배다른 동생 사이에서 자신을 방해물로 느끼며 손목에 칼을 댄다. 이 일로 정신병원에서 치료를 받던 니꼴라는 괜찮아졌다고 우기며 집에 돌아와 엄마, 아빠에게 사랑한다고 고백한다. 다만 이후의 반전과 마무리는 새로운 관객을 위해 아끼도록 하겠다.

희곡을 보지 못해 작가와 연출의 작업이 서로 어디까지인지는 모르겠다. 아빠의 집으로 들어간 니꼴라는 쓰레기를 어지르고 거울에 ‘기다리는 죽음’이란 낙서를 쓰며 자신의 속내를 드러내지만, 아빠와 새엄마는 쓰레기가 없는 듯 지낸다. 그러다 문제를 알게 된 아빠 피에르가 아들과 대화를 시작하자 새엄마가 어질러진 물건을 치우기 시작하는 모습으로 인식의 변화를 시각화한 점이 퍽 인상적이다. 거기에 병원 장면의 공간 이동, 그리고 암전 시간을 적절히 배치해 공연의 리듬과 템포를 구축한 연출의 솜씨는 돋보였고 이로서 등장인물의 정서적 흐름이 세밀하게 전달되었다. 또 4개의 방문과 테라스의 창을 활용하여 등퇴장의 리듬을 살려냈고 닫히는 문으로 나타낸 단절의 느낌은 인물 사이의 벽을 구체화하여 고립된 니꼴라의 심리상태를 보여주었다. 다만 매끄러운 번역에도 불구하고 가끔 등장하는 더빙 말투의 대사가 정서적 표현의 섬세함을 가로막는 아쉬움을 남긴다.

얼핏 어디선가 들어본 누구네 집 이야기 같지만 그 속내는 각자 절실했으며 그렇기에 관객 역시 자신의 입장에서 아들, 엄마, 아빠, 새엄마의 이야기를 각각 읽어낼 수 있었다. 까닭은 모두들 누군가의 아빠나 엄마이자 또 아무개의 아들이나 딸이기 때문일 것이다. 하지만 ‘아들’이란 제목에도 불구하고 보고나니 아빠 피에르의 모습이 크게 남는다. 그것은 아직도 두 아들과 줄다리기를 하는 내 상황과 겹치기 때문일 수도 있고 마지막 아빠의 회한이 가슴에 남아 그럴 수도 있으나 무엇보다도 아빠 이석준의 호흡과 집중력이 빚어낸 피에르의 모습이 강력하기 때문일 것이다.

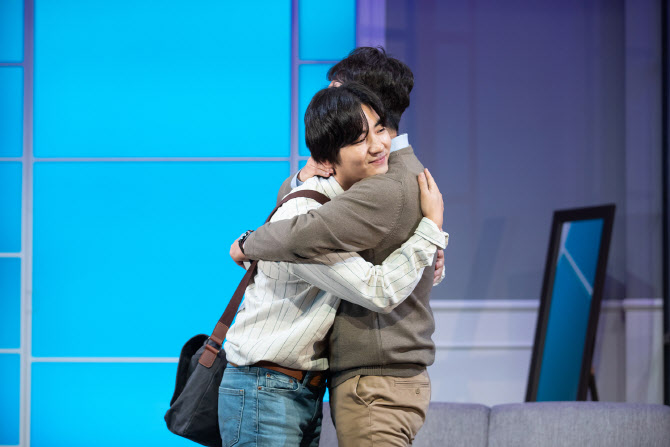

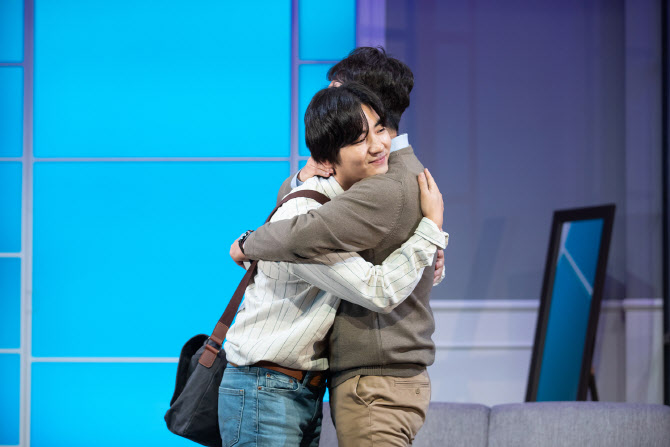

| | 연극 ‘아들’. (사진=(주)연극열전) |

|

| | 연극 ‘아들’. (사진=(주)연극열전) |

|

| | 연극 ‘아들’. (사진=(주)연극열전) |

|

![[포토]환율은 오르고 코스피-코스닥 하락](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111101008t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100375t.jpg)

![[포토]2025학년도 수능 3일 앞으로](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100917t.jpg)

![[포토]미국 대선 영향, 비트코인 8만1000달러 돌파](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100878t.jpg)

![[포토] 29회 농업인의날](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100842t.jpg)

![[포토]김장나눔 펼치는 함영주 회장과 하나금융그룹 임직원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100765t.jpg)

![[포토]'발언하는 손경식 회장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100640t.jpg)

![[포토]최고위, '모두발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100624t.jpg)

![[포토]마다솜,통산 4승 만들어준 넘버원 볼](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100280t.jpg)

![[포토]여·야·의·정 협의체 1차 회의, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100253t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100375h.jpg)

![당일배송·전 차종 수리…BMW 그룹 韓 '1등 서비스'의 비밀은[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111101148h.jpg)