|

|

서울 성동구에 거주하는 이지영(34)씨는 출산 6개월 전부터 산후조리원을 고르느라 진땀을 뺐다. 이씨는 여러 산후조리원을 방문해 직접 살펴보고 온라인 커뮤니티에 올라 온 후기를 비교한 후 결국 2주에 235만원짜리 산후조리원으로 결정했다.

“남편이나 친정, 시댁 부모님들도 모두 일하시니 아기 낳자마자 도움받을 곳은 산후조리원이 유일해요. 그나마 가까운 지역에서는 가장 싼 곳이에요.”

출산비용 1000만원 시대다. 산전검사·아기용품·병원 수술비 등으로 인해 육아를 시작하기도 전에 ‘베이비푸어(임신과 출산 ·육아에 들어가는 비용 부담으로 인해 경제적 어려움을 느끼는 가정)’가 되기 십상이다. 이 가운데 가장 큰 비용을 차지하는 항목이 산후조리원이다.

2주 평균 이용료가 228만원

보건복지부에 따르면 올해 상반기 전국 산후조리원의 평균 이용요금은 2주 기준으로 일반실 약 228만원, 특실 약 298만원이다. 서울에서는 강남구가 가장 비싸다. 평균 약 542만원으로 가장 낮은 노원구(약 223만원)의 2배 이상이다.

산모 마사지, 개인 좌욕기 추가 등 산후조리원이 제공하는 부가 서비스가 더해지면 요금은 더 올라간다.

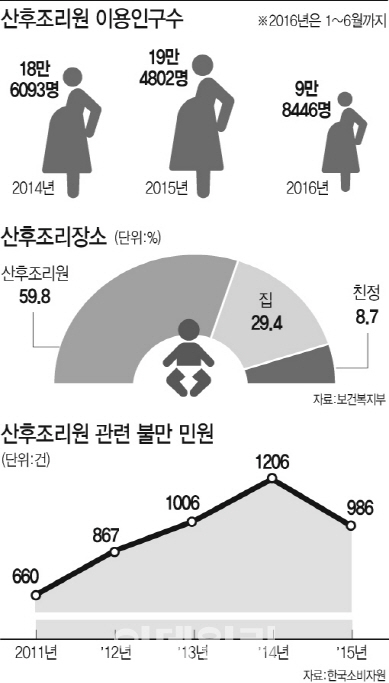

비싼 가격에도 불구하고 산후조리원의 인기는 높다. 보건사회연구원이 지난 7월 발표한 ‘2015년 전국 출산력 및 가족보건·복지실태조사’에 따르면 임산부 5명 중 3명(59.8%)은 산후조리원을 이용한다. ‘본인 집’(29.4%)에서 산후조리를 하는 임산부보다 2배 이상 많은 수치다.

임산부들의 산후조리원 부담을 줄이기 위한 정부 차원의 노력은 미흡한 수준이다.

정부는 지난해 8월부터 전국의 산후조리원 이용요금을 홈페이지에 공개하고 있다. 산후조리원간 가격경쟁을 유도해 이용료를 끌어내리기 위한 조치다.

복지부 관계자는 “이용요금 공개로 자연스럽게 가격 재조정 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다”며 “아직은 요금 공개 사실이 대중에 널리 알려지지 않은 만큼 시장에 영향을 미치기 까지는 좀 더 시간이 걸릴 것으로 보고 있다”고 말했다.

그러나 이용료 공개만으로는 가격을 끌어내리기 쉽지 않아 보인다. 임산부들이 산후조리원을 선택하는 데 있어 비용 뿐 아니라 거리, 위생 및 각종 서비스를 복합적으로 고려하기 때문이다.

지방자치단체 차원에서 지역 주민들의 산후조리원 비용 부담을 낮추기 위한 노력도 나타나고 있다.

|

임산부들에게 인기 있는 일부 산후조리원들은 수용 가능 인원을 초과해 예약을 받고 막상 만실이 되면 일방적으로 입실 거부 통지를 하는 등 횡포를 부리기도 한다.

이용자들에게 불합리한 계약조건을 강요하거나 마사지 등 유료서비스를 강매하다시피 하는 곳도 있다. 최근 첫 아이를 낳고 산후조리원을 이용한 김모(34)씨는 “지인들의 방문은 철저히 제한하고 성장앨범 업체·손발 조형물 제작 업체 등은 매일 같이 방문을 허용하는 행태는 납득하기 힘들다”고 말했다.

한국소비자원에 따르면 산후조리원 관련 불만 민원은 2011년 660건에서 지난해 986건으로 4년새 49%(326건) 증가했다.

민원 내용의 상당 부분은 계약 해지나 중도 퇴원 시 환불 거절 등 계약금과 이용요금 문제다. 공정거래위원회가 지난 2013년 산후조리원의 불공정약관 조항을 시정조치했으나 약관의 모호성 등으로 여전히 문제가 발생하고 있다는 지적이 나온다. 이마저도 업체의 초과예약으로 인한 피해 보상 등의 규정은 따로 마련돼 있지 않아 피해가 반복되고 있다.

보건당국은 모자보건법 시행규칙을 일부 개정해 전국의 산후조리원을 3년 주기로 평가한 뒤 결과를 공개하겠다는 계획이다.

개정안에 따르면 산후조리업자는 서비스 항목과 내용, 이용요금 체계, 중도해약 환불기준 등을 의무적으로 고지해야 한다.

이 연구원은 “정부가 큰 틀을 잡아주고 산후조리원에 연관된 이익집단들의 합의를 통해서 문제점들을 개선해나가다 보면 산후조리원의 순기능을 잘 발휘할 수 있을 것”이라며 “정부에서 필수 서비스를 구분해 표준 가격 등을 고시하거나 공공산후조리원이 민간업체들에 대한 일종의 모델 역할을 담당하는 등의 방안을 고려해 볼 수 있다”고 말했다.

|

![[포토]골프존 파스텔 합창단,지역주민위한 공연](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400127t.jpg)

![[포토]'규탄사하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401162t.jpg)

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

![[포토] 대통령실 입구의 취재진](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400817t.jpg)

![[포토]'긴급 의원총회 참석하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400571t.jpg)

![[포토]'긴박했던 흔적들'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400485t.jpg)

![[포토]조국, '국가 비상사태 만든 이는 尹...탄핵해야'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400366t.jpg)

![[포토]尹, '비상 계엄 해제할 것'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400277t.jpg)