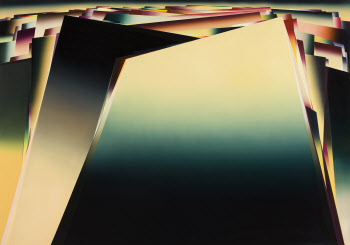

| | 정보영 ‘바라보다’(사진=이화익갤러리) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 어두운 데선 한 가닥 빛에 의존할 수밖에 없다. 본능적으로 그 옅은 흔적을 좇는다. 그렇게 시선까지 어둡게 만든 뒤에야 눈앞의 것들이 비로소 잡힌다.

작가 정보영(47)은 어둠과 빛, 그들의 속성을 가장 잘 이해하는 작가 중 하나다. 먼 데서 끌어오는 것도 아니다. 소박한 사물 몇 점이 전부인 어느 흔한 공간을 열어두고 자연광 혹은 조명광 한 줌으로 미묘한 빛살의 흐름을 이끈다. “텅 빈 공간 혹은 사물에 드리워지는 빛, 시간에 따른 대기 색조의 변화만큼 그리기에 대한 충동을 주는 요소는 없었다”는 독백은 하루이틀에 완성된 게 아닐 거다. 무려 20여년, 그이의 화면을 지배해온 게 빛과 그림자였으니.

‘바라보다’(Looking·2020)의 배경은 충북 청주 한 미술관이란다. 오랜 시간 관찰한 공간에 책상을 들이고 의자를 놓고 작은 불 하나 켜고, 그렇게 연출한 장면을 카메라로 담은 뒤 그림으로 재현했다고 했다. 붓끝이 만드는 부드러운 ‘빛의 결’이 작가의 장기다. 밝고 어두운, 가장 기본적인 회화의 조건으로 가장 결정적인 화면을 만들고 있다.

27일까지 서울 종로구 율곡로3길 이화익갤러리서 여는 개인전 ‘빛의 결, 창을 열다’(Light Rays, Upon the Window Opened)에서 볼 수 있다. 캔버스에 오일. 145.5×97㎝. 작가 소장. 이화익갤러리 제공.

![[포토]환율은 오르고 코스피-코스닥 하락](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111101008t.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100375t.jpg)

![[포토]2025학년도 수능 3일 앞으로](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100917t.jpg)

![[포토]미국 대선 영향, 비트코인 8만1000달러 돌파](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100878t.jpg)

![[포토] 29회 농업인의날](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100842t.jpg)

![[포토]김장나눔 펼치는 함영주 회장과 하나금융그룹 임직원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100765t.jpg)

![[포토]'발언하는 손경식 회장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100640t.jpg)

![[포토]최고위, '모두발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100624t.jpg)

![[포토]마다솜,통산 4승 만들어준 넘버원 볼](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100280t.jpg)

![[포토]여·야·의·정 협의체 1차 회의, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24111100253t.jpg)

![당일배송·전 차종 수리…BMW 그룹 韓 '1등 서비스'의 비밀은[르포]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111101148h.jpg)

![[포토]'이보미 골프 갤러리'오픈](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24111100375h.jpg)