|

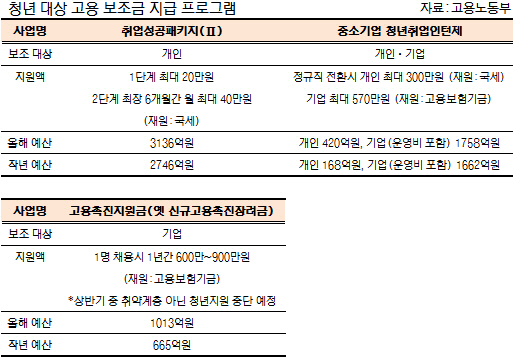

취업 지원금은 정부가 사업자가 아닌 취업자에게 직접 주는 대표적인 보조금이다. 제조생산직의 경우 인턴이 정규직 전환 후 1개월 근속 시 60만원, 6개월 후에는 90만원, 1년이 지나면 150만원 등 1년간 최대 300만원을 지원한다. 물론 사업자에게는 6개월 지속 고용 시 195만원, 12개월 후에는 추가로 195만원을 주는 등 총 390만원의 정규직 전환금이 지급된다. 청년보다 사장님에게 가는 보조금이 더 많은 구조다.

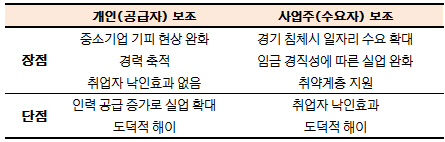

정부가 이처럼 사업주에게 주던 고용 보조금을 돌려 취업자에게 더 주는 방식으로 정책 전환을 검토하고 있다. 기업들이 고용 보조금을 청년 일자리를 늘리는 데 쓰기보다는 임금을 줄이는 등 노동비용 절감 수단으로만 활용하고 있다는 지적에서다.

하지만 고용 효과에 대한 통계조차 명확하지 않은 상황에서 급격한 방향 전환은 경계해야 한다는 목소리가 적지 않다. 보조금을 직접 받는 대상을 구체적으로 설계해서 제한적으로 지급해야 한다는 얘기다.

|

본지가 16일 단독 입수한 고용노동부의 정책 연구용역 보고서인 ‘고용보조금 제도의 효과성 제고를 위한 개편 방안’에 따르면 취업자에게 직접 보조금을 주는 경우는 △일자리 경험을 쌓기 위한 청년층 지원 △만성적으로 구인난을 겪고 있거나 국가가 전략적으로 지원할 필요가 있는 산업 분야 지원 등에 한해 실효성이 있다고 지적하고 있다.

단, 모든 중소기업이 대상은 아니다. 기술력을 갖춘 ‘강소기업(hidden champion)’이지만 낮은 인지도로 인해 일자리 부족 현상을 겪는, 이른바 ‘인력 미스매치’가 있는 기업으로 한정해야 한다고 보고서는 제안하고 있다. 경험을 꾸준히 쌓거나 인적네트워크를 축적할 수 있는 곳이라면 정부 보조금이 끊기더라도 청년이 직장을 오래 다닐 가능성이 커진다는 것이다.

보고서 대표집필자인 전병유 한신대 교수는 “보조금을 개인에게 지급하려면 보편적으로 누구에게나 줄 게 아니라 지원대상을 잘 선별해야 한다”면서 “잘 알려지지 않았지만, 대기업 못지않은 기술력을 갖춘 강소기업에 청년들이 가도록 한시적으로 개인 지원을 할 필요가 있다”고 말했다.

반면 경기 침체나 대규모 구조조정이 우려될 경우는 고용 보조금을 사업주에게 지원하는 게 바람직할 수 있다. 경기가 나쁘면 사업주가 일자리를 줄일 가능성이 커서다. 이때 취업자에게 보조금을 주면 취업하려는 사람이 많아져 오히려 실업을 늘리는 부작용이 발생한다. 하지만 사업자에게 보조금을 지급하면 기존 일자리를 유지할 여유가 생긴다는 얘기다.

|

청년에게 제한적으로 보조금을 지급하더라도 집행 관리를 강화하는 것도 중요한 과제다. 청년인턴제를 통한 정규직 전환 지원금만 해도 사업주가 정부 보조금만큼 임금을 줄이면서 청년에게 혜택이 돌아가지 않는 경우가 나오기도 했다. 고용부 관계자는 “고용 보험료 등으로 청년 임금 수준을 추정해보긴 하지만, 정확한 임금 규모를 알 수 없는 한계가 있다”면서 “제한된 인원으로 모든 사항을 들여다보기도 어렵다”고 말했다.

이에 대해 김동원 고려대 경영학과 교수(국제노동고용관계학회장)는 “노동시장에 돈을 뿌리는 방식은 기본적으로 부작용이 발생할 수밖에 없다”면서 “채용, 활용, 지원종료 단계로 나눠 구체적인 고용 현황을 보고하는 등 적극적인 관리가 필요하다”고 조언했다.

▶ 관련기사 ◀

☞ [단독]‘엉터리 통계’근거로 실업청년 돈 주겠다는 정부

☞ 일자리 잃은 韓청년…90년대 日청년 '닮은꼴'

☞ 청년들의 비명…실업률 12.5% 역대 최고(종합)

☞ 더민주 “사상최악 청년실업률, 실효성 없는 정책 탓”

![[포토] 조사 마친 윤석열 대통령](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501678t.jpg)

![[포토] 코스피, 코스닥 내림세...](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501243t.jpg)

![[포토]'내란 우두머리 피의자' 윤석열 대통령 공수처로 이동](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501058t.jpg)

![[포토] 네스프레소 2025 캠페인 론칭 토크쇼](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501014t.jpg)

![[포토] '와일드무어' 미디어 행사](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011501005t.jpg)

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[속보] 뉴욕증시, 예상치 밑돈 CPI·호실적에 급등](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011600047h.jpg)