[이데일리 조진영 기자] ‘진실은 침몰하지 않는다’는 글귀가 쓰인 하얀색 티셔츠에 색색의 실로 수를 놓았다. 수 백명의 생명을 앗아간 세월호 참사에서 희생된 아이들의 이름이었다. “이거 생각보다 오래 걸려요.” 바느질을 멈춘 ‘완준이 엄마’는 기자에게 휴대폰을 내밀며 웃어 보였다. “우리 아들 예쁘죠?” 스키장에서 보드를 타는 완준 군의 모습이 담긴 사진이다.

|

지난 1일 찾은 국회 본청 2층 주 출입구 앞에서는 자식을 가슴에 묻은 어머니, 아버지들이 있었다. 이들은 아이들이 왜 제대로 된 구조를 받지 못했는지를 알기 위한 세월호 특별법 제정을 촉구하며 농성 중이다. ‘예은이 아빠’ 유경근 세월호 가족대책위원회 대변인은 19일째(4일 현재 기준 21일째) 곡기를 끊은 채 자리를 지키고 그 옆에는 하루 단식에 참여한 다른 아버지들이 있다. 이날은 7반 아이들의 아버지들이 일일단식 당번이었다.

오후 3시께 기자가 조심스럽게 취재를 요청했지만 언론에 대한 불신의 벽은 높았다. 제대로 된 답을 듣지 못하고 가만히 앉아있길 30 여분째. 한 아버지가 “뭐가 궁금한가요?”라며 말을 건냈다. “취재 잔뜩 해가면 뭐해. 기사도 안 나가고 힘만 빠지는데..”라며 한숨을 쉰 뒤였다. ‘성국이 아빠’는 “팽목항에 있을 때 눈으로 보고 있는 상황과 보도가 많이 달라 아무도 믿지 못했다”며 “이해해달라”고 말했다. ‘근형이 아빠’ 이필윤 씨는 “신문보다 방송의 힘이 세다고 생각한다. 그런데 공중파 방송3사 중 단 한 군데도 제대로 내보내 주지 않는다”고 토로했다.

부모들은 아이들이 살아 있었으면 누렸을 당연한 것들을 생각했다. 정 씨는 얼마 전 동수 군에게 주민등록증 발급통지서가 나왔다고 말했다. 사고 후에도 한동안 사망신고를 하지 않았기 때문이다. “우리 때나 지금이나 똑같아요. 주민등록증 안 나온 친구들은 나온 친구를 부러운 시선으로 보고 그런 거지. 뭐.” 정 씨는 명예 주민등록증을 만들어 아들의 유골함 옆에 넣어줬다. ‘완준이 엄마’는 국회 본관 출입구를 지키고 있는 의경들을 보며 벌써부터 군대 걱정을 했던 아들을 떠올렸다. “군대 안 간다는 소리는 안 하더라고”라고 말하는 목소리가 희미하게 떨렸다.

“가을까지 있어야할 수도 있어..”

국회 방호처 직원들과는 간간이 작은 문제로 부닥쳤다. 오후 7시 30분께는 방호처 직원들이 “빨랫줄을 걷어달라”고 찾아오면서 마찰이 벌어졌다. 이날 낮 김태흠 새누리당 의원이 당 의원총회에서 “국회에서 저렇게 있는 것은 바람직하지 않다. 어디 뭐 노숙자들 있는 그런…”이라고, 발언한 직후인 만큼 가족들은 반발했다. 가족들과 함께 릴레이 단식 중이던 정청래 새정치민주연합 의원이 다가가 “제가 못하게 했다고 전해 달라”고 말한 후에야 방호처 직원들은 자리를 떴다. 그러나 가족들은 자신들 때문에 교대로 밤을 새는 직원들의 모습에 “고생한다”라고 말을 건내는 것도 잊지 않았다.

이튿날 2일 국회의 아침은 빨랐다. 새벽 5시 반부터 모기장을 뚫은 햇살이 환히 비췄다. 어머니 한 분이 새벽 사이 국회 본청 앞 청동상의 손목에 노란색 리본을 매달아 놓은 것이 눈에 띄었다. 그러나 그 리본도 방호처 직원들에 의해 다시 어머니들 손으로 돌아오고 말았다.

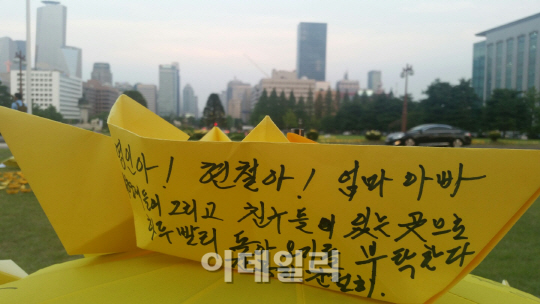

유 대변인이 자리를 뜬 사이 식사를 마친 아버지들은 서둘러 자리 정리에 나섰다. 바람이 세게 불어서 모기장이 휘청거렸기 때문이다. 종이접기를 위해 놓은 노란색 에이포(A4)용지도 하늘을 날았다. ‘순범이 엄마’ 최지영씨는 “가을까지 있어야 할 수도 있어. 일단 비부터 피해야지”라며 모기장을 접었다. 실종자 수색 작업을 멈추게 했던 야속한 태풍이 이곳을 향하고 있었다.

▶ 관련이슈추적 ◀

☞ 새누리, 7·30 재보선 압승

![[포토]의정갈등에 피해는 환자에게…](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200764t.jpg)

![[포토]사랑의열매, '희망2025나눔캠페인' 시작… 목표액 4497억원](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200776t.jpg)

![[포토] 서울 중장년 동행일자리 브랜드 선포](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200708t.jpg)

![[포토]'본회의장 향하는 추경호 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200677t.jpg)

![[포토]표정 어두운 우원식 국회의장, '오늘 예산안 상정 안 해'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200559t.jpg)

![[포토] 화학물질저감 우수제품 발표하는 이병화 환경부 차관](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200532t.jpg)

![[포토]교보생명 광화문글판, 유희경 시인 ‘대화’로 새단장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200500t.jpg)

![[포토]우정사업본부, 2025 연하우표 발행](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200431t.jpg)

![[포토]비상의원총회, '대화하는 추경호-조정훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120200384t.jpg)

![[단독]내년 전세대출에 DSR 적용 안한다…銀 ‘자율규제’로](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120201074b.jpg)

![[속보]미국, 대중국 첨단반도체 수출규제 추가…HBM 포함](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120201250h.jpg)