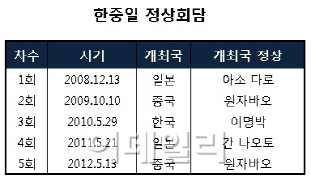

한중일 정상회담은 2008년 한국 중국 일본과 합의해 매년 정례적으로 개최해오던 국가정상급 회의다. 동아시아의 평화와 안정에 기여하고 경제협력 및 관계개선, 재난대책 강화 등을 목적으로 한다.

|

박근혜 정부는 출범 이후 일본군 위안부 문제를 놓고 일본 아베 정부와 대립각을 세우고 있지만 한일 관계 정상화에 대한 의지는 명확해 보인다. 양자 회담은 부담스럽지만 한중일 정상 회담을 통한 만남은 적극적인 의지를 보이고 있다.

최근 복잡해지고 있는 동북아 정세를 고려하면 박근혜 정부 입장에서는 한중일 협력관계를 통해 외교적 운신의 폭을 넓히고 국가 이익을 도모하는 등의 실리를 생각하지 않을 수 없다.

한일 양국은 지난달 말 서울에서 열린 차관급 협의에서도 올해 초에는 한중일 외교장관회담 개최가 필요하다는 데 입장을 같이 했다.

박 대통령은 지난달 중국 베이징에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC)정상회담을 마친 후에도 중국측에 한중일 3국 정상회담을 제안한 바 있다. 또 연내 3국 외교장관회담을 제안하는 등 적극적인 행보를 보였다.

중국 입장에서는 일본과의 긴장을 완화하는 것이 국익에 이롭다고 판단하면서도 중국내 정치적인 요구와 상충되기 때문에 미온적인 태도를 취할 수밖에 없는 상황이다.

하지만 3국간 얽히고설킨 이해관계는 오히려 3국 정상회담의 가능성을 높이는 요인이 될 수 있다. 양자회담은 더 어려워질 수밖에 없고 대화의 숨통은 틀 필요성이 더 높아질 밖에 없기 때문이다.

조양현 국립외교원 아태연구부 교수는 “지난 2년간 열리지 못한 한중일 정상회의가 성사된다면 과거사 관련 우리의 정책 일관성은 유지하면서 한-일 정상 간에 주요 현안을 논의했다는 적극적인 의미 부여가 가능할 것”이라고 분석했다.

▶ 관련기사 ◀

☞ [광복70년]조선이나 지금이나 4색 당파…‘통합·공존·소통 리더십’ 절실

☞ [광복70년]美中·美露·中日 ‘新 냉전시대’…한국이 동북아 평화 열쇠

☞ [광복70년]고사 직전 제조업 ‘규제완화·내수활성화’ 링거 꽂아야

☞ [광복70년]“부자·기업 지갑 열게해야 일자리 늘고 내수 살아난다”

☞ [광복70년]상반기…中企 홈쇼핑 신설, 하반기…공공기관 통폐합

![[포토] '금융권 공감의 장' 인사말하는 이병래 회장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600936t.jpg)

![[포토]경북 국립의대 신설 촉구, '참석자들에게 인사하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600846t.jpg)

![[포토]손태승 전 회장, 영장실질심사 출석](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600794t.jpg)

![[포토]정윤하 등장](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600056t.jpg)

![[포토]내년에 또보자 가을](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600715t.jpg)

![[포토]민주당 민생연석회의 참석하는 이재명 대표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600655t.jpg)

![[포토] '소상공인 힘보탬 프로젝트' 발표](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600583t.jpg)

![[포토]정부, 국무회의에서 세번째 `김여사 특검법` 거부권 건의 의결](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112600579t.jpg)

![[포토] 이즈나 데뷔](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500181t.jpg)

![[포토]첫 싱글 '라스트 벨'로 돌아온 TWS](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112500118t.jpg)

![[속보]트럼프 관세 엄포에도…다우·S&P500 사상 최고치](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112700117h.jpg)