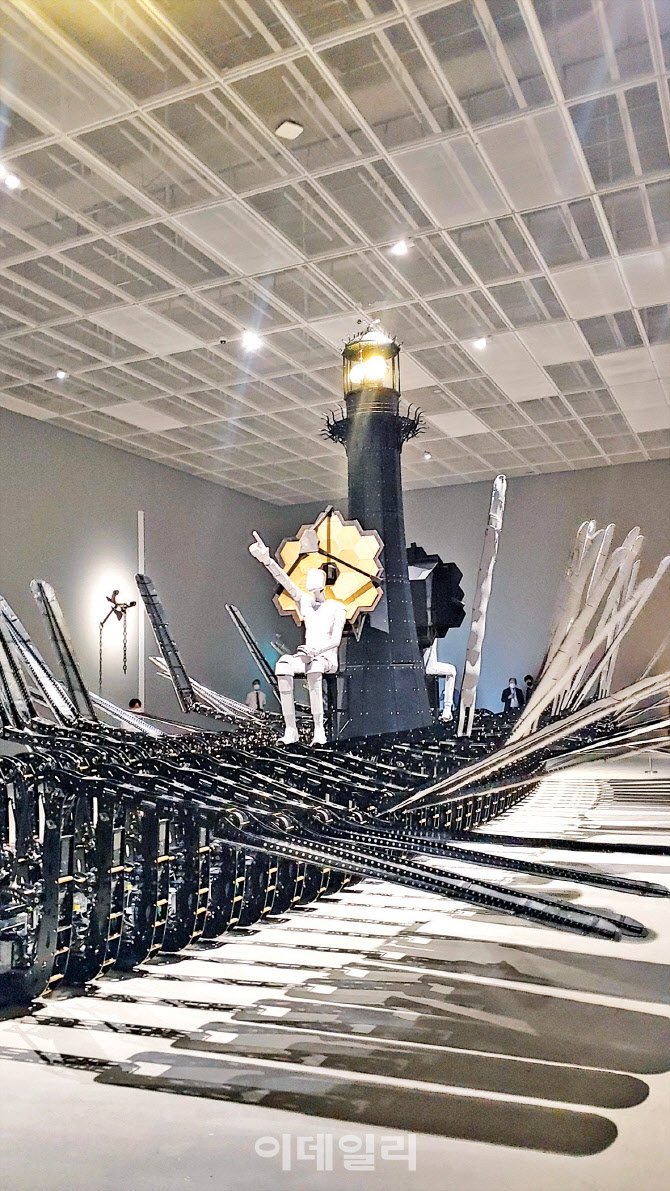

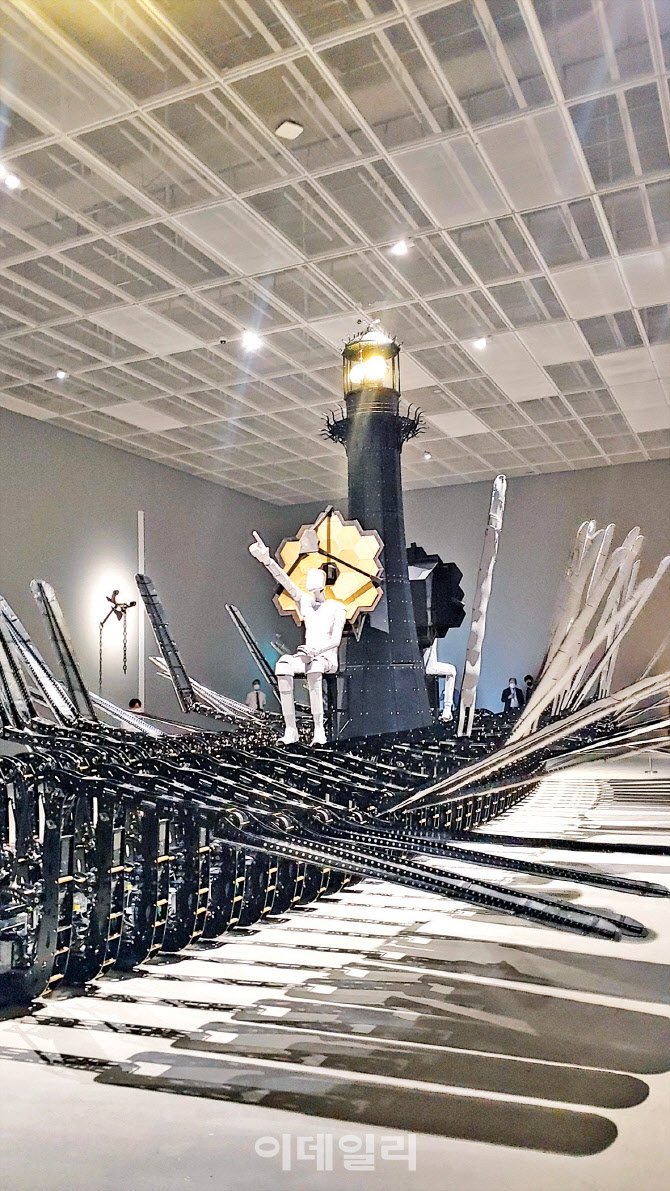

| | 작가 최우람이 국립현대미술관 ‘MMCA 현대차시리즈 2022: 최우람의 작은 방주’ 전에 내놓은 자신의 작품 ‘작은 방주’(2022·210×230×1272㎝) 앞에 섰다. 1990년대 초부터 정교하고 아름답게 설계한 기계가 움직임과 서사를 보여주는 ‘기계생명체’(anima-machine)를 만들어왔다. 작가 뒤로 곧추선 35쌍 70개의 노가 어느 순간 공간을 휘젓기 시작하면 최대 폭은 7.2m까지 늘어난다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 문득 궁금해졌다. 기계를 생명처럼 다루는 게 어려울까, 생명을 기계처럼 다루는 게 어려울까. 결국 관건은 ‘어떻게 움직이게 하느냐’일 텐데. 앞쪽이라면 기계가 전혀 기계스럽지 않은, 생명이 하는 율동미를 내보이는 게 핵심일 거다. 뒤쪽이라면 생명인데도 한계가 없는 듯, 영원히 멈추지 않는 기계의 영원성을 부여하는 게 핵심일 거고. 그런데 여기, 쿨렁쿨렁 움직이는 거대한 기계덩어리를 보고 있자니 말이다. 기계와 생명, 양쪽을 재고 따지는 단계는 훌쩍 넘어선 ‘고차원 세계’가 보이는 거다. 그 경계에 선 긋는 일 따위는 아주 하찮게 여겨지는.

이 장면부터 보자. 12∼13m는 족히 돼 보이는 천장에 ‘검은 새’ 세 마리가 유유히 날고 있다. 분명 노리는 게 있을 거다. 아마 바닥에 납작하게 앉았다가 무릎 세워 일어나길 물결처럼 반복하는 18명의 지푸라기 인간들이 아닐까. 아니다. 엄밀하게 말하면 이들이 어깨에 짊어진 원탁 위로 굴러다니는 ‘지푸라기 머리’에 관심이 있는 거다. 오래전 시골에서 아이들이 축구공 대신 차대며 들판을 누비던 그 공을 빼닮은 ‘머리’. 그런데 가만히 보니, 원탁을 움직이는 지푸라기 인간들에겐 머리가 없지 않은가. 결국 이 상황은 공 같은 지푸라기 머리를 서로 차지하려는, 유희처럼 보이는 사투였던 셈이다.

| | 최우람의 ‘원탁’(2022·110×450×450㎝). 18명의 지푸라기 인간들이 누구의 것인지도 모르는 ‘머리’가 굴러다니는 원탁을 어깨에 짊어진 채 앉았다 일어나길 반복하고 있다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

덩치와 규모에 비해 소소한 작품명인 ‘원탁’(2022·110×450×450㎝)과 ‘검은 새’(2022·가변설치)란 조각설치작품은 작가 최우람(52)이 ‘기계생명체’로 꾸려낸 대작 중 한 점이다. 국립현대미술관이 서울 종로구 삼청로 서울관에 꾸린, ‘MMCA 현대차시리즈 2022’의 대상자로 뽑은 작가의 개인전 ‘작은 방주’에 나왔다. 한 점이라고 뭉뚱그리기엔 영 미안한 대형조각·설치작품을 앞세워, 영상과 드로잉 등 53점을 내놨다. 이 중 49점이 신작이다.

| | 국립현대미술관 ‘MMCA 현대차시리즈 2022: 작은 방주’ 전 전경. 최우람의 ‘원탁’(2022·110×450×450㎝·아래)과 ‘검은 새’(2022·가변설치)를 한 작품처럼 연결했다. 18명의 지푸라기 인간이나 세 마리의 검은 새, 누구에게도 가지 않은 채 돌돌 굴러다니는 ‘머리’를 놓고 벌이는 처절한 움직임처럼 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

방주에 선장이 두 사람인 까닭은 최 작가는 기계에 생명을 주입하는, 아니 기계와 생명을 결합하는 작업으로 입지를 다져왔다. 이른바 ‘아니마머신’(anima-machine·기계생명체)을 ‘창조’해낸 것도 그다. 단순히 ‘기계가 움직인다’뿐만 아니라 인간의 서사까지 엮어냈으니까. 국립현대미술관에선 이미 ‘데뷔’를 했더랬다. 2013년 서울관 개관 당시 꿈틀대는 애벌레를 형상화한 기계생명체 ‘오페르투스 루눌라 움브라’(2013)를 꺼내놓은 적이 있다.

최 작가가 ‘움직이는 조각’을 파고든 건 30여년 전으로 거스른다. 조각을 전공하던 학부시절부터라니까. “살아있다는 게 움직임의 가장 중심”이란 생각을 일찌감치 했다는 거다. 세월이 흐르면서 생각도 흘렀다. “모든 움직임에는 욕망이 있고, 그 욕망을 읽어내는 게 중심”이라고. 발음도 쉽지 않은 ‘어려운 작품명’이 계속 튀어나왔던 것도 그 때문이란다. “인간의 욕망이 생명을 갖는다면 어찌 움직일까를 상상하다 보니 그 생명체가 흔히 아는 단어는 아닌 듯해, 일부러 라틴어에서 따온 이름을 붙였다”고 했다.

| | 최우람의 조각설치작품 ‘작은 방주’(2022) 부분. 길이 12.7m에 걸친 35쌍 70여개의 노가 일제히 ‘펄럭이는’, 이른바 ‘방주의 춤’을 추고 있다. 중앙에 세운 5.5m 높이 ‘등대’를 기준으로, 우주망원경 ‘제임스웹’을 아우라처럼 두르고 각기 다른 방향을 가리키고 앉은 두 명의 선장이 보인다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

그렇다면 이번 전시작은 어찌된 건데. ‘원탁’도 그렇지만 특히 표제작인 ‘작은 방주’(2022)는 지극히 평범한 타이틀이 아닌가. “팬데믹을 지내면서 생각이 바뀌더라. 과학·의학이 발달해도 인간은 늘 육체로 위기에 맞닥뜨리고 있지 않은가.” 그렇게 2022년에도 인류에겐 여전히 방주가 필요하겠다 싶었고, 그 현상이 자명하니 더이상 라틴어 이름을 고민할 이유가 없어졌단 뜻이다. “방주를 타는 순간 우린 난민이 된다. 하지만 누구는 타고 못 타고, 뭐는 싣고 못 싣고에 따라 또 다른 차별과 선택이 생길 거고. 어차피 모두 못 태울 테니, 그래서 ‘작은’ 방주가 됐다.”

| | 최우람의 ‘작은 방주’(2022) 부분. 날개를 접은 새처럼 배를 감싸던 노가 어느 순간 공간을 휘젓기 시작하면 최대 폭이 7.2m까지 늘어나는데, ‘방주의 춤’이라 불리는 일사불란한 ‘노의 군무’는 등댓불을 신호 삼아 장장 20여분간 이어진다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

하지만 전시장에 던져진 작품은 그저 당황스러울 뿐이다. 결코 작지도, 평범하지도 않을뿐더러, 예의 그 ‘움직임’이 시선을 압도해서다. 일단 규모. 35쌍 70개의 노로 선체를 대신한 철제프레임은 길이가 12.7m, 아예 등대까지 들인 배의 높이는 5.5m에 달한다. 날개를 접은 새처럼 배를 감싸던 노가 어느 순간 공간을 휘젓기 시작하면 최대 폭이 7.2m까지 늘어나는데, ‘방주의 춤’이라 불리는 일사불란한 ‘노의 군무’는 등댓불을 신호 삼아 장장 20여분간 이어진다.

| | 최우람의 ‘작은 방주’(2022) 부분. 12.7m에 달하는 철제프레임에, 선체를 대신한 35쌍 70개의 노가 일제히 ‘펄럭이는’ 이른바 ‘방주의 춤’을 연출하고 있다. 국립현대미술관 ‘MMCA 현대차시리즈 2022: 최우람의 작은 방주’ 전에 나온 표제작이자 대표작이다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

특이한 건 방주에 앉은 선장이 둘이란 것. 그럼에도 정작 배를 진두지휘하는 건 ‘제임스웹’이란 우주망원경이다. 택배상자로 만들어 선체에 매달았다. 이쯤 되면 대략 ‘그림’이 나오지 않는가. 당장의 현실보다 먼 미래를 내다보는 도구를 나침반으로 삼는, ‘방향상실의 시대’를 블록버스터급 장비와 드라마로 구현한 거다. 그럼에도 작가의 ‘변’은 무심해서 섭섭할 정도다. “인류가 방향을 상실하지 않았던 시대가 있었나. 욕망이 충돌해서다. 자유도 원하고 평등도 원하지만 둘은 항상 부딪치게 돼 있다. 차라리 욕망을 공유한다면 즐거운 일이 더 많아질 텐데.”

코로나19 의료진 방호복, ‘꽃’으로 피어내다

‘방주’로 놀란 가슴은 ‘꽃’으로 진정시킬 수 있다. 하얀 꽃(‘하나’ 2020·250×250×180㎝)과 빨간 꽃(‘빨강’ 2021·223×220×110㎝)이 ‘시대상’을 피워낸다. 코로나19 의료진이 착용한 방호복 재질인 ‘타이벡’ 섬유로 제작한 꽃이라니. 소재가 뭐든 부스럭대며 피고 지기를 반복하는 ‘움직임’은 예외가 없다.

| | 최우람의 ‘빨강’(2021·223×220×110㎝). 한 관람객이 유심히 들여다보고 있다. 오므렸다가 펴지기를 반복하며 ‘시대상’을 피워내는 작가의 빨간 꽃. 코로나19 의료진이 착용한 방호복 재질인 타이벡 섬유로 꽃잎을 만들었다. 팬데믹 상황을 끌어안은 이 시대에 바치는 헌화인 동시에 희망으로 제작했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

| | 최우람의 ‘하나’(2020·250×250×180㎝). 오므렸다가 펴지기를 반복하며 ‘시대상’을 피워내는 작가의 하얀 꽃. 코로나19 의료진이 착용한 방호복 재질인 타이벡 섬유로 꽃잎을 만들었다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

어린시절 꿈이 로봇과학자였다지만, 아무리 그래도 조각전공자가 과학도나 공부할 ‘키네틱아트’(자체적으로 움직이거나 움직이는 부분을 넣은 예술작품)를 전문으로 삼는 일이 어디 쉬웠을까. 그 지난한 시간을 작가는 이렇게 아우른다. “내 스승은 청계천이다.” 스케치를 들고 청계천에 나가 작은 공업사 사장님들을 붙들고 한수 가르침을 받은 “어깨너머 20여년”이 자신을 만들었다는 거다. “이젠 어떤 부품을 쓰면 어떤 움직임이 나올지, 어떤 작품을 어떤 방식으로 제작할지, 모든 면에서 예전보다 자유로워졌다”며 웃는다.

| | 작가 최우람이 국립현대미술관 ‘MMCA 현대차시리즈 2022: 최우람의 작은 방주’ 전에 내놓은 자신의 작품 ‘하나’(2020·250×250×180㎝) 앞에 섰다. 팬데믹 상황을 끌어안고 있는 이 시대에 바치는 헌화로 작품을 제작했다고 했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

게다가 이번에는 시리즈를 후원한 현대차를 비롯해 국내 선도적인 로봇틱스 연구·기업의 기술협조를 ‘대놓고’ 받을 수 있었나 보다. “원탁에서 잃어버린 머리를 찾는 동작, 방주가 안정적으로 움직이게 하는 동작 등에 도움을 받았다”고 했다. 사실 그새 현대차에선 재료도 좀 가져다 썼더랬다. 폐차 직전 자동차에서 분해한 전조등과 후미등을 각각 뭉쳐 제작한 ‘별’들을 미술관 복도에 떨어뜨려놨는데. 하얀빛을 내는 전조등별 ‘URC-1’(2014·296×312×332㎝)과 빨간빛을 내는 후미등별 ‘URC-2’(2016·170×180×230㎝)가 그거다.

최 작가를 올해의 주인공으로 세운 ‘MMCA 현대차시리즈’는 2014년 시작해 9번째다. 해마다 국립현대미술관이 선정하고 현대자동차가 후원하는데, 이불·안규철·김수자·임흥순·최정화·박찬경·양혜규·문경원&전준호 등 이미 내로라하는 작가들이 두루 거쳐 갔다. 전시는 내년 2월 26일까지.

| | 최우람의 ‘URC-1’(2014·296×312×332㎝·앞)과 ‘URC-2’(2016·170×180×230㎝). 폐차 직전 자동차에서 분해한 전조등과 후미등을 각각 뭉쳐 하얀 별과 붉은 별로 만들어 국립현대미술관 서울 로비에 내놨다. 현대자동차에서 재료를 얻었다고 했다(사진=오현주 문화전문기자). |

|

![[포토]공수처 차고로 들어가는 윤 대통령 차량](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500861t.jpg)

![[포토]사다리로 차벽 넘는 공수처](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500701t.jpg)

![[포토]공개된 팰리세이드 풀체인지](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011500422t.jpg)

![[포토]공공기관 채용정보박람회 개최…“신규채용 2만4000명 추진”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400899t.jpg)

![[포토] 설 명절 자금 방출](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400672t.jpg)

![[포토] 우체국쇼핑 "설 선물 특가로 구매하세요~"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011400640t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령 관저 출입하는 차량들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011300878t.jpg)

![[포토]'발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011300770t.jpg)

![[포토] 이동활 한우자조금위원장, "올 설에 한우드세요~"](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011300684t.jpg)

![[포토]'유튜브 생중계 화면 바라보는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2025/01/PS25011300614t.jpg)

![[포토]박현경,백여 명의 팬들과 즐거운 출정식 개최](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011200149h.jpg)

![[속보] 공수처 "윤 대통령 11시부터 조사…영상 녹화"](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2025/01/PS25011500962h.jpg)