골프채를 손에 쥐어주고 있는 대로 휘두르는 훈련을 시켰다. 처음에는 주변물건을 마구 박살내던 고릴라가 차츰 공 맞추는 재미에 신을 내더니 제법 스윙 폼을 만들어냈다. 고릴라의 엄청난 힘으로 얻어 맞은 공은 쏜살같이 허공을 가르며 날아갔다.

친구 놀림에 갚음할 생각으로 고릴라 조련에 열 올리던 골퍼도 덩달아 신이 났다. 오호… 이것 봐라, 내기 골프로 돈도 좀 만질 수 있겠는데! 그는 당장 친구에게 전화해 골프 약속을 잡았다.

드디어 대결의 날. 첫 홀은 413야드 약간 내리막 파4홀. 뒷바람이 살랑 불었다.

친구의 티 샷은 230야드를 날아간 뒤 10야드를 굴러 페어웨이에 떨어졌다. 다음은 그 차례. 그는 모자를 푹 씌워 데리고 온 고릴라를 티잉 그라운드로 끌어 올려 드라이버를 쥐어 주었고 바람을 가르는 스윙을 타고 볼이 날아 올랐다. 쭉쭉 뻗어 가는 공. 내리막에 뒷바람까지 타고 공이 350야드를 날아가더니 30야드를 굴렀다.

질린 표정의 친구는 5번 아이언을 잡고 뒷땅을 치더니 간신히 3온했지만 볼을 홀에 잘 붙여 오케이(OK) 파를 기록했다. 이제 그린까지 불과 33야드 남은 고릴라 차례.

결과는?

가장 짧은 클럽인 60도 웨지를 쥐어 주었지만 고릴라가 배운 것은 풀 스윙뿐. 있는 힘껏 휘두른 스윙에 볼은 다음 홀까지 날아가 버렸다. 다음 샷도 그 다음 샷도 마찬가지. 볼은 도통 그린에 올라오지 못했다.

고릴라 골프. 있는 힘껏 풀 스윙만 할 뿐 도대체 거리에 맞춰 스윙을 조절하지 못하는 골프가 바로 `고릴라 골프`다.

티잉 그라운드에서는 무조건 드라이버를 잡아 멀리 날리고 봐야 직성이 풀리고 아무리 긴 클럽을 잡아도 2온 하기 어려운 상황이지만 빗맞기 일쑤인 우드나 롱 아이언을 씩씩하게 뽑아 드는 행태가 고릴라 골프의 전형이다. 도대체 남은 거리를 고려할 줄 모르고, ‘잘라서 간다’는 개념은 절대 없는 골프다.

골프는 스코어를 만드는 게임이지, 거리를 내는 경쟁이 아니다. 총알같이 날아가는 장타는 그 순간 칭송 받을지 몰라도 스코어카드에 남지 않는다.

고릴라가 되지 않는 방법 중 으뜸은 거리를 두고 이러쿵저러쿵 하는 소리를 귀담아 듣지 않는 것이다. 남의 비거리도 탐내지 말아야 한다. 거리에 대해 신경 써야 할 것이 있다면 내 클럽 비거리를 정확하게 아는 것이다. 가능하면 날아가는 거리와 굴러가는 거리까지 파악하는 것이 좋다. 최대로 잘 맞은 거리가 아니라 10번 치면 7~8번 나오는 거리가 내 비거리다.

다음은 어프로치 연습에 매진한다. 가장 짧은 클럽으로 풀 스윙 했을 때 거리를 파악한 뒤 그보다 10야드씩 덜 보내는 스윙 크기를 몸에 익히는 식으로 연습한다.

스윙 크기를 조절하기 힘들면 라운드할 때 어프로치 샷 거리를 가장 자신 있는 클럽으로 풀 스윙할 거리만큼 남기면 된다.

드라이버 200야드, 3번 우드 180야드, 7번 아이언 120야드 날리는 골퍼가 440야드 파4홀에서 플레이할 경우를 생각해보자. 드라이버치고 7번 아이언 2번 치면 안전하게 3온이다. 하지만 드라이버에 빗맞기 일쑤인 3번 우드, 스윙 크기 줄여야 하는 웨지 샷으로 가면 3온을 보장할 수 없다.

앞에 해저드가 있어도 무조건 지르고 보자는 욕심이 들 때, 캐디가 거리 많이 남았다고 무조건 3번 우드 뽑아 줄 때 잠시 생각해보자. `고릴라`가 될 것인가?

☞(톡톡 골프)''굿 샷!’의 타이밍

![[포토]긴급현안질의, '답변하는 박안수 육군참모총장'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120500534t.jpg)

![[포토]서울 지하철, '계엄 파문 속' 3년 연속 파업](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120500482t.jpg)

![[포토]최고위, '모두발언하는 박찬대 원내대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120500479t.jpg)

![[포토]최고위, '모두발언하는 한동훈'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120500432t.jpg)

![[포토]골프존 파스텔 합창단,지역주민위한 공연](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400127t.jpg)

![[포토]국회 월담하는 우원식 국회의장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401332t.jpg)

![[포토]'규탄사하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401162t.jpg)

![[포토]비상계엄 해제 후 한자리에 모인 한덕수 총리와 국무위원들](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120401092t.jpg)

![[포토]최상목 경제부총리, '어두운 표정'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400960t.jpg)

![[포토]청사들어서는 한덕수 총리](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120400786t.jpg)

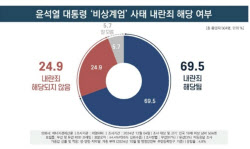

![국민 10명 중 7명 尹 탄핵 찬성…부산·대구에서도 60% 이상[리얼미터]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120500353h.jpg)