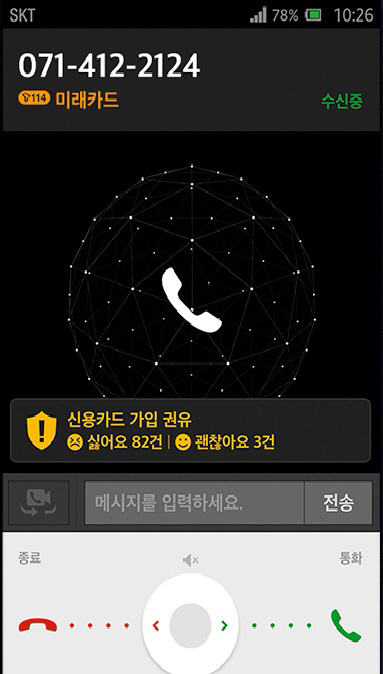

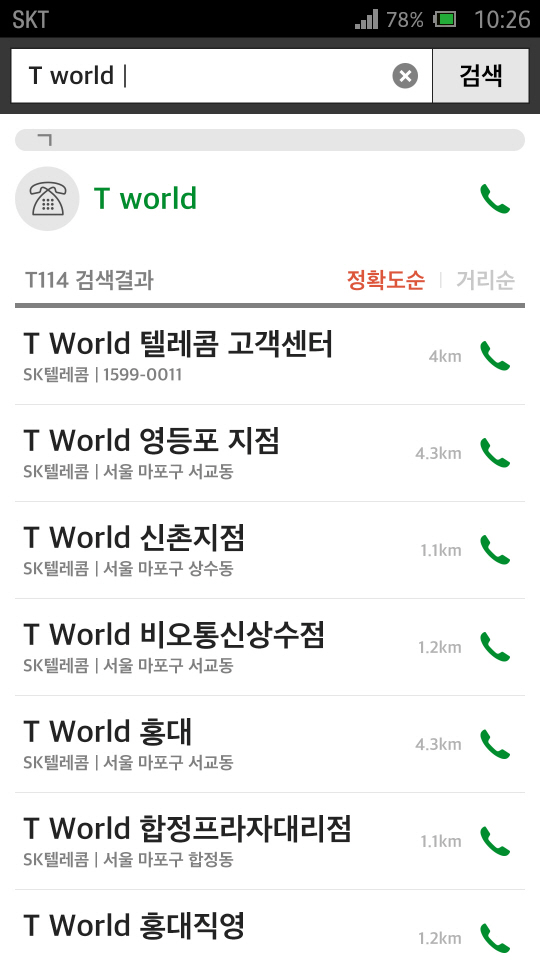

위 부문장은 SK텔레콤의 야심작 ‘T전화’를 만들었다. 2012년 네이버에서 이직해 만든 첫 번째 작품이다. ‘T’전화는 ▲다른 사용자가 신고한 전화번호를 공유해 수신을 거절할 수 있는 기능▲전화 거는 사람이 등록한 사진을 보여주는 기능▲상담원과 통화하면서 동시에 내 스마트폰 화면으로 메뉴를 볼 수 있는 기능 ▲PC없이 스마트폰에서 하는 위치기반 검색 등을 가진 똑똑한 통화 플랫폼이다. 통신사가 이런 플랫폼을 만든 것은 세계 최초. ‘T전화’는 2월부터 출시되는 단말기에도 탑재된다. 기존 단말기에 대한 소프트웨어 업그레이드도 예정돼 있다.

|

이통3사가 긴장하는 미래부의 LTE 통화품질 조사는 속도와 끊김에 대한 얘기다. 하지만 소비자가 느끼는 차이는 크지 않다. 위 부문장은 “사실 이런류의 통화품질은 끝난 얘기”라면서 “진정한 통화품질은 우리 망에서 전화하면 스팸도 없고 원치 않는 전화도 걸러주는 것, 믿음이 깨지지 않는 통화망이 진정한 것”이라고 했다.

통화로 이뤄지는 생활이 불편하다는 점도 거슬렸다고 한다. 피자 하나 시키려면 눈은 컴퓨터로 메뉴를 보고 손으로 전화기를 들어야 한다. 가까운 고객센터를 찾으려 해도 포털 검색창에서 찾은 뒤 통화로 돌어가 버튼을 눌러야 한다. 이를 해결할 플랫폼이 필요했다.

그는 “하성민 사장의 영입제의를 받으면서 SK텔레콤에 전화기를 바꾸러 와야겠다고 생각했다”면서 “가입자 풀이 많고 시간과 재원을 투자해주는 회사이기에 가능했다”고 밝혔다.

|

하지만 플랫폼을 설계하는 일은 쉽지 않다. 시간과 돈이 많이 든다. 단기 성과보다는 꼬인 문제와 정면으로 맞서야 한다.

그는 “나는 마케팅 전문가가 아니라 물건을 만드는 사람이어서 본질에 충실한 물건이 중요하다”면서 “검색광고플랫폼은 기술개발 1년, 특허 1년, 영업 1년이 걸렸는데, ‘T전화’도 1년 반 이상 걸렸다”고 설명했다.

“우리도 플랫폼 한번 해 보자”는 하성민 사장의 제안에 그는 “이미 플랫폼이 될 게 있어 왔는데 왜 새로 만드느냐?”고 했다고 한다. 2600만 명의 가입자, SK텔레콤만이 가진 통화 접근성, 인터넷 맛집 정보를 아무리 잘 제공해도 예약하려면 결국 통화해야 한다는 진실, 전화 거는 판을 부드럽게 만들면 어떨까 생각했다고 한다.

|

사실 그가 SK텔레콤에 입사해 처음 한 일은 이통사 공용 모바일메신저인 ‘조인(joyn)’ 살리기였다. 하지만, 뜻대로 되지 않았다. 대신 통화의 본질인 ‘T전화’로 방향을 틀었다. 그는 “2000년대 중반까지만 해도 SK텔레콤 지하주차장에는 사업 제안을 하는 협력업체로 붐볐지만 지금은 아니다”라면서 “스마트폰이 나오면서 기존 에코시스템이 무너졌고, 밖은 망가지고 내부는 준비가 안 돼 조인을 잘 만들 수 없었다”고 안타까워했다.

위 부문장은 요즘 ‘T전화’ 상용화를 위해 특허 관련 마지막 작업을 하고 있다. 구글 등 경쟁사들이 비슷한 서비스를 내는 걸 제어하기 위해 방어특허도 추진 중이다. 그는 “통화와 관련된 부분은 특허가 많아 원천 특허를 내는 건 어렵다”면서 “하지만 특허가 풀리더라도 경쟁 통신사가 스스로 개발하는 것은 문화적, 경험적으로 불가능할 것”이라고 말했다.

앞으로 SK텔레콤은 플랫폼 개방을 통해 수많은 벤처·신생 기업들과 손잡고 새로운 서비스를 만들 계획이다.

그는 “T전화의 안심통화 기능은 에바인이라는 기업에서 도움을 줬다”면서 “영상통화 등 모든 응용프로그램인터페이스(API)를 오픈하려 한다.그래야 서비스가 다양해진다”고 강조했다.

|

카이스트 대학원 전산학 석사 출신인 그는 금성소프트웨어를 거쳐 1994년 인터넷의 대부 허진호 박사(초대 한국인터넷기업협회장)와 함께 아이네트를 만들었다. 아이네트가 피에스아이넷에 인수된 뒤 호스팅 부문만 인수해 아이네트호스팅을 차렸다. 2006년 NHN으로 이직한 뒤 플랫폼개발센터 센터장, 검색사업 본부장 등을 거쳤다. 그의 사무실 책장에는 후배가 선물한 간달프 동상과 아들이 어렸을 때 그린 자동차 그림, 네이버 퇴직 때 직원들이 준 큐브 모양의 감사패가 놓여있었다.

|

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![[포토]이틀 연속 폭설에 눈 쌓인 북한산](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801096t.jpg)

![[포토]서울리빙디자인페어 in 마곡](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800810t.jpg)

![[포토] 서울역 환승센터](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800768t.jpg)

![[포토] 미국 캘리포니아 '석류' 첫 출시](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800646t.jpg)

![[포토]'돈이 보이는 창' 찾은 함영진 우리은행 부동산리서치랩장](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801076t.jpg)

![[포토]통화정책방향 기자간담회, '물 마시는 이창용 한은 총재'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800833t.jpg)

![[포토] '질퍽거리는 눈 피해서'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800590t.jpg)

![[포토]이재명, 한국거래소 찾아 국내 주식시장 활성화 논의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112800462t.jpg)

![[단독]SNS 성범죄 증거 삭제 막는다…'불법 영상물 보전명령 도입'](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900101b.jpg)

![美中갈등에 낀 韓증시…“수급 개선 확인 업종 중심 대응”[오늘증시전망]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112900155h.jpg)