|

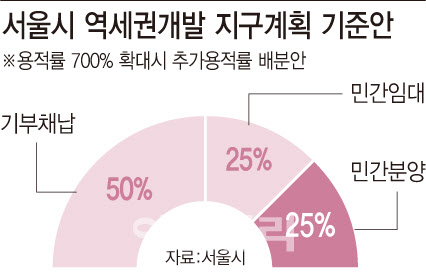

최근 정부가 주택 공급 활성화를 위해 서울 대도심권 역세권 고밀개발 사업의 용적률을 700%까지 완화해주는 당근책을 제시했지만 ‘속 빈 강정’이라는 지적이다. 서울시와 서울시의회가 늘어나는 용적률의 50%를 기부채납하도록 조례를 개정한 데 이어, 나머지 50%의 절반도 민간임대를 짓도록 기준안을 만들 계획이기 때문이다. 결과적으로 늘어나는 용적률의 25%에 대해서만 분양주택을 지을 수 있어 사업성 개선 효과가 낮다는 불만이 나오고 있다.

11일 이데일리가 서울시의회 등에 확인한 결과, 시의회는 지난 4일 역세권 복합용도 개발시 공공기여 비용의 70% 이상을 공공임대주택을 제공하도록 하는 ‘서울시 도시계획 조례 일부 개정조례안’을 통과했다.

|

이번 조례 개정안은 이에 대한 후속 작업으로, 시의회는 증가하는 용적률의 50%를 공공기여토록 했다. 이 중 70% 이상을 공공임대주택으로 짓고, 나머지 30%는 공공시설로 제공토록 했다. 시의회 관계자는 “기존의 정비사업이나 역세권 청년주택, 역세권활성화 사업 등의 경우 완화되는 용적률의 2분의 1을 공공기여 비율로 정하고 있다”면서 “다른 사업과의 형평성과 정합성을 고려했다”고 설명했다.

심지어 서울시는 현재 수립 중인 ‘서울시 역세권 복합개발 지구단위계획 기준안’에 늘어나는 용적률 중 공공기여해야 하는 부분 이외 나머지 50% 중 절반(25%)은 민간임대주택으로 건설하도록 하는 방안을 마련 중이다. 사실상 분양주택은 늘어난 용적률의 25%에 불과한 셈이다.

함영진 직방 빅데이터 랩장은 “결국 민간임대주택의 매입가격에 따라 사업성이 결정될 것으로 보인다”면서 “택지비(토지비)와 건축비를 모두 합산해 일반분양 가격 수준에 맞춘다면 큰 무리가 없겠지만 그렇지 않을 경우 수익성이 떨어질 수밖에 없을 것”이라고 지적했다.

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

![[포토] 주식시장 활성화 테스크포스-경제계 간담회](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900547t.jpg)

![[포토]최재해, '정치적 탄핵 매우 유감...자진 사퇴 생각 없다'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900431t.jpg)

![[포토]'모두발언하는 이재명 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900370t.jpg)

![[포토]이데일리 퓨처스포럼 송년회 무대](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801622t.jpg)

![[포토]용산국제업무지구 개발계획 공동협약식에서 협약서 서명](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112801123t.jpg)

![“신장 면화 안산다고? 유니클로 불매” 들끓는 中 민심[중국나라]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112901024b.jpg)

![[단독]의협, 전공의 투표 독려 위해 21억원 투입](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/11/PS24112901000h.jpg)