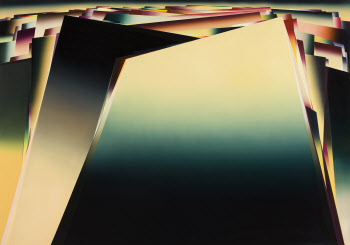

| | 이승현 ‘문 리버’(2022), 캔버스에 오일, 130×100㎝(사진=갤러리도올) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 영화를 봤다면 귓가에 울릴 거다. 창틀에 걸터앉은 배우 오드리 헵번이 연한 기타반주에 보탠 노랫소리가 말이다. 비틀린 왜곡이나 덧붙인 해석 없이 저 장면 그대로다. 작가 이승현이 캔버스에 풀어낸 영화 ‘티파니에서 아침을’(Breakfast at Tiffany’s·1962)이 말이다.

그런데 참 의외다 싶다. 작가의 작업에서 선명했던 건 말없이 눈으로 전하는 풍경이었으니까. 그 속에 사람이 있기도 없기도 했더랬다. 대놓고 작품에 세우진 않았어도 말이다. 어디쯤 그들이 설 수 있는지, 어디쯤 그들이 쉴 수 있는지, 배려하는 마음이 보였단 얘기다. 그런데 그 잔잔한 조화가 갑자기 영화로 옮겨갔으니. 굳이 왜? “멈춰 있는 게 아닌 살아 있는 이야기를 담고 싶어서”란다.

‘달빛이 강인 듯하다’는 뜻의 ‘문 리버’(Moon River·2022)를 비롯해 시공간을 따라 이동해간 장면에서 공을 들인 건 ‘빛’이란다. “빛으로 이뤄진 영화 대신 물감으로 이뤄진 회화에서도 빛을 느끼게” 했다는데. 영화와는 다른 질감·색감은 그 ‘빛의 색’ 덕이기도 하다. 볕으로 다가오는 빛은 작가의 대단한 무기였으니까.

영화의 서사를 붙잡으려 작가의 붓이 움직였다기보다 작가의 서사를 붙잡으려 영화의 컷이 움직인 듯도 하다. “삶의 장면에서 나온 그림이 다시 내 삶의 장면이 되더라”고 했다.

10월 2일까지 서울 종로구 삼청로 갤러리도올서 여는 개인전 ‘티파니에서 아침을’에서 볼 수 있다.

| | 이승현 ‘그 남자의 방’(2022), 캔버스에 오일, 120×85㎝(사진=갤러리도올) |

|

| | 이승현 ‘노란 택시’(Yellow Cap·2022), 캔버스에 오일, 130×86㎝(사진=갤러리도올) |

|

| | 이승현 ‘티파니에서 아침을’(2022), 캔버스에 오일, 130×95㎝(사진=갤러리도올) |

|

![[포토]박현경,책에서 많은 것을 배워요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100158t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령을 지지 화환](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121101030t.jpg)

![[포토]내란 행위 긴급 현안질문, '질의하는 조국 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121101036t.jpg)

![[포토] 서울시청 방문한 관광객](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100905t.jpg)

![[포토]한국경제 생산성 제고를 위한 개혁방안](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100824t.jpg)

![[포토] 서울시 비상경제회의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100621t.jpg)

![[포토]법사위 전체회의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100594t.jpg)

![[포토]탄핵 정국 연말 특수 기회 사라진 식당](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121001231t.jpg)

![[포토]조정훈-조지연, '비공개 의원총회 참석'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121000859t.jpg)

![[포토]박현경,자기 관리 중요해요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121100160h.jpg)