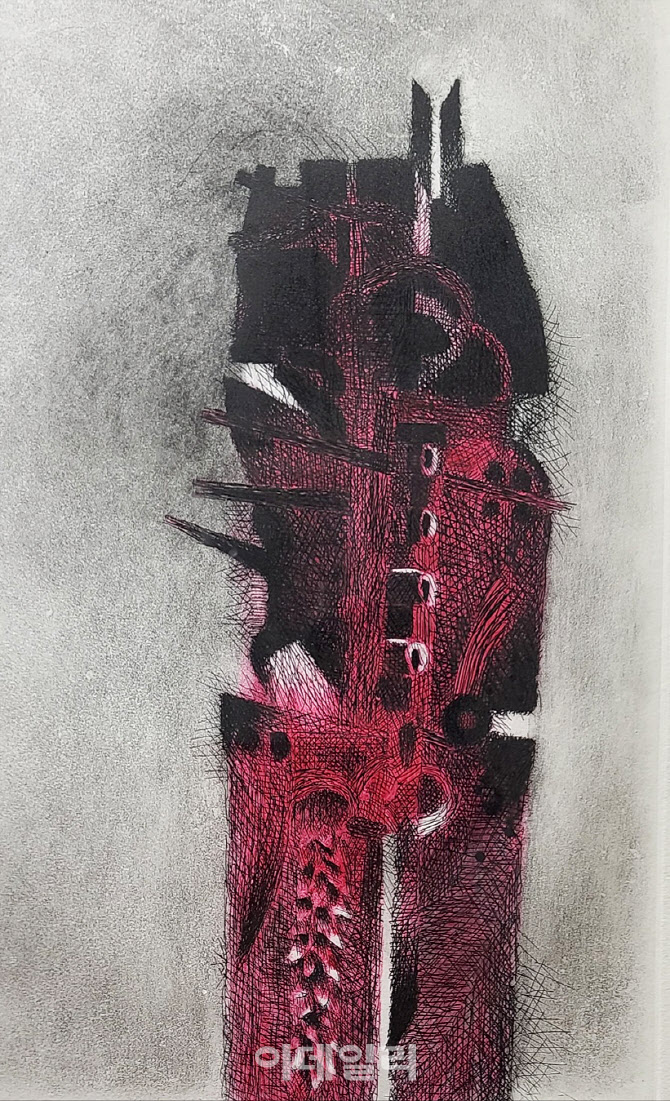

| | 페르난도 데 시슬로 ‘무제’(연도미상), 실크스크린, 113×82.5㎝(사진=172G갤러리) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 계단을 통해 한참을 내려간 지하세계 어디쯤 되려나. 그 끝에 우뚝 서 있는 형상은 그 공간을 지키는 수호상쯤 될지도 모르겠다. 어째 낯설지 않다면 그림 자체가 친숙해서라기보다, 이미 다른 경로로 접한 비슷한 이미지 덕일 거다. 잉카문명이 빚어둔 흔적 말이다.

페루 출신 페르난도 데 시슬로(1925∼2017)는 라틴아메리카를 대표하는 작가다. 페루 최초의 추상주의 미술가로 꼽히기도 한다. 화가로 판화가로 또 조각가로 종횡무진해, 장르를 따지는 게 별 의미가 없을 만큼 스펙트럼이 넓다.

개인기로 무장한 그 작품세계를 굳이 압축해보라면 “구상과 추상이 뒤섞인 원시·신비주의로 페루 고유의 토착문화를 한없이 더듬어냈다”고 할까. 잉카문명에서 유래한 직조매듭, 의식용 제단 등을 연상시키는 문양·도상을 끊임없이 반복하는 식으로 말이다.

기법·색감 등에선 여지없이 고대문명의 정취가 배어나지만, 지향은 과거도 현재도 아닌 미래를 염두에 둔 초현실주의에 뒀다. ‘무제’(연도미상)는 그 복잡다단한 작가세계를 강렬한 붓색에 덧입혀낸 작품. 오랜 식민주의를 겪으며 어쩔 수 없이 쌓였을 처연한 서정성은 빛과 그림자의 대비로 녹여냈다.

17일까지 서울 종로구 세종대로 광화문역 8번 출구 내 지하1층 172G갤러리서 여는 ‘그림자의 찬양’ 전에서 볼 수 있다. 한국-페루 수교 60주년을 기념하는 전시에 작가의 회화작품 22점을 걸었다.

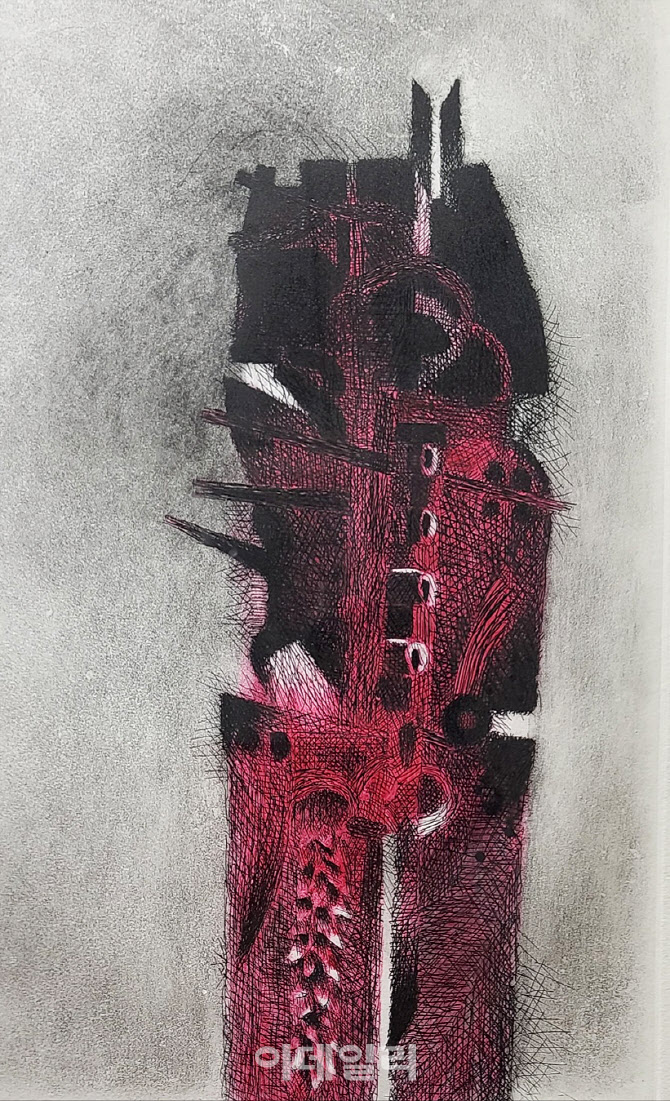

| | 페르난도 데 시슬로 ‘No.19’(연도미상), 52×36.5㎝(사진=172G갤러리) |

|

![[포토]12월 LPG 국내 프로판 가격 인상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100332t.jpg)

![[포토]초코과자 가격 상승](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100324t.jpg)

![[포토]점등 앞둔 사랑의 온도탑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100312t.jpg)

![[포토]박찬대 “감액 예산안, 법정시한인 내일 본회의 상정”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100294t.jpg)

![[포토]짙은 안개에 갇힌 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100227t.jpg)

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

!["양육은 예스, 결혼은 노" 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093h.jpg)