| | [이데일리 문승용 기자] |

|

[프랑크푸르트=이데일리 김경은 기자] 정부가 추진 중인 탈플라스틱 대책이 현장과의 마찰로 후퇴를 반복하면서 국제적 플라스틱 사용 감량 추세를 좇아가지 못하고 있다는 지적이 나온다. 중장기적 정책목표나 사회적 합의 수준이 낮은 상태에서 저항이 높고 정책효과도 상대적으로 낮은 소비단계 대책 위주로만 시행해 사회적 혼란을 부추기는 양상이다.

반면 독일은 생산단계부터 제품 포장재 ‘감축(Reduce)과 재활용(Recycle)’을 위한 자원순환시스템이 탄탄히 자리 잡은 상태에서, ‘재사용(Reuse)’이라는 보다 높은 수준의 정책목표를 향해 달려가고 있다.

이데일리가 지난달 찾은 독일은 플라스틱 배출량을 생산단계에서 최대한 줄인 다음 재사용이라는 보다 까다로운 소비 단계의 탈플라스틱 규제 정책에 돌입했다. 플라스틱 일회용품은 나무·종이 재질로 대체되면서 거의 자취를 감췄다. 특히 내년 1월1일부터는 일회용 컵과 용기의 다회용기 사용 의무화를 시행한다.

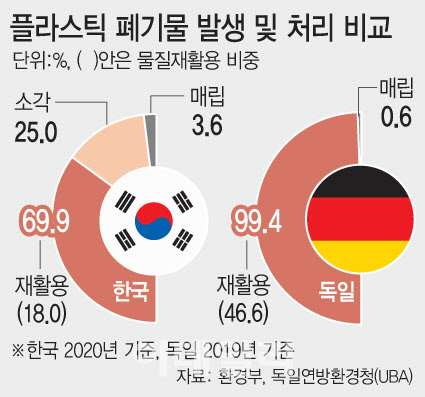

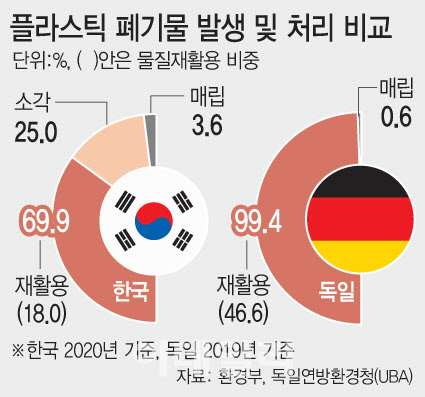

반면 한국은 생산·유통 단계에서 여전히 많은 양의 플라스틱 폐기물을 배출하면서 소비단계 규제만 강화하고 있어 자영업자와 소비자들의 불편만 야기한다는 반발을 샀다. 1인당 플라스틱 폐기물 발생량을 보면 한국은 독일의 3배에 달하고, 재활용 수준은 40%에 불과하다.이 같은 차이가 발생한 원인은 독일이 지난 1991년 최초로 생산자책임재활용제도(EPR)를 도입해 전 세계에서 가장 높은 수준의 부담을 생산자에게 부과한 덕분이다. 한국은 제자리지만 독일은 재활용률이 꾸준히 올랐다. EPR은 생산자에 폐기물의 일정량을 의무적으로 회수·재활용하도록 강제하는 제도다.

| | 독일 프라이부르크에 위치한 한 작은 카페는 다회용컵 보증금(Pfand)을 받고 음료를 판매하고 있다. 병 음료에도 용기에 보증금이 붙어 있어 매장에 반납하면 보증금을 되돌려 받을 수 있다. [사진=김경은 이데일리 기자] |

|

이후 지난 30년간 독일의 재활용 산업은 전 세계 관련 시장의 24%를 차지하게 됐고, 환경보호산업은 독일 산업생산의 6.2%를 차지할 만큼 성장했다. 폐기물 처리 관련 특허 보유 수준은 EPR 제도를 도입하는 않은 국가의 190% 수준이다. 관련 산업과 기술이 발달하면서 독일의 EPR 제도 시행에 따른 소비자 부담은 최종 소비재 가격의 1%에 불과해 기업과 소비자 부담도 크지 않다고 독일 연방환경청(UBA) 관계자는 설명했다.

게르하르트 코치크(Gerhard Kotschik) UBA 플라스틱 및 포장 부문 담당은 이데일리와의 인터뷰에서 “소비단계에 높은 부담을 주는 것보다 생산단계부터 재활용이 용이하게 물건을 만들고 재활용 기술을 고도화하는 것이 훨씬 효과적으로 플라스틱 문제를 해결할 수 있다는 것은 증명됐다”고 말했다. 반면 한국은 재활용 산업의 성장이 더뎌 관련 연구가 산업현장과 괴리되어 있다는 것이 전문가들의 지적이다.

![[포토]12월 LPG 국내 프로판 가격 인상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100332t.jpg)

![[포토]초코과자 가격 상승](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100324t.jpg)

![[포토]점등 앞둔 사랑의 온도탑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100312t.jpg)

![[포토]박찬대 “감액 예산안, 법정시한인 내일 본회의 상정”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100294t.jpg)

![[포토]짙은 안개에 갇힌 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100227t.jpg)

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

!["양육은 예스, 결혼은 노" 정우성 사는 강남 고급빌라는[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120100093h.jpg)