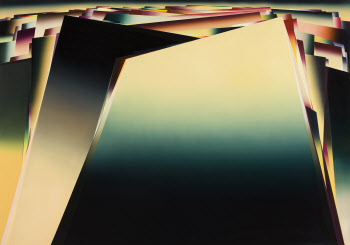

| | 김태연 ‘관념의 끈’(사진=갤러리그림손) |

|

[이데일리 오현주 문화전문기자] 어느 동굴에 빠져 면벽을 하면 이런 광경이 펼쳐질까. 어느 깊은 지하에 스며들면 마주칠 수 있는 전경인가. 꿈틀대는 벽선을 따라 박힌 시커먼 시간이 달려들 듯 엉킨 공간. 한 뭉치의 흙덩이로 완성한 이 작품을 두고 작가 김태연은 ‘관념의 끈’(2020)이란 타이틀을 붙였다.

작가는 현실에 존재하는 신화에 관심이 있단다. 사실 말만큼 어려울 것도 없다. 산에 다니면서 봤던 돌의 형상, 그 돌이 가지는 의미를 곱씹다가 불현듯 떠오르게 된 영감이라고 하니. 작은 돌들이 시간을 접착제 삼아 쌓여가고, 탑이 되고, 결국 신화가 되는 과정을 유추했다는 거다.

독특한 건 작업방식이다. 아크릴물감과 흙을 섞은 뒤 화면에 치대듯 올리는 작업인데, 평면이 평면 같지 않다는 게 특징이다. 울퉁불퉁하고 들쭉날쭉한 선과 면, 반죽과 덩이로 뭉쳐낸 거친 질감이 부조와 같은 입체감을 낸다. 가장 구상적인 재료로 가장 추상적인 주제를 끌어낸 셈인데, 그 양쪽의 공통점을 찾는다면 ‘무겁다’는 거다, 땅으로 꺼질 만큼. 단순한 산행에서 단순치 않은 심연을 봤던 거다.

5월 4일까지 서울 종로구 인사동10길 갤러리그림손서 여는 개인전 ‘신화와 현실 사이에서’에서 볼 수 있다. 캔버스에 아크릴·혼합재료. 145.5×89.4㎝. 작가 소장. 갤러리그림손 제공.

| | 김태연 ‘순환’(2020), 캔버스에 아크릴·혼합재료, 227.3×181.8㎝(사진=갤러리그림손) |

|

![[포토]12월 LPG 국내 프로판 가격 인상](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100332t.jpg)

![[포토]초코과자 가격 상승](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100324t.jpg)

![[포토]점등 앞둔 사랑의 온도탑](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100312t.jpg)

![[포토]박찬대 “감액 예산안, 법정시한인 내일 본회의 상정”](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100294t.jpg)

![[포토]짙은 안개에 갇힌 도심](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24120100227t.jpg)

![[포토] 원·달러 환율 오를까?](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900849t.jpg)

![[포토] 폭설 피해](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/11/PS24112900576t.jpg)

!["11월 물가상승률 1.7% 전망"…환율 상승에 '수입물가'는 부담[물가폴]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120200015h.jpg)

![강풍에 체감온도 '뚝'…추위 속 흐리고 비[오늘날씨]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24120200006h.jpg)