|

|

[손태호 미술평론가] 누가 ‘집은 그저 거주공간일 뿐이다’라고 했던가요. 오늘날 대한민국에서 집을 바라보는 대다수는 이 말에 동의하지 않을 듯합니다. 나날이 치솟는 아파트 값을 보면 집을 소유한 사람이나 무주택자나 모두 예민해지고 심기가 사나워집니다. 고령화와 저출산으로 주택 수요는 점차 줄어들 수밖에 없는데 최근 몇 년 동안 주택가격의 급등은 이웃 일본의 사례와 비교해도 좀 이상하긴 합니다. 최근에는 국민에게 주택 공급을 담당하는 공기업 직원들이 내부정보를 이용해 투기를 했다는 뉴스로 많은 국민을 공분케 하고 있습니다. 이래저래 대한민국은 ‘부동산공화국’이란 오명을 쉽게 벗기 어려울 듯합니다.

부동산의 가장 뜨거운 진원지는 역시 서울입니다. 서울은 그야말로 부동산 불패의 도시입니다. 땅은 한정돼 있는데 너도나도 서울에만 거주하려다 보니 주택난이 해결되기 힘든 구조입니다. ‘사람은 나면 서울로 보내고 말은 나면 제주로 보내라’란 속담이 아직도 작용하고 있어서일까요. 그런데 ‘서울 집중’ 현상은 비단 요즘 문제만은 아닙니다. 조선시대 특히 조선후기에 한양의 주택난이 심각했습니다. 한양도 조선의 교육·문화·경제의 중심지였습니다. 그래서 인구는 계속 늘어났고 도시화가 빠르게 진행됐습니다. 과연 그 모습이 어땠을지 궁금하지 않습니까. 당시 한양의 모습을 큰 화폭에 담아낸 ‘한양전경’은 그래서 의미가 있는 작품입니다.

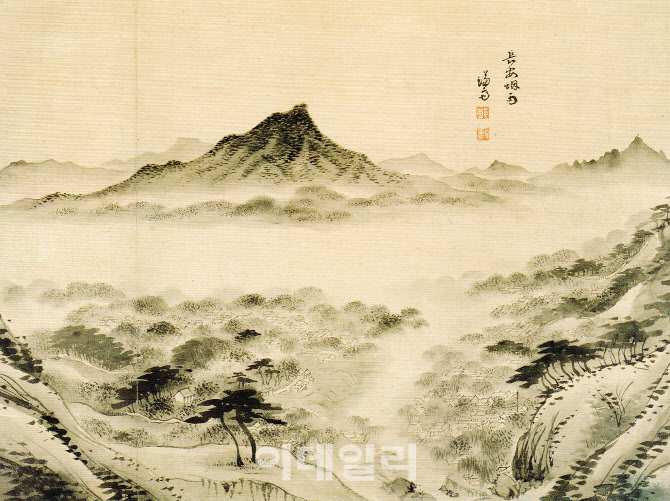

촘촘하게 들어찬 수많은 민가를 주인공으로 그린 ‘한양전경’

작품은 19세기 한양의 전경을 한 화면에 담으려 가로가 긴 구도를 선택했습니다. 맨 오른쪽 도봉산부터 응봉, 삼각산, 구준봉, 백악산, 인왕산이 연이어 서 있고, 가장 왼쪽에 안산이 있으니 그 옆으로 살짝 안개 낀 곳이 무악재일 것입니다. 백악산에는 성곽을 표현하지 않았지만 인왕산에는 태점으로 성곽을 올렸습니다. 화면의 대부분에는 촘촘한 민가들이 들어차 있는데 민가의 방향을 다양하게 묘사해 단조로움을 피하려 노력했습니다.

많은 건물 중 그래도 알아볼 만한 것으로는 ‘창덕궁 인정전’이 있습니다. 응봉 아래 중층의 건물로 들어서 있습니다. 또 그 아래쪽 방향으로 탑이 하나 그려져 있는데, ‘백탑’이라 불렸던 탑골공원의 ‘원각사지십층석탑’입니다. 다만 백악산 아래 반듯이 놓였어야 할 경복궁은 보이지 않고 풀숲만 우거져 있어 이 그림이 제작된 시기가 경복궁이 중건된 1868년 이전임을 짐작케 합니다.

‘한양전경’을 그린 이가 누구인지는 확실치가 않습니다. 생애가 잘 알려지지 않은 북산 김수철(?∼1862 이후)의 작품이지 않을까 추정만 하고 있습니다. 남산 위에서 내려다본 한양을 그려낸 화가는 남산 앞 가까운 집은 짙은 먹으로 크게, 먼 집은 가는 선으로 작게 그려 원근감을 살리고자 했습니다. 전체적으로는 가옥 사이에 나무를 배치하고 안개가 낀 듯한 효과를 내 운치를 더했습니다. 묽고 연한 색으로 산뜻하고 맑은 분위기를 낸 수작입니다.

|

정약용이 자식에게 보낸 편지엔…“절대 한양 사대문 안을 떠나지 말라”

조선후기 한양은 향촌을 떠난 사람들이 몰려들고 화폐경제의 활성화로 상업이 발달하면서 이전과는 다른 도시적 면모가 눈에 띄게 증가합니다. 돈과 물자가 돌아가는 곳에 사람이 몰리는 건 자연스러운 과정입니다. 그래서인지 당시 실학자 정약용(1762∼1836)은 유배지에서 자식들에게 보내는 편지에 “절대 한양 사대문 안을 떠나지 말라”고 당부했다고 합니다. 그만큼 한양은 늘 ‘핫플레이스’였습니다. 그러다 보니 늘 집이 부족했습니다. 이런 기록도 보입니다. “(한양에서는) 집 없는 백성들이 한 뼘의 땅을 얻고자 해도 얻을 수가 없습니다”(승정원일기 1679년 6월 23일 기사).

특히 조선후기 한양 수비를 담당하는 삼군영을 확대하고자 지방에서 대거 군인을 차출하면서 한양의 주택난은 가중됐습니다. 그래서 남의 집에 세 들어 사는 전세살이는 흔한 형태였고 내 집이 없는 서민은 늘 이집 저집을 떠돌아다녔습니다. 이런 한양의 모습은 조선전기와는 다른 풍경을 만들었고 시와 그림의 중요한 주제로 자주 등장했습니다. 정조가 신하들에게 한양 그림을 보고 짓게 한 ‘성시전도시’(城市全圖詩)를 통해서도 알 수 있습니다. 안타깝게도 당시의 그림은 전하지 않지만, 규장각 검서관이던 실학자 박제가(1750∼1805)가 남긴 ‘성시전도시’를 통해 유추해볼 수 있습니다. “도성 4만호의 모습이 물고기 비늘 같다”라는 표현을 썼습니다.

|

‘한양전경’은 겸재 정선(1676∼1759)이 그린 ‘장안연우’(長安烟雨·1741)의 영향을 많이 받은 것으로 여겨집니다. ‘장안연우’는 ‘한양전경’의 시점과 반대로 북악산 서쪽에서 남산 방면으로 바라본 한양의 모습입니다. 가운데 진한 산이 남산이고 오른쪽 원경이 관악산입니다. 원경에 산봉우리들을 배치하고 그 아래는 안개를 깔았으며, 먹을 진하게 사용한 근경 등이 ‘한양전경’과 흡사합니다. 바로 앞에 세운 소나무 두 그루도 ‘한양전경’에서 똑같이 차용했습니다. 다른 점은 ‘규모’입니다. ‘장안연우’의 한양은 ‘한양전경’보다 도시의 규모가 작고 민가도 적습니다. ‘한양전경’의 배경을 정선이 활동한 18세기보다 도시화가 더 진행한 19세기 초·중엽으로 보는 이유입니다.

네덜란드 화가가 그린 ‘서울풍경’…한양의 도시화 엿볼 수 있어

|

경복궁이 이런 방향으로 보이는 것은 광화문 서쪽, 미국 공관이 있던 정동 쪽에서 바라봤기 때문입니다. 좀더 정확히는 옛 경기여중 옆 언덕으로, 지금의 미 대사관저에서 바라본 모습입니다. 그러니 그림 앞 가옥들이 늘어선 곳은 신문로와 태평로 일대일 겁니다. 지금은 고층건물뿐이지만 이 시절에는 민가들만 있었습니다. 그림의 우측 공터에는 흰옷을 입은 사람들이 제법 눈에 띕니다. 보스는 흰옷을 입고 다니는 사람들이 인상적이었는지 ‘1911년에 쓴 자전적 편지’에서 “그곳(조선)에는 세계에서 가장 오래된 민족 중 하나가 살고 있는데, 항시 유령처럼 흰옷을 입고 마치 꿈속에서처럼 아무 말 없이 걸어다녔다”라고 쓰며 당시를 회상했습니다. 만약 그림에 흰옷 입은 인물들이 없었다면 생동감이 많이 떨어진 그림이 되고 말았을 것입니다.

‘한양전경’이 뛰어난 작품인 이유 중 하나는 기존 도성도처럼 궁궐을 비롯한 기념비적 건물 중심이 아니라 수많은 민가를 주인공으로 삼았기 때문입니다. 한양은 궁궐, 종묘, 사직단, 관청이 주인이 아니라 바로 한양에 거주하는 수많은 백성이 주인임을 보여주고 있습니다. 이 사실은 세월이 무수히 흐른 지금도 변함이 없습니다. 여전히 서울의 주인은 시민입니다. 곧 서울에 새로운 시장을 뽑는 선거가 있습니다. 아무쪼록 서울의 주인인 시민들이 겪고 있는 집 걱정을 덜어내줄 수 있는 적임자가 뽑히기를 바랍니다.

※ 성시전도시 城市全圖詩

1792년 4월 24일, 조선 정조가 규장각 문신들에게 숙제를 낸다. 한양 전체를 그린 ‘성시전도’(城市全圖)를 주제·소재로 사흘 안에 ‘시’(詩)를 지어 바치라는 거였다. 그저 재미삼아 몇줄 쓱쓱 처리할 게 아니었다. “각자 200구 1400자가 넘는 장편시를 제출하라”는 지엄한 왕명이었으니까. ‘성시전도시’는 당시 정조의 명에 따라 신하들이 한양의 풍경·풍물그림을 보고 쓴 시를 통칭한다. 현재 남아 있는 ‘성시전도시’는 모두 12편. 신광하, 박제가, 이만수, 이덕무, 유득공, 서유구, 정동간, 이희갑, 김희순 등 규장각 문신들이 지은 9편과 신택권, 이학규, 신관호가 규장각 문신들의 ‘성시전도시’를 모방해 지은 3편이다. 이후 정조는 직접 답안지를 체크하고 등수도 매겼는데, 병조정랑 신광하가 1등을, 검서관 박제가가 2등을 차지했다. 정조는 1등 신광하의 시를 두고 ‘소리가 있는 그림’(유성화 有聲畵), 박제가의 시에는 ‘말할 줄 아는 그림’(해어화 解語畵)이란 코멘트도 달아줬다. 이중 박제가는, 정제한 언어로 한양을 표현한 다른 이들과는 달리 ‘있는 그대로의 적나라한 묘사’로 후대에 한양의 실제 모습을 전하는 데 큰 역할을 했다. ‘성시전도시’의 모티프가 된 ‘성시전도’는 대형그림으로 그려져 병풍 등의 형태로 제작됐지만 현재는 남아 있지 않다.

△손태호 미술평론가는…

30대 중반 도망치고 싶던 때가 있었다. 세상살이가 버겁고 고달파서. 막막하던 그 시절, 늘 그렇듯 삶의 퍼즐은 우연을 가장한 필연으로 풀렸다. 그즈음 눈에 띈 옛 그림이 우연이었고 그 흔적을 좇아 미술관·고서화점 등을 누비고 다닌 게 필연이었다. 추사 김정희의 ‘세한도’에 찍힌 인장 ‘장무상망’(長毋相忘·오래도록 서로 잊지 말자)을 보고 어째서 ‘그림이 삶, 삶이 그림’이라 하는지 깨달았다. 대학에서 물리학을 전공한 과학도의 길은 그날로 접혔다. 동국대 대학원 미술학과로 진학해 석·박사학위를 받은 뒤 한국미술 전문가가 됐다. 조선회화·불교미술에 기둥을 세우고 그 안에 스민 상징 같은 ‘옛 그림’은 거울로 곁에 뒀다. 지금은 한국문화예술조형연구소 학술이사로 있으면서 이론·현장을 연결한 연구, 인물·지리·역사를 융합한 글과 강연에 매진하고 있다. 저서로 ‘조선불상의 탄생’(한국학술정보·2020), ‘다시 활시위를 당기다’(아트북스·2017), ‘나를 세우는 옛 그림’(아트북스·2012) 등이 있다.

![[포토]박현경,책에서 많은 것을 배워요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100158t.jpg)

![[포토]윤석열 대통령을 지지 화환](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121101030t.jpg)

![[포토]내란 행위 긴급 현안질문, '질의하는 조국 대표'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121101036t.jpg)

![[포토] 서울시청 방문한 관광객](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100905t.jpg)

![[포토]한국경제 생산성 제고를 위한 개혁방안](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100824t.jpg)

![[포토] 서울시 비상경제회의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100621t.jpg)

![[포토]법사위 전체회의](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121100594t.jpg)

![[포토]탄핵 정국 연말 특수 기회 사라진 식당](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121001231t.jpg)

![[포토]조정훈-조지연, '비공개 의원총회 참석'](https://image.edaily.co.kr/images/Photo/files/NP/S/2024/12/PS24121000859t.jpg)

![[포토]박현경,자기 관리 중요해요](https://spnimage.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2024/12/PS24121100160h.jpg)